Предложенная МКО в 1931 г. система XYZ служит для единого способа обработки результатов спектрофотометрического и колориметрического методов измерения цвета, она упрощает определение характеристик цвета (цветового тона – λ, и чистоты цвета р).

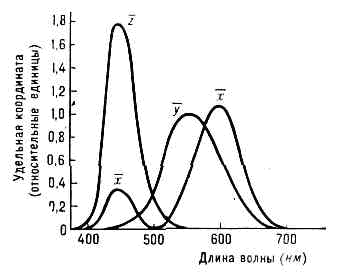

В системе XYZ чистота (насыщенность) основных единичных спектральных цветов – красного, зеленого и синего – условно принята выше чистоты спектральных цветов. Это позволило получить удельные координаты  единичных равноэнергетических спектрально чистых цветов (рисунок) без их отрицательных значений, как это имело место в кривых сложения R, G и В [2-5,18].

единичных равноэнергетических спектрально чистых цветов (рисунок) без их отрицательных значений, как это имело место в кривых сложения R, G и В [2-5,18].

Рисунок - Удельные координаты (функции сложения)  спектрально чистых единичных цветов системы МКО

спектрально чистых единичных цветов системы МКО

Рисунок показывает, в каких относительных количествах надо сложить (смешать) единичные спектральные цвета, чтобы получить цвет спектральной чистоты с длиной волны λ.

Данная колориметрическая система была получена искусственно, путем пересчета из цветовых координат RGB. Выбор цветов XYZ вытекал из задач, поставленных при разработке этой системы. Основными из них являлись упрощение расчетов и отсутствие отрицательных координат, что неизбежно, если за основные принимать цвета RGB. В настоящее время рабочей является международная колориметрическая система XYZ. В ней обычно выражают результаты измерений, а система RGB выполняет вспомогательную, иногда контрольную функцию. Тем не менее, именно система RGB явилась основой системы XYZ.

|

|

|

В системе ХУZ приняты нереальные (мнимые) основные единичные спектральные цвета Х, У, Z ее достоинством является то, то каждый реальный цвет F может быть представлен векторной суммой:

;

;

где ХУZ – координаты цвета F;

произведения  ,

,

- составляющие цвета F с системе ХУZ.

- составляющие цвета F с системе ХУZ.

Яркости первичных цветов X и Z приняты равными нулю, поэтому яркость цвета F может быть охарактеризована лишь одной координатой цвета Y [2,17].

Для того, чтобы рассчитать координаты цвета по спектрам отражения, необходимо знать распределение энергии источника света.

В соответствии с рекомендациями международной комиссии по освещению (МКО) для колориметрических измерений лакокрасочных покрытий используют координаты цвета, вычисляемые по формулам [8,18].

;

;

;

;

;

;

где  – спектральное распределение мощности (энергии) излучения источника света С.

– спектральное распределение мощности (энергии) излучения источника света С.

- удельные координаты цвета монохроматического излучения постоянной мощности с длиной волны

- удельные координаты цвета монохроматического излучения постоянной мощности с длиной волны  ;

;

ρ(λ)- коэффициент отражения.

Часто интегралы вычисляют путем суммирования произведений трех подинтегральных функций, определяемых через равные промежутки – 5 или 10 нм. Тогда координаты цвета можно представить в виде сумм:

|

|

|

где X, Y, Z координаты цвета в дополнительной стандартной колориметрической системе МКО 1964 г [для измерения с угловой апертурой более 40 (100 - наблюдатель)] (координаты цвета определяют по формулам численного интегрирования в пределах длин волн от 380 до 760 нм);

k - нормирующий коэффициент, значение которого рассчитывается по формуле:

|

полученной при условии Y = 100, что соответствует идеальному рассеивателю;

j(l) - спектральный лучистый поток, являющийся произведением относительного спектрального распределения энергии стандартного источника освещения S(l) и спектрального коэффициента яркости (b(l) или спектрального коэффициента отражения r(l)):

j(l)=S(l)b(l) или j(l)=S (l) r(l)

- удельные координаты цвета для стандартного наблюдателя 1964 г;

- удельные координаты цвета для стандартного наблюдателя 1964 г;

Dl - интервал длин волн, нм (ИСО 7724.2);

В колористической системе МКО 1931 года использовалась угловая апертура 2 о. В 1964 году введено использование угловой апертуры 10 о.

Использование угловой апертуры 100 (МКО 1964 г) более практично и соответствует условиям, рекомендованным ГОСТ 29319 для визуального сравнения цветов пигментов, пигментированных лакокрасочных материалов и покрытий.

Координаты X Y Z полностью характеризуют цвет. Их сумма, которую иногда называют «модулем цвета», определяет его количество, а трехцветные коэффициенты, полученные по уравнениям:

х=  , у=

, у=  , z=

, z=  ,

,

определяют его качество (цветность). Трехцветные коэффициенты называют координатами цветности (х, у, z).

Очевидно, что координаты цветности остаются неизменными при пропорциональном увеличении или уменьшении всех координат цвета. Таким образом, координаты цветности однозначно характеризуют только цветность, но не учитывают яркости цвета.

Цвет является трехмерной величиной, поскольку он определяется тремя независимыми переменными, а цветность (качество цвета) двухмерной величиной, поскольку три координаты цветности х, у, г связаны выражением:

х+у+г=1

что дает возможность графически изображать цветность в декартовых координатах (график цветности).

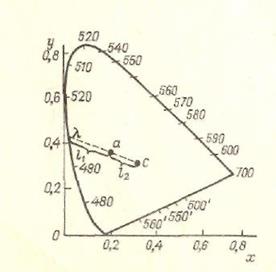

График цветности с локусом - линией спектральных цветов монохроматических излучений одинаковой мощности и линиями дополнительных цветов монохроматических излучений: желтого (560 им) и сине-фиолетового (450 им); голубого (490 им) и красного (615 им); оранжевого (575 им) и сине-голубого (480 им) приведен на рисунке. Цветовой график служит для наглядного представления о цветности в двухмерном пространстве (рисунок).

|

|

Рисунок – Цветовой график

На цветовом графике нанесены точки, соответствующие спектрально чистым цветам. Они располагаются на незамкнутой кривой, называемой алихной. Точка С с координатами цветности х = 0,3101 и у = 0,3163 – это ахроматическая точка для источника цвета С. Концы кривой стягиваются отрезком, на котором располагаются пурпурные тона, отсутствующие в спектре. Доминирующая длина волны пурпурного тона обозначается цифрой со штрихом и равна длине волны дополнительного цвета, т. е. цвета, расположенного в точке на пересечении прямой, проходящей через точку данного пурпурного цвета и точку С, с кривой спектрально чистых цветов. На отрезках, соединяющих точку белого цвета с точками на периферии диаграммы, расположены цвета одного цветового тона [2].

Если мы возьмем на цветовом графике какой-нибудь цвет и обозначим его точкой а, то его суммарная яркость будет равна Yа, а яркость монохроматической составляющей, пропорциональная относительному удалению цвета от точки белого цвета, выразится соотношением [2].

;

;

Для обозначения цветового тона и насыщенности переходят к доминирующей длине волны  и условной спектральной чистоте цвета р. Длину волны и чистоту цвета находят путем простого графического построения на графике МКО (рисунок 23) [2,18]:

и условной спектральной чистоте цвета р. Длину волны и чистоту цвета находят путем простого графического построения на графике МКО (рисунок 23) [2,18]:

|

|

|

- получив точку цветности в месте пересечения координат х и у, соединяют ее прямой с точкой С (точка белого цвета) и, продолжая эту линию до пересечения ею дугообразной шкалы чистых спектральных цветов, определяют доминирующую длину волны  . Дополнительные длины волн, т.е. дающие в смеси белый цвет, получают в местах пересечения шкал прямыми проходящими через точку белого цвета.

. Дополнительные длины волн, т.е. дающие в смеси белый цвет, получают в местах пересечения шкал прямыми проходящими через точку белого цвета.

- на графике нанесены линии равной чистоты для всех длин волн света (через 10 нм) для равноэнергетического применяемого при определении цвета пигментов и красок источника света С. При наличии этих линий легко определить интерполяцией численное значение р.

Чистота цвета р, исходя из положения точки на цветовом графике, может быть определена и следующим образом:

или

или

Широкое распространение координат цветности  основывается главным образом на их большей наглядности, так как цвета монохроматических излучений хорошо известны. В то же время координаты х, у, которые могут быть вычислены по спектральному составу излучения, такой наглядностью не обладают и сами по себе на цветность излучения не указывают.

основывается главным образом на их большей наглядности, так как цвета монохроматических излучений хорошо известны. В то же время координаты х, у, которые могут быть вычислены по спектральному составу излучения, такой наглядностью не обладают и сами по себе на цветность излучения не указывают.

Основной недостаток системы МКО в том, что она является неравноконтрастной, т.е. при одинаковом расхождении между координатами цвета образца и эталона может возникнуть существенное расхождение в визуально воспринимаемом цвете. Кроме того, недостатком колориметрической системы Х, Y, Z является то, что координаты цвета образца в системе МКО связаны с цветом образца, но не учитывают некоторые важные особенности поверхности, такие как текстура поверхности, блеск и глянец. Таким образом, блестящий образец краски и матовый образец могут иметь одни и те же координаты цвета, но очевидно, что воспринимать мы будем их по-разному. Таким образом, игнорируя все особенности поверхности, за исключением цвета, координаты цвета дают об образце только ограниченную информацию, т.е. говорят нам только о количествах трех нереальных первичных цветов, которые при аддитивном смешении дают тот же самый цвет, что и поверхность, освещаемая стандартным источником и рассматриваемая стандартным наблюдателем, использующим одну из стандартных геометрий.

|

|

|

В ряде случаев, в частности для интерпретации цветовых различий, возникает необходимость использования равноконтрастных колориметрических систем.

2015-06-14

2015-06-14 1225

1225