Ионный обмен является одним из основных методов очистки воды от ионных загрязнений, глубокого обессоливания воды. Наличие разнообразных ионообменных материалов позволяет решать задачи очистки вод различного химического состава с высокой эффективностью. Это единственный метод, дающий возможность выборочно, селективно извлекать из раствора некоторые компоненты, например, соли жесткости, тяжелые металлы.

Иониты – твердые нерастворимые вещества, имеющие в своем составе функциональные (ионогенные) группы, способные к ионизации в растворах и обмену ионами с электролитами. При ионизации функциональных групп возникают две разновидности ионов: одни жестко закреплены на каркасе (матрице) R ионита, другие – противоположного им знака (противоионы), способные переходить в раствор в обмен на эквивалентное количество других ионов того же знака из раствора. Иониты состоят из нерастворимой твердой основы (матрицы), получаемой чаще всего путем сополимеризации исходных продуктов: стирола - СН = СН2 и дивинилбензола СН2 = СН - - СН = СН2, добавляемого в количестве около 8 % для поперечной сшивки линейного полистирола. Полученная в форме зерен пространственная сетка углеводородных цепей — матрица при помещении ее в воду способна увеличивать свой объем в 1,1—2,0 раза за счет действия с полярными молекулами Н20, что дает возможность взаимной диффузии обменивающихся ионов после завершения синтеза и превращения матрицы в ионит.

|

|

|

Некоторые типы ионитов получают методом поликонденсации, например анионит марки АН-31. В процессе поликонденсации ионит образуется вначале в форме монолита, который затем измельчают механически, в результате чего зерна такого ионита имеют неправильную форму, пронизаны микротрещинами и обладают меньшей механической прочностью.

Полученную матрицу обрабатывают химическими реагентами, прививая к ней специальные функциональные группы, замещающие в бензольных кольцах ионы водорода и способные к диссоциации в растворах. Фиксированный на матрице ион (часть функциональной группы) определяет возникновение заряда и носит название потенциалообразующего. Заряд каркаса компенсируется зарядом ионов противоположного знака, называемых противоионами. Противоионы образуют диффузный слой, они подвижны вокруг матрицы и могут быть заменены другими ионами с зарядом того же знака. Появление потенциалообразующих ионов и противо-ионов может происходить не только за счет диссоциации функциональных групп (например, -S03H ® S03 + H+), но и за счет адсорбции функциональными группами из раствора ионов с каким-либо знаком заряда (например, -NH2 + Н+ ® -NH3). Обычно матрицу с фиксированными ионами обозначают символом R, а противоион — химическим символом, например, RNa — катионит с обменным ионом (противоионом) натрия.

|

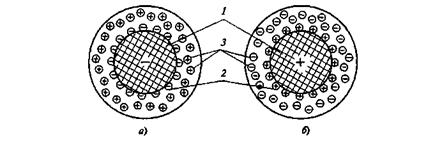

Структура элементов объема ионитов:

а – катионит; б – анионит 1 – матрица; 2 – потенциалообразующие фиксированные ионы; 3 – ионы диффузного слоя.

2015-06-05

2015-06-05 1521

1521