Основными характеристиками ионитов являются:

- обменная емкость;

- селективность;

- механическая прочность;

- осмотическая стабильность;

- химическая стабильность;

- температурная устойчивость;

- гранулометрический (фракционный) состав.

Обменная емкость

Для количественной характеристики ионообменных и сорбционных свойств ионитов применяют следующие величины: полная, динамическая и рабочая обменная емкость.

Полная обменная емкость (ПОЕ) определяется числом функциональных групп, способных к ионному обмену, в единице массы воздушно-сухого или набухшего ионита и выражается в мг-экв/г или мг-экв/л. Она является постоянной величиной, которую указывают в паспорте ионита, и не зависит от концентрации или природы обменивающегося иона. ПОЕ может изменяться (уменьшаться) из-за термического, химического или радиационного воздействия. В реальных условиях эксплуатации ПОЕ уменьшается со временем вследствие старения матрицы ионита, необратимого поглощения ионов-отравителей (органики, железа и т. п.), которые блокируют функциональные группы.

|

|

|

Равновесная (статическая) обменная емкость зависит от концентрации ионов в воде, рН и отношения объемов ионита и раствора при измерениях. Необходима для проведения расчетов технологических процессов.

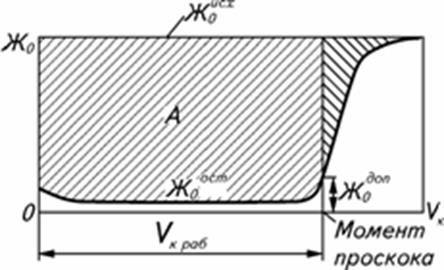

Динамическая обменная емкость (ДОЕ) – важнейший показатель в процессах водоподготовки. В реальных условиях многократного применения ионита в цикле сорбции-регенерации обменная емкость используется не полностью, а лишь частично. Степень использования определяется методом регенерации и расходом регенерирующего агента, временем контакта ионита с водой и с регенерирующим агентом, концентрацией солей, рН, конструкцией и гидродинамикой используемого ап парата. На рисунке показано, что процесс очистки воды прекращают при определенной концентрации лимитирующего иона, как правило, задолго до полного насыщения ионита. Количество поглощенных при этом ионов, соответствующее площади прямоугольника А, отнесенное к объему ионита, и будет ДОЕ. Количество поглощенных ионов, соответствующее полному насыщению, когда проскок равен 1, соответствующее сумме ДОЕ и площади заштрихованной фигуры над S -образной кривой, называют полной динамической обменной емкостью (ПДОЕ). В типовых процессах водоподготовки ДОЕ обычно не превышает 0,4–0,7 ПОЕ.

Рис.Сравнение полной динамической ПДОЕ и динамической обменной емкости ДОЕ. Заштрихованная площадь А соответствует ДОЕ, а вся площадь над кривой с учетом проскока солей – ПДОЕ

Селективность. Под селективностью понимают способность избирательно сорбировать ионы из растворов сложного состава. Селективность определяется типом ионогенных групп, числом поперечных связей матрицы ионита, размером пор и составом раствора. Для большинства ионитов селективность невелика, однако разработаны специальные образцы, имеющие высокую способность к извлечению определенных ионов.

|

|

|

Механическая прочность показывает способность ионита противостоять механическим воздействиям. Иониты проверяются на истираемость в специальных мельницах или по весу груза, разрушающего определенное число частиц. Все полимеризационные иониты имеют высокую прочность. У поликонденсационных она существенно ниже. Увеличение степени сшивки полимера повышает его прочность, но ухудшает скорость ионного обмена.

Осмотическая стабильность. Наибольшее разрушение частиц ионитов происходит при изменении характеристик среды, в которой они находятся. Поскольку все иониты представляют собой структурированные гели, их объем зависит от солесодержания, рН среды и ионной формы ионита. При изменении этих характеристик объем зерна изменя ется. Вследствие осмотического эффекта объем зерна в концентрированных растворах меньше, чем в разбавленных. Однако это изменение происходит не одновременно, а по мере выравнивания концентраций «нового» раствора по объему зерна. Поэтому внешний слой сжимается или расширяется быстрее, чем ядро частицы; возникают большие внутренние напряжения и происходит откалывание верхнего слоя или раскалывание всего зерна. Это явление называется «осмотический шок». Каждый ионит способен выдерживать определенное число циклов таких изменений характеристик среды. Это называется его осмотической прочностью или стабильностью.

Наибольшее изменение объема происходит у слабокислотных катионитов. Наличие в структуре зерен ионита макропор увеличивает его рабочую поверхность, ускоряет перенабухание и дает возможность «дышать» отдельным слоям. Поэтому наиболее осмотически стабильны сильнокислотные катиониты макропористой структуры, а наименее – слабокислотные катиониты.

Осмотическая стабильность определяется как количество целых зерен, отнесенное к общему первоначальному их числу, после многократной (150 раз) обработки навески ионита попеременно в растворе кислоты и щелочи с промежуточной отмывкой обессоленной водой.

Химическая стабильность. Все иониты обладают определенной стойкостью к растворам кислот, щелочей и окислителей. Все полимеризационные иониты имеют большую химическую стойкость, чем поликонденсационные. Катиониты более стойки, чем аниониты. Среди анионитов слабоосновные устойчивее к действию кислот, щелочей и окислителей, чем сильноосновные.

Температурная устойчивость катионитов выше, чем анионитов. Слабокислотные катиониты работоспособны при температуре до 130 ° С, сильнокислотные типа КУ-2-8 – до 100–120 ° С, а большинство анионитов – не выше 60, максимум 80 ° С. При этом, как правило, Н- или

ОН-формы ионитов менее стойки, чем солевые.

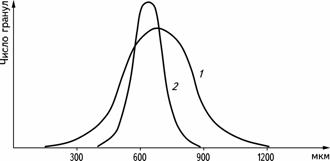

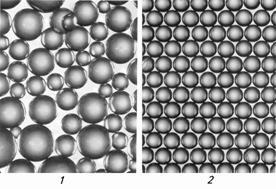

Фракционный состав. Синтетические иониты полимеризационного типа производятся в виде шарообразных частиц с размером в диапазоне от 0,3 до 2,0 мм. Поликонденсационные иониты выпускаются в виде дробленых частиц неправильной формы с размером 0,4–2,0 мм. Стандартные иониты полимеризационного типа имеют размер от 0,3 до 1,2 мм. Средний размер полимеризационных ионитов составляет от 0,5 до 0,7 мм (рис.). Коэффициент неоднородности не более 1,9. Этим обеспечивается приемлемое гидравлическое сопротивление слоя. Для процессов, когда иониты использовались в псевдоожиженном слое, в СССР они выпускались в виде 2 классов по крупности: класс А с размером 0,6–2,0 мм и класс Б с размером 0,3–1,2 мм.

За рубежом по специальным технологиям выпускают иониты моносферного типа Purofine, Amberjet, Marathon, имеющие частицы с очень малым разбросом размеров: 0,35 ± 0,05; 0,5 ± 0,05; 0,6 ± 0,05 (рис. 2.39). Такие иониты имеют более высокую обменную емкость, осмотическую и механическую стабильность. Слои моносферных ионитов имеют меньшее гидравлическое сопротивление, смешанные слои таких катионита и анионита значительно лучше разделяются.

|

|

|

а

б

Рис. Кривые распределения частиц по размеру для стандартного (1) и моносферного (2) ионитов (а) и фотографии таких ионитов (б)

2015-06-05

2015-06-05 5445

5445