По Питре (6 разрезов со стороны полушария мозга):

1. На 5 см кпереди и параллельно роландовой борозде.

2. Через задние концы лобных извилин.

3. Через передние центральные извилины.

4. Через задние центральные извилины.

5. Через теменные доли.

6. На 1 см кпереди от затылочно-теменной борозды.

По Фишеру (7 разрезов со стороны основания мозга):

1. Непосредственно кзади от обонятельных луковиц.

2. Непосредственно кпереди от хиазмы.

3. Через мамиллярные тела.

4. У переднего края варолиева моста.

5. Через середину варолиева моста.

6. Через самую переднюю часть продолговатого мозга.

7. На уровне середины олив продолговатого мозга.

По П. Е. Снесареву (3 разреза со стороны основания мозга):

1. Впереди полюсов височных долей.

2. Через мамиллярные тела.

3. Позади задней спайки мозолистого тела.

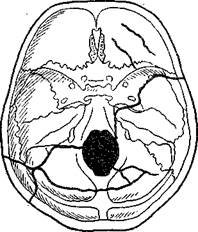

По Курвиллю (7 разрезов) — почти аналогично методу Фишера (рис. 94).

Такие же разрезы рекомендуют Тесарж и Надворник. По В. Г. Нуменко и В. В. Грех о в у:

1. На уровне ножек мозга отделяют ствол мозга с мозжечком.

|

|

|

2. Фронтальный разрез на уровне воронки.

3. Через середину варолиева моста и мозжечка.

Другие разрезы проводятся в зависимости от конкретного случая, но параллельно этим основным. Можно рекомендовать фронтальные разрезы, приведенные выше, дополняя их при необходимости разрезами и на других уровнях. Целесообразно пользоваться всегда одной и той же схемой фронтальных разрезов. В необходимых случаях делают дополнительные разрезы полушарий мозга, а также разрезы ствола мозга и мозжечка.

Остертаг предлагает разрезы головного мозга производить перпендикулярно стволовой части. Такие разрезы дают возможность гистологически исследовать продолговатый, средний и промежуточный мозг при естественном расположении ядер и пучков в срезах из ствола.

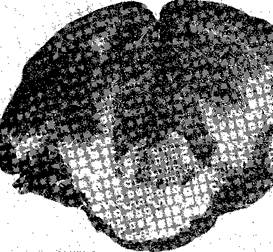

После вскрытия сохраняют все срезы мозга или только отдельные из них. Обнаруженные на фронтальных срезах повреждения (размятия, ушибы, кровоизлияния и др.) и их топографию очень удобно описывать по схемам из атласа Института мозга (рис. 95).

7. Материал для гистологического исследования. Кусочки мозга вырезают из фронтальных

|

|

|

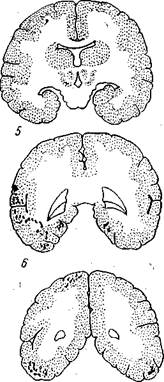

Рис. 94. Схематическое изображение повреждений иа фрочтадьных

срезах (1—7) (то Courville, 1964). '

(j jfontal. sup

| S frontal Centrum semi.ovalel g. frontal, meet |

| S calloso- marginal g limbic us Clngulum scorp callos. Subst grlsea sub-ependym Corp callos. Septum pellucid Ventric. latcomuant |

Fasclc fronto-acclpit.

. S дугi central ant ■ Fas etc. arcaatus^

g. central, ant S praecentr. inf.

| g. limblcus tiucl lenticular* Cauda t g rectus ~~s olfact. g. temporal, inf Nucl. caudat. orbit, med. |

Corona radiata-' F Sylvii

Jnsula -""T" ^2^w^da^ST7^ti~Wuci lenticular■+ nucl. g. temporal sup Caps, extrema Claastrum Caps externa Fasac. ancinatus / g temporal, med.

Nucl. lenticular1

(Put a men) Caps. Mem. pars. ant.

|

|

|

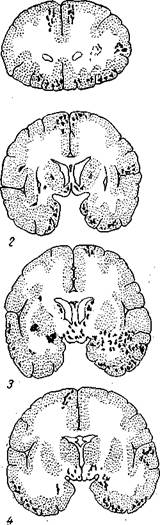

Рис. 95. Фронтальный срез левого полушария мозга для описания топографии повреждений.

срезов следующих областей: 1) область повреждений коры мозга (с оболочками) и симметричные участки другого (неповрежденного) полушария; 2) область среднего мозга и сильвиева водопровода; 3) дно IV желудочка; 4) стенки боковых желудочков в области хвостатого тела; 5) область аммонова рога обоих полушарий; 6) гипо-таламическая область со стенками III желудочка; 7) гипофиз.

Дополнительно могут быть взяты кусочки из других областей мозга, в зависимости от особенностей случая и целей исследования. Одни авторы предлагают во избежание недоразумений вырезать кусочки из определенных областей мозга всегда одной и той же формы. Другие — рекомендуют вырезанные кусочки (обсушив их фильтровальной бумагой) помечать тушью и затем пускать в обработку. Если имеется возможность, следует делать

Гйстотопографические препараты областей повреждений.

9. Документация обнаруженных изменений. Необходимо учитывать, что материалы исследования трупа нередко играют основную роль в дальнейшем установлении механизма травмы и других обстоятельств происшествия. Поэтому документация вскрытия трупа и дополнительных исследований должна быть исчерпывающей, объективно отражать все обнаруженное, и ее составлению необходимо уделять особое внимание. Опыт показывает, что те затруднения, которые возникают у экспертных комиссий при обсуждениях механизма травмы, чаще всего объясняются недостаточной и несовершенной документацией. Необходимо взять за правило всю документацию производить по ходу вскрытия трупа, и лишь внутренние, глубокие повреждения мозга на фронтальных разрезах документировать после фиксации мозга в формалине.

Документация в таких случаях складывается из описаний повреждений, нанесения их на схемы и фотографирования.

Описание необходимо производить последовательно, начиная с наружных повреждений мягких тканей, подкожной клетчатки, апоневроза, мышц, костей свода и основания черепа, мозговых оболочек, видимых наружных повреждений мозга. Фронтальные разрезы мозга описывают при его вскрытии. При этом удобно пользоваться специальными таблицами фронтальных разрезов мозга с обозначениями его отдельных структур. В секционной необходимо всегда иметь анатомические таблицы или атласы. Ими следует пользоваться, чтобы при описании избежать неточностей и ошибок в анатомо-то-пографических обозначениях. Также должны быть описаны и документированы повреждения и других частей тела. Порядок описания обычный: характер повреждения, точное расположение его, форма, размеры, глубина, цвет и другие особенности.

Каким бы подробным и точным ни было описание повреждений, оно не всегда может дать ясное представление о повреждении. Когда же повреждений много, то и по подробному описанию очень трудно представить себе их все вместе, в целом. Этот недостаток описания исправляют схемы и фотографии. И то и другое не заменяет описания, но дополняет его, дает наглядное представление о расположении и других особенностях по-

вреждений, а фотография это объективно фиксирует. Нанесение повреждений на схемы дает возможность представить себе все повреждения в целом и их детали. Поэтому необходимо иметь отпечатанные схемы поверхностей тела, его отдельных органов и частей. При отсутствии готовых схем можно пользоваться анатомическими атласами, переснять необходимые схемы и отпечатать на матовой фотобумаге; можно перенести схему на кальку тушью. Такие схемы необходимо иметь всегда под рукой.

Для обозначения повреждений при черепно-мозговой травме требуются схемы передней, задней и боковых поверхностей головы; свода и основания черепа; нижней, верхней и боковых поверхностей головного мозга и мозжечка; фронтальных разрезов головного мозга. На этих схемах могут быть обозначены любые повреждения, причем различные повреждения можно наносить цветными карандашами, тушью, чернилами. Схемы, прилагаемые к документу исследования трупа (протоколу вскрытия, заключению эксперта), должны быть правильно оформлены (подписаны, заверены печатью учреждения и т. д.).

|

|

|

Фотографирование повреждений производится по ходу наружного осмотра и вскрытия трупа и предшествует их описанию. Вначале фотографируют наружные повреждения. Не следует пренебрегать фотографированием и незначительных повреждений, так как они могут иметь значение для уяснения обстоятельства происшествия и механизма травмы. Мозг фотографируют до его вскрытия (общий вид области повреждения и их детали). После вскрытия последовательно фотографируют фронтальные срезы с повреждениями и их детали. Весьма доказательными могут быть цветные фотографии и диапозитивы. На схемах и фотографиях можно проводить сопоставление повреждений мягких тканей, костей свода и основания черепа и мозга. Такое сопоставление позволяет выявить направление удара и выяснить механизм повреждения.

Приводим примерное описание черепно-мозговой т р а в м ы и анатомический диагноз.

М., 57 лет, упал с грузовой автомашины, смерть наступила на месте.

Повреждения. В затылочной области, на 2 см влево от середины линии, на уровне затылочного бугра кровоподтек сине-

7 Ушибы мозга

багрового цвета, размером 3x1,5 см. На верхнем й нижнем веках правого глаза, у внутреннего угла, разлитой кровоподтек и припухлость сине-лилового цвета, размером 1,5X2 см. В мягких покровах затылочно-теменной области слева в области подкожной клетчатки и апоневроза массивное кровоизлияние темно-красного цвета, с резким отеком клетчатки на участке 8X10 см. Здесь же на границе чешуи затылочной и теменной костей, на 3 см влево от средней линии головы, обнаружен линейный перелом затылочной кости длиной 1 см. Последний разделяется на две ветви, наружная ветвь направляется к основанию левой пирамиды височной кости и заканчивается в области яремного отверстия. Внутренняя ветвь идет к средней линии центрального затылочного отверстия. Изолированная линейная трещина, поперечно расположенная длиной 3,5 см, обнаружена у переднего края малых крыльев основной кости. В средней черепной ямке по передней поверхности каменистой части обеих пирамид височных костей, почти симметрично, проходят тонкие линейные трещины в направлении к теменно-височным швам. Как бы продолжением этих трещин является поперечный линейный перелом спинки турецкого седла. Твердая мозговая оболочка плотная, бледно-серого цвета, напряжена, сосуды ее резко выражены. В синусах твердой мозговой оболочки жидкая кровь. При надрезе твердой мозговой оболочки выделилось около 50 мл жидкой крови. Мягкие мозговые оболочки, как выпуклой, так и базальной поверхности мозга, несколько утолщены, с белесоватым оттенком. На выпуклой поверхности в парасагиттальных отделах обоих полушарий в подпаутинном пространстве массивное кровоизлияние в виде двух параллельно расположенных полос, шириной 4—5 см каждая, распространяющихся от центральных извилин до лобных полюсов. Лобные полюсы покрыты пластинчатыми темно-красными свертками крови, рыхло спаянными с мягкой мозговой оболочкой, где они покрывают распространенные очаги контузионных размягчений коры. Последние локализуются в передних отделах орбитальных поверхностей лобных долей, по ходу прямых, средней и наружной орбитальных извилин. Распространенные, но не глубокие, ограниченные корой очаги контузионного размягчения имеются на наружной поверхности нижней и средней правой височной извилин и в области полюсов височных долей, преимущественно нижней и средней извилин. Мягкая мозговая оболочка в местах контузионных размягчений имеет многочисленные мелкие надрывы. Наружная цистерна правой сильвиевой борозды выполнена кровью, кровоизлияние распространяется по ходу крупных борозд от верхней височной до гиппокамповой извилин. В передних отделах выпуклой поверхности нижней и средней левых височных извилин, по гребням последних, различимы мелкие субпиальные кровоизлияния. На нижней поверхности обоих полушарий мозжечка многочисленные мелкоточечные кровоизлияния, в правом полушарии — на участке 3,5X0,8 см, в левом— 3X2,5 см. Миндалины мозжечка набухшие, плотно прижаты К боковым поверхностям продолговатого мозга, несколько опущены в заднюю цистерну. В задней мозжечковой цистерне жидкая кровь. Объем левого полушария мозга незначительно больше правого. Извилины мозга — уплощены, расширены в поперечных размерах. Гиппокамповы извилины расширены, со следами странгуля-ционных борозд. Сосуды основания мозга с незначительно утолщенными стенками, единичными бляшками желтого цвета. Вес мозга 1305 г. На серии фронтальных разрезов через большие полушария

|

|

|

мозга отмечено умеренное расширение всех отделов вентрикуляр^ой системы, эпендима желудочков имбибирована кровью. Обращает на себя внимание цианоз мозговой ткани, особенно коры и множественные расширения сосудов белого вещества, особенно семиоваль-ного центра. Описанные выше очаги корковых размягчений лобных и правой височной долей представлены на разрезе мелкоточечными и полосчатыми очагами геморрагии. Такого же характера очаги кровоизлияний видны на стенках III и боковых желудочков. Мелкоточечные кровоизлияния обнаружены на фронтальном разрезе через ствол мозга с мозжечком. Единичные точечные кровоизлияния видны вокруг сильвиева водопровода и полосчатые кровоизлияния — между белыми волокнами моста. В коре мозжечка, на нижней поверхности, многочисленные мелкоточечные кровоизлияния. В ткани продолговатого мозга кровоизлияний не обнаружено.

Анатомический диагноз. Закрытая черепно-мозговая травма. Кровоизлияние в мягкие ткани затылочной области слева, перелом затылочной кости слева, височных костей, спинки турецкого седла и малых крыльев основной кости; очаговые субарахноидаль-ные кровоизлияния в парасагиттальной области, в области полюсных отделов лобных и передне-наружных отделов височных долей. Множественные очаги контузионных размягчений на базальной поверхности лобных долей — прямых и орбитальных извилин и коры 1 и 2 извилин правой височной доли. Точечные и полосчатые кровоизлияния в стенках боковых и III желудочков и в варолиевом мосту. Отек мозгового вещества с незначительным ущемлением гип-покамповых извилин и опущением мозжечковых миндалин.

Приводим также заключение в случае закрытой черепно-мозговой травмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ТРУПА1

12/IX 1967 г. произведено судебно-медицинское исследование трупа П., 23 лет.

Предварительные сведения: П. выпал из окна 4-го этажа.

Наружный осмотр: труп молодого мужчины правильного телосложения, ростом 171 см. Верхнее веко правого глаза припухшее, синеватого цвета. Па задне-наружной поверхности левого плеча и предплечья кровоподтеки размером от 3X5 до 8X2 см. На задней поверхности грудной клетки слева кровоподтеки размером от 4X1,5 до 5,5X3,5 см.

Внутреннее исследование: в мягких тканях лобно-теменно-височной области справа массивное, темно-красное кровоизлияние со значительным отеком ткани. В затылочно-височной области слева массивное кровоизлияние темно-красного цвета, размером 5x6x2 см. Твердая мозговая оболочка синевато-сероватого цвета, в синусах ее жидкая темная кровь. Мягкие мозговые оболочки обеих полушарий мозга пропитаны кровью. В височно-темен-ной области справа, в затылочной области слева по ходу извилин

1 Заключение приведено в сокращенном виде.

7*

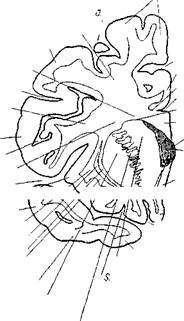

Рис. 96. Субарахноидальное кровоизлияние и очаги

ушибов на орбитальной поверхности лобных долей и

в области левого полушария мозжечка.

массивные кровоизлияния темно-красного цвета, соответственно на участке 9X9 и 6X3 см. В парасагиттальной области правой теменной доли мягкая мозговая оболочка разорвана на участке 5X3 см. Здесь же в центральной и верхне-теменной извилинах имеется очаг размягчения коры с многочисленными точечными кровоизлияниями по гребням извилин размером 3,5x3 см. На орбитальной поверхности обеих лобных долей, на базальной и латеральной поверхности правой височной доли в коре мозга множество точечных кровоизлияний, имеющих вид синюшного цвета пятен размерами 4X5; 5X5 и 6,5X5,5 см. На передней поверхности левого полушария мозжечка—-очаг травматического размягчения темно-красного цвета, размером 5x3 см (рис. 96). Миндалины мозжечка нерезко выступают над его поверхностью. Сосуды основания мозга тонкие, в спавшемся состоянии. В желудочках мозга жидкая кровь. Кости свода и основания черепа сломаны (рис. 97, 98): основная линия перелома начинается от большого затылочного отверстия слева и идет параллельно заднему краю левой пирамиды височной кости, на расстоянии 0,8 см от него, доходит до основания ее и продолжается в

|

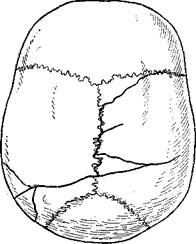

| Рис. 97. Трещины свода черепа. |

|

| Рис. |

| 98. Трещины основания репа. |

задней черепной ямке, отклоняясь кзади на расстоянии 2 см от пирамиды височной кости слева, почти перпендикулярно пересекает лямбдо-видный шов, идя по чешуе левой височной кости, и переходит на левую теменную кость. На теменной кости она перпендикулярно поднимается кверху и, не доходя 3 см до левого теменного бугра, поворачивает почти под прямым углом к стреловидному шву и доходит до него на расстоянии 2 см от места соединения затылочно-теменного и стреловидного швов. Затем линия перелома на протяжении 3 см проходит по стреловидному' шву. На расстоянии 6 см от места соединения стреловидного и лобного швов линия перелома поворачивает вправо, пересекает правую теменную кость слева направо, почти по диагонали, образуя у лобно-теменного шва небольшой выступ, от которого линия перелома спускается вниз и проходит у переднего края правой средней черепной ямки. В центре ее линия перелома поворачивает кзади и к средней линии, доходит до рваного отверстия, от которого продолжается по передней поверхности пирамиды правой височной кости, пересекая вершину последней на расстоянии 1 см от правого края

спинки турецкого седла и, идя кзади и книзу, заканчивается у переднего края большого затылочного отверстия справа. От основной линии перелома в области чешуи височной кости слева и нижнего края левой теменной кости отходят множественные трещины в раз-

личных направлениях, образуя \ри свободно лежащих костных отломка размерами 2X1,5, 4X3 и 2,5X1 см, выступающих в полость черепа. От этих отломков в различных направлениях идут более мелкие трещины, слепо заканчивающиеся на теменных костях. В задней черепной ямке слева, на расстоянии 2 см от задней поверхности пирамиды левой височной кости, перпендикулярно основной линии перелома идет линия перелома, располагающаяся на расстоянии 5 см от большого затылочного отверстия, переходящая в заднюю черепную ямку справа и заканчивающаяся на расстоянии 2 см от задней поверхности пирамиды правой височной кости и 2,5 см от большого затылочного отверстия в виде двух трещин, одна из которых доходит до правого края большого затылочного отверстия, а вторая заканчивается на протяжении 1 см. В области верхней стенки правой глазницы имеются две изолированные параллельные трещины длиной 2,5 см каждая, идущие спереди назад и несколько слева направо, между краями которых ущемлена клетчатка глазницы. Внутренние органы расположены правильно. В брюшной полости следы жидкой крови. В полости сердечной сорочки 50 мл жидкой темной крови. На передней поверхности сердца в месте отхожде-ния крупных сосудов обширное темно-красное кровоизлияние. На передней стенке аорты, отступя от ее устья на 2 см, имеется надрыв наружной оболочки линейной формы длиной 0,5 см с неровными краями, пропитанными кровью. В области ворот селезенки множественные мелкие надрывы капсулы, идущие в различных направлениях, длиной до 1,5 см. У корня брыжейки обширное кровоизлияние темно-красного цвета с отеком окружающей жировой клетчатки студенистого вида. Капсула левой почки у ворот надорвана, имеется обширное кровоизлияние в околопочечную клетчатку.

Макроскопическое исследование мозга. Большие полушария мозга симметричны, извилины несколько набухшие, расширены в поперечных размерах. Мягкие мозговые оболочки тонкие, блестящие, с множествен! ыми крупными очагами субарахнои-дальных кровоизлияний на латеральной поверхности обеих затылочных долей, правой теменной, базальных поверхностях лобных и правой височной долей. Субарахноидальные кровоизлияния распространяются по крупным бороздам лобных и затылочных долей обоих полушарий мозга, больше справа, захватывая и медиальные поверхности полушарий.

В парасагиттальном отделе правой теменной доли мозга мягкая мозговая оболочка разорвана. В обнаженной центральной и верх-не-теменной извилинах имеются очаги коркового размягчения с многочисленными точечными кровоизлияниями на гребнях извилин, на участке 3,5x3 см.

Мягкая мозговая оболочка полюсных отделов лобных долей в области прямых и орбитальных извилин во многих местах имеет мелкие разрывы. Здесь же, в местах, лишенных мягкой мозговой оболочки, видны темно-синего и красного цвета пятна от рассеянных и сгруппированных точечных кровоизлияний, расположенных преимущественно на выступающих поверхностях извилин. Такие же многочисленные кровоизлияния с поверхностными размозжениями коры и разрывами мягкой мозговой оболочки обнаружены на передней и латеральной поверхностях правой височной и передних отделов правой теменной долей. На задне-латеральной поверхности левой затылочной доли имеется очаг травматического размозжения размером 3,5X2,5 см, края его пропитаны кровью. На нижне-лате-

ралы-юй поверхности левого полушария мозжечка обширный очаг травматического размозжения красного цвета, размером 5,5X4 см, с разрывом ткани. Вокруг очага многочисленные мелкие точечные кровоизлияния, просвечивающие под мягкой мозговой оболочкой, миндалины мозжечка не увеличены. Гиппокамповы извилины незначительно расширены, на правой извилине группы точечных кровоизлияний.

На серии фронтальных разрезов мозга обнаружено:

Первый разрез — на уровне обонятельных луковиц. В коре прямых и орбитальных извилин, а также в коре нижней и средней лобных извилин справа многочисленные мелкие точечные и полосчатые кровоизлияния, имеющие радиальное расположение; на выступающих частях извилин и на их гребнях эти кровоизлияния группируются в небольшие очажки, расположенные в поверхностных слоях коры. В местах кровоизлияний наблюдается разрыв мягкой мозговой оболочки. В некоторых участках кровоизлияния располагаются в более глубоких слоях коры, ближе к субкортикальному слою. На гребнях прямых, средних орбитальных и правой нижней лобной извилин едва различимы поверхностные очаги размозжения коры (рис. 99). Сосуды семиовального центра резко расширены, в нижних отделах правой лобной доли имеются рассеянные точечные кровоизлияния.

Второй разрез — на уровне перекреста зрительных нервов. В поверхностных слоях нижней и средней лобных извилин правого полушария мозга и латеральной поверхности правой височной доли (верхней и средней извилин) многочисленные мельчайшие точечные кровоизлияния, неравномерно рассеянные. Сосуды белого вещества правого полушария мозга резко расширены.

Третий разрез — на уровне ножек мозга. В коре правой теменной доли мозга многочисленные мелкоочаговые и точечные кровоизлияния, распространяющиеся на всю толщу коры. Небольшие очажки точечных кровоизлияний имеются в коре обеих поясных извилин и в коре левой гиппокамповой извилины, ближе к субкортикальному слою. В области наружных капсул зрительных бугров сосуды резко расширены (рис. 100).

Четвертый разрез — на уровне средней трети варолиева моста и мозжечка. В варолиевом мосту вокруг IV желудочка большое количество рассеянных точечных кровоизлияний. Мелкие точечные кровоизлияния имеются и в толще коры мозжечка в задних его отделах. На боковой поверхности левого полушария мозжечка обширный очаг размозжения с многочисленными точечными кровоизлияниями, распространяющимися на белое вещество до зубчатого ядра. В коре мозжечка имеются мелкие кровоизлияния, преимущественно в области субкортикального слоя. Мелкие точечные кровоизлияния имеются и в продолговатом мозгу. Стенки желудочков мозга пропитаны кровяным пигментом (рис. 1-01).

Микроскопическое исследование мозга. На тотальных фронтальных срезах в области прямых и орбитальных извилин мягкая мозговая оболочка разорвана, обрывки ее пропитаны кровью, местами она отслоена излившейся кровью. В бороздах на выпуклой поверхности мозга мягкая мозговая оболочка тонкая, нежная, в субарахноидальных щелях небольшое количество эритроцитов Сосуды мягкой мозговой оболочки утолщены, с набухшими, разволокненными стенками, пропитанными плазмой. Вены растянуты, в спавшемся состоянии, клетки эндотелия набухшие, бледно окрашены, местами слущены.

Рис. 99. Контузионные кровоизлияния в коре мозга на фронтальном срезе на уровне обонятельных луковиц.

Рис. 100. Контузионные кровоизлияния в коре мозга на фронтальном срезе на уровне ножек мозга.

|

Рис. 101- Очаг контузиошгого кровоизлияния фронтальном срезе.

в мозжечке па

Рис. 102. Мелкие периваскулярные кровоизлияния, сливающиеся в небольшие очажки, в субкортикальном слое. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение X 100.

В местах травматических размягчений в коре прямых, орбитальных и правой нижней лобной извилин обнаружены многочисленные мелкие периваскулярные кровоизлияния круглой и овальной формы, достигающие белого вещества мозга. Наибольшее количество кровоизлияний расположено в более глубоких слоях коры, единичные в молекулярном слое. Эти кровоизлияния, сливаясь между собой, образуют более крупные очаги неправильной формы (рис. 102), расположенные в большинстве соответственно гребням извилин. Между прямой и орбитальной извилинами правой лобной доли единичные очаги кровоизлияний расположены в области дна борозды, имеют вытянутую, веретенообразную форму, с радиальным расположением к поверхности мозга.

В молекулярном слое коры медиальной поверхности левой лобной доли обнаружены единичные небольшие кровоизлияния линейной формы — щели растрескивания мозговой ткани. Они расположены перпендикулярно к поверхности мозга и заполнены свежими эритроцитами. Здесь же встречаются мелкие пиакортикальные кровоизлияния с пропитыванием кровью молекулярного слоя коры и отеком окружающей ткани (рис. 103, 104, 105). Вирхов-робеновские пространства в этих участках расширены, заполнены свежими эритроцитами.

В молекулярном слое коры правой нижней лобной извилины обнаружен поперечный разрыв капилляра с выходом эритроцитов в периваскулярное пространство (рис. 106).

В большинстве крупных очагов, в излившейся крови сосуды не обнаруживаются. Только в отдельных очагах, в центре или несколько к периферии, видны сдавленные просветы сосудов. Стенки их плохо различимы, набухшие. Эндотелий дискомплексирован, ядра бледно окрашены. Нередко среди излившейся крови обнаружит ваются только отдельные беспорядочно расположенные клеточные элементы сосудистой стенки.

В мелких очагах кровоизлияния видны сдавленные просветы мелких сосудов и капилляров с утолщенными, разволокненными стенками, плоскими или набухшими клетками эндотелия (рис. 107). В коре и подкорковом веществе в отдельных сосудах определяются мелкие интраадвентициальные кровоизлияния. Нередко наблюдаются едва намечающиеся контуры венул, с плохо окрашенными и разобщенными клетками. В периваскулярных щелях, в клетках адвенти-ции обнаруживаются небольшие глыбки золотистого пигмента. Единичные рассеянные мелкие периваскулярные кровоизлияния в виде полулуний или тонких колец можно наблюдать в отдаленных от очагов кровоизлияния участках в белом веществе мозга.

Вокруг очагов ушибов ткань мозга полнокровна, в венах картина стаза, стенки сосудов отечные, набухшие, с периваскулярным отеком. По мере удаления от очагов травматического кровоизлияния застойное полнокровие постепенно уменьшается. Наряду с расширенными, переполненными кровью венами наблюдаются просветы отдельных сосудов, неравномерно заполненные кровью, с разной шириной просветов, извитые. Здесь же отмечается значительный отек ткани в виде расширения периваскулярных и перицеллюлярных щелей. Ячейки глиоретикула расширены. На орбитальной поверхности лобных долей молекулярный слой коры местами приобретает вследствие отека сетчатый вид.

Ткань мозга, сдавленная между очагами кровоизлияний, не теряет своей непрерывности. Архитектоника коры в этих участках

Рис. 103. Щелевидные кровоизлияния в молекулярном слое коры. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение Х100.

Рис. 104. Пиокортнкальное и щелевидное кровоизлияние в молекулярном слое коры. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение Х'ШС.

Рис. 10о. Кровоизлияние в вирхов-робеновские пространства, отек

молекулярного слоя коры, пиохортикальное кровоизлияние. Окраска

гематоксилин-эозином. Увеличение Х200.

Рис. 106. Разрыв капилляра с выходом эритроцитов в периваскулярное пространство. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение X 400.

Рис. 10/. Набухание стенки сосуда, периваскулярное кровоизлияние, деформированные, вытянутые нервные клетки вокруг излившейся крови. Окраска по Нисслю. Увеличение X 200

| ■*.*v h |

i *_ *j.. *,\,* f»f».;,,>

Рис. 108. Вытянутые гиперхромные нервные клетки вокруг очагов кровоизлияния, мелкие очаги клеточного запустения-Окраска по Нисслю. УвеличениеХ200.

нарушена, В III слое коры обнаруживаются рассеянные мелкие очаги клеточного запустения, дезориентация отдельных групп нервных клеток (рис. 108). Нервные клетки вокруг очагов кровоизлияний деформированы, вытянуты, приобретают веретенообразную и палочковидную форму, гомогенно-гиперхромны. В периферических отделах протоплазмы крупных ганглиозных клеток — многочисленные мелкие вакуоли, деформирующие тело клеток. Контуры последних неровные, как бы изъедены, отростки фрагментирсваны, укорочены, утолщены. Отдельные группы клеток IV и V слоев коры имеют бледную окраску и плохо различимое ядро.

За пределами очагов кровоизлияний, в большинстве нервных клеток орбитальной поверхности лобных долей коры обнаруживают простое сморщивание (рис. 109). Клетки гиперхромные, тонкие, вытянутые, уменьшены в поперечных размерах, основание их вогнуто, дендриты фрагментированы, верхушечные отростки светлые, извитые. В бороздах около очагов кровоизлияний нервные клетки округлой формы, набухшие, с периваскулярными щелями отека и крупными вакуолями в протоплазме. Ядра этих клеток набухшие, с хорошо различимой сетью хроматина и гиперхромным ядрышком. Нередко, вследствие слияния вакуолей, ядро оказывается как бы взвешенным в перинуклеарной вакуоли клетки (рис. ПО). Наибольшему гидропическому изменению подвергаются клетки II—III слоев коры.

Вдали от очагов кровоизлияния ганглиозные клетки набухшие, округлые, с едва различимой мелкоячеистой протоплазмой, светлым пузырьковидным ядром и набухшим эксцентрически расположенным ядрышком (рис. 111).

Глиальные клетки набухшие, ядра их светлые, с хорошо различимыми зернами хроматина. В IV и V слоях коры глиальные клетки образуют небольшие розетки вокруг ганглиозных клеток. В клетках олигодендроглии отмечается вакуолизация протоплазмы (рис. 112). Миелиновые волокна вблизи очагов контузии слабо окрашены. Тангенциальные волокна фрагментированы с едва намечающимися утолщениями на концах. Радиально расположенные миелиновые волокна интенсивно окрашены, с небольшими четкообразными утолщениями.

На уровне перекреста зрительных нервов, на гребнях всех извилин базальной и латеральной поверхностей правого полушария мозга, имеются множественные мелкие периваскулярные кровоизлияния круглой и овальной формы, расположенные на различных уровнях коры. Чаще они обнаруживаются в более глубоких ее слоях и только единичные в молекулярном слое. Эти кровоизлияния по своему характеру и расположению аналогичны описанным в лобных долях мозга. Мелкие экстравазаты, сливаясь, образуют более крупные очаги неправильной формы, расположенные соответственно гребням извилин. Обращает на себя внимание резкое застойное полнокровие вокруг очагов кровоизлияния.

Мягкая мозговая оболочка на большем протяжении базальной поверхности мозга отсутствует. В сохранившихся обрывках ее расширенные субарахноидальные щели заполнены свежими эритроцитами. На выпуклой поверхности правого полушария обширные очаговые субарахноидальные кровоизлияния. Пиальная оболочка во многих местах пропитана кровью, местами отслоена. В правой верхней височной извилине в области отслоения пиальной оболочки молекулярный слой коры на значительном протяжении пропитан кровью. Сосуды мягкой мозговой оболочки с утолщенными, пропитанными плазмой стенками. Вены растянуты, большинство из них в

*** * «й

..♦

» '* *

зР"

;?»>

§2

Рис. 109. Простое сморщивание, гиперхроматоз и вакуолизации

периферических отделов протоплазмы. Окраска по Нисслю.

Увеличение X 400.

;#■

;#■

-ч

,.,#- Щ

*^к

^11

Л

#

#

S,

ф

Рис. ПО. Гидропическое заболевание нервных «леток II—III слоев коры. Окраска по Нисслю. Увеличение X 20Q,

Рис. 111. Острое набухание нервных клеток. Окраска по Нис-слю. Увеличение X 400.

Рис. 112. Отек и набухание клеток олигодендроглии. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение X 200.

спавшемся состоянии, клетки эндотелия плоские, темные, местами слущены. В мягкой мозговой оболочке левой гиппокамповой' извилины обнаружен продольный разрыв стенки сосуда с выходом крови в периваскулярное пространство.

Нервные клетки, прилежащие непосредственно к очагам кровоизлияния, деформированы, вытянуты, гиперхромны. Между очагами кровоизлияния отмечается нарушение нормального расположения ганглиозных клеток, которые смещены под различными углами к поверхности мозга. Большинство нервных клеток гиперхромны, с короткими дендритами и тонкими извитыми верхушечными отростками. Здесь же встречаются фрагментированные отростки и нервные клетки. В периферических отделах протоплазмы клеток многочисленные мелкие вакуоли, деформирующие тело клетки. В IV слое коры обнаруживаются единичные «клетки-тени».

В бороздах нервные клетки набухшие, округлые, со светлыми ядрами и вакуолизированной протоплазмой. Наиболее резко явления гидропического заболевания клеток выражены во II слое коры

В местах, отдаленных от очагов кровоизлияния, нервные клетки набухшие, округлые. Отмечается распад глыбок хроматофильного вещества в периферических отделах протоплазмы.

Клетки эпендимы боковых желудочков мелкие, уплощенные,

разрыхлены, местами слущены на значительном протяжении. В мес

тах слущивания выступает в виде валиков отечный субэпендимар-

ный слой. Последний на всем протяжении отечный, криброзный.

Отмечается неравномерное полнокровие в субэпендимарном слое;

вены резко расширены, с явлениями стаза и небольшими перивас-

кулярными кровоизлияниями. Местами наблюдаются очаги диффуз

ного пропитывания ткани мозга свежими эритроцитами, без видимых

сосудов в очагах кровоизлияния. Вокруг отдельных расширенных

вен субэпендимарного слоя наблюдаются пристеночные астроцитар-

ные инфильтраты и значительный периваскулярный отек. Застойное

полнокровие и периваскулярные кровоизлияния обнаружены в со

судистых сплетениях....

В основной массе крупных нервных клеток хвостатого тела и чечевичного ядра отмечается набухание клеточных тел и их отростков. В некоторых из них можно наблюдать явления частичного хроматолиза. В клетках зрительных бугров отмечается распыление глыбок хроматофильного вещества. Наблюдаются начальные стадии гидропического изменения отдельных клеток.

Тангенциальные миелиновые волокна коры в местах ушибов тонкие, фрагментированы, отдельные волокна имеют веретенообразные утолщения на концах. Радиальные волокна интенсивно окрашены, незначительно набухшие. В области зрительных бугров волокна фрагментированы, с просветлениями в центре и колбовид-ными вздутиями на концах.

В варолиевом мосту, в дорзальной области покрышки, по обе стороны от средней линии,: обнаружены очаги кровоизлияний в виде диффузного инфильтрирования ткани эритроцитами. Стенок сосудов и их клеточных элементов среди излившейся крови не обнаружено. Здесь же встречаются единичные небольшие периваскулярные кровоизлияния круглой и овальной формы, в центре которых расположены спавшиеся кровеносные сосуды. Клетки эпендимы IV желудочка плоские, бледные, местами слущены. Субэпендимарные и периваскулярные участки мозговой ткани разрыхлены, имеют сетчатый вид. Отмечается резкий венозный застой, периваскулярный

отек и отечное набухание и пропитывание стенок сосудов. Вокруг очагов кровоизлияния нервные клетки деформированы, веретенообразной и палочковидной формы, с фрагментированными отростками, резко гиперхромны. В очагах кровоизлияния отдельные клетки бесструктурны, с едва намечающимися контурами.

Очаг контузионного размягчения на латеральной поверхности левого полушария мозжечка представлен грубым нарушением структуры коры, многочисленными мелкими кровоизлияниями, сливающимися в крупные очаги. В зернистом слое мозжечка массивные кровоизлияния с деструкцией ткани чередуются с экстравазатами, имеющими круглую или овальную форму (рис. 113). В семиовальноы центре этого же полушария отмечаются очаги периваскулярных и кольцевидных кровоизлияний (рис. 114). В центре кольцевидных кровоизлияний обнаруживаются просветы небольших сосудов с плохо различимой структурой стенки, с явлениями плазморрагии н скоплением глиальных клеток в виде узелков вокруг сосуда (на тиониновых препаратах).

Мягкая мозговая оболочка в области очага размягчения отсутствует, сохранившиеся обрывки пропитаны кровью. По всей поверхности мозжечка и в глубине извилин многочисленные очаговые суба-рахноидальные кровоизлияния. Сосуды мягкой мозговой оболочки в спавшемся состоянии, стенки их незначительно утолщены, эндотелии набухший, бледно окрашен.

Обращает на себя внимание резкое полнокровие капиллярной сети, особенно вокруг очагов кровоизлияний. Между очагами кровоизлияний клетки Пуркинье уродливо вытянуты, сморщены, гомо-генно-гиперхромны; местами отмечается полное их выпадение (рис. 115). Встречаются единичные «клетки-тени». Вдали от очагов кровоизлияния клетки Пуркинье округлые, набухшие, с явлениями тотального хроматолиза. Большинство клеток хорошо сохранилось (рис. 116).

Глиальные клетки набухшие, без заметного количественного увеличения. Клетки астроцитарной глии со светлыми ядрами и мелкими базофильнымн зернами. Протоплазма их не определяется. Микроглиоциты количественно не изменены, отмечается некоторое округление их контуров.

Миелиновые волокна молекулярного слоя мозжечка фрагменти-рованы, незначительно набухшие, с небольшими баллонообразными утолщениями.

На основании приведенного выше можно сделать следующие выводы: при макро- и микроскопическом исследовании мозга гр-на П., 23 лет, обнаружены следующие изменения: закрытый многоос-кольчатый перелом костей свода и основания черепа; множественные ушибы мозга в виде кровоизлияний в коре орбитальных и медиальных поверхностей лобных долей и выпуклой поверхности правого полушария мозга (лобной, теменной и височной долей); очаговые субарахнокдальные кровоизлияния, расположенные соответственно очагам ушибов; рассеянные точечные кровоизлияния в белом веществе мозга, в стенках боковых желудочков и варолиевом мосту; очаг контузионного размозжения левого полушария мозжечка с массивным субарахноидальным кровоизлиянием.

Оскольчатый перелом чешуи височной и затылочной костей слева, обширная гематома лодкожной клетчатки в этой же области, очаг контузионного размягчения левого полушария мозжечка и суба-рахноидальное кровоизлияние указывают на место приложения

| ■■■*■.'.aAjs^p*-. ■■ *$ |

'Л**--

'Л**--

■ ■."■'".>■.■<££.-.■

VV '.#>

1 -•--

VF

Ji3

матоксилин-эозином. Увеличение Х 30

матоксилин-эозином. Увеличение Х 30

>^?Ч -

^аджечка^^™*™6 кР°В0излияния около зубчатого ядра мозжечка. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение X 70

b?f

| ". --. '".■> |

. <* №..... • *. А

*.*

\ь •-

Рис. Мб. Деформация, сморщивание клеток Пуркинье вблизи очагов кровоизлияния. Фрагментация нервных волокон. Импрегнация по Бильшовскому. Увеличение X 200.

> '

'\-4& '•

Рис. Мб. Набухание и гиперхроматоз клеток Пуркинье. Неравномерное набухание и фрагментация нервных волокон. Импрегнация по Бильшовскому. Увеличение X 400.

тупого насилия в этой области, т. е, сзади и несколько слева, В противоположной области обнаружены очаги контузионных кровоизлияний на орбитальных и медиальных поверхностях лобных долей и выпуклой поверхности правого полушария мозга. Эти явления «про-тивоудара» подтверждают применение силы сзади слева и несколько снизу. Такие повреждения могли возникнуть" от удара головой в данном конкретном случае при падении (с ускорением). Микроскопическое исследование головного мозга выявило в местах противо-удара, в коре лобных, правой теменной и височной долей многочисленные очаги кровоизлияний, расположенные на различных уровнях коры, преимущественно в более глубоких ее слоях, с сохранением молекулярного слоя. В основном эти кровоизлияния диапедез-ные, развившиеся на фоне застойного полнокровия, отечного набухания и разрыхленное™ сосудистой стенки. Мелкие щелевидные кровоизлияния молекулярного слоя-коры на медиальной поверхности лобных долей сопровождались разрывами мягкой мозговой оболочки. Наряду с паретическим расширением отдельных сосудов наблюдались сосуды с полным спадением стенок и отсутствием просвета. Были обнаружены явления отека мозга и его оболочек с плазматическим пропитыванием стенок сосудов, образованием пе-риваскулярных щелей; резкий отек субэпендимарного слоя и белого вещества мозга, отечная дегенерация нервных клеток коры, преимущественно во II слое в области дна борозд и выявление дренажной олигодендроглии.

Между очагами контузионных кровоизлияний имелись некоторые изменения нервных клеток. Они сдавлены излившейся кровью, вытянуты, приобретают палочковидную и веретенообразную форму, гомогенно-гиперхромны с явлениями дезориентации. Выявлялись единичные «клетки-тени» и очаги клеточных запустении. Тангенциальные нервные волокна в области ушибов фрагментированы. Глиальные клетки незначительно набухшие. Количественного изменения их не отмечалось.

Вдали от очагов ушибов обнаружены умеренно набухшие гомо-генно-гиперхромные клетки с вакуолизированной протоплазмой и фрагментированными отростками.

В очаге контузионного размозжения левого полушария мозжечка обнаружено разрушение молекулярного и зернистого слоев коры, с обильными очагами кровоизлияний различной величины и формы. В белом веществе левого полушария мозжечка периваскулярные и кольцевидные кровоизлияния и резкое венозное полнокровие, особенно выраженное вокруг очага размозжения. В очагах кольцевидных кровоизлияний хорошо заметна отечная разрыхленность и стертость строения сосудистых стенок и явления плазморрагии. В отдельных очагах контузии отмечается выпадение клеток Пуркинье, пшерхроматоз, вытянутые формы, явления частичного или полного плазмолиза. В ганглиозных клетках зубчатого ядра, вокруг очагов кровоизлияний, клетки деформированы, с явлениями плазмолиза; встречаются «клетки-тени».

Картина микроскопических изменений свидетельствует об имевшем место механическом разрушении ткани мозга и мозжечка и последующих явлениях расстройства крово- и ликворообращения. Об этом свидетельствуют хорошо выраженная плазморрагия, перивас-кулярный и перицеллюлярный отек и некоторые изменения. Эти изменения, наступающие уже в первые минуты и подтверждающие прижизненное происхождение травмы, могут указывать на некоторое

Кратковременное " переживание после травмы. Отсутствие выражен-' ных некротических изменений со стороны элементов нервной ткани подтверждает весьма короткий период переживания, который, вероятно, соответствует периоду от нескольких минут и до 1—2 часов.'

Анатомический диагноз. Закрытый многооскольчатый перелом костей свода и основания черепа." Очаговые субарахноидаль-ные кровоизлияния с разрывом мягкой мозговой оболочки. Множественные мелкоточечные кровоизлияния в коре головного мозга. Очаг травматического размозжения в левом полушарии мозжечка. Жидкая кровь в желудочках. Надрыв адвентиции аорты. Гемоперикард. Надрывы капсулы селезенки и левой почки. Обширные кровоизлияния в клетчатке корня брыжейки, в околопочечной клетчатке левой почки и околопузырной клетчатке. Многочисленные мелкоточечные кровоизлияния в коже спины, обеих верхних конечностей, под плеврой и эпикардом.

3 а к л ю ч е н ие..Смерть П., 23 лет, наступила от обширного повреждения мозга и костей черепа (ушиб мозга с закрытым многооскольчатый переломом костей свода и основания черепа). Эти повреждения возникли от удара о твердые тупые предметы при падении с высоты.

2015-08-21

2015-08-21 1366

1366