Sitten" zu erziehen.

Seine Narren, das waren die Spieler, Studenten, Gecken, Seiltänzer,

Kirchenschänder, Wucherer und derlei mehr, die sich mit dem Narrenschiff auf´s offene Meer der Unvollkommenheit und der Zügellosigkeit wagten, und damit ihrer Vernichtung entgegen gingen.

Typische "närrische" Charakteristika waren für Brant Sorglosigkeit und

Unbekümmertheit, Zwietrachtstiften, Habsucht, schlechte Sitten, Borgen,

unnützes Wünschen, Eigensinn, unfolgsame Kranke. Wolllust, Neid, Hass,

Undankbarkeit, törichtes Tauschen und noch viel mehr.

Sein "Lob der Torheit" (1511) zeigte eine positive Sicht der Narrengestalt. Der

Narr verfügte nun über schöpferische Kräfte und ist Beweger der Phantasie.

Erasmus von Rotterdamm will nicht belehren oder erziehen, er sieht in der

heilsamen Torheit die wahre Weisheit und in der eingebildeten Weisheit die wahre Torheit.

Seine Auffassung war auch kirchenkritisch, denn für ihn stand der Narr, der Tor in der Nachfolge Christi. Er war der Träger einer höheren Weisheit, der

anerkennt, daß die wahre Weisheit allein bei Gott liegt.

7. Was verstehen Sie unter der “ Faust frage” (Anhand des Volksbuches von D. Johannes Faustus)

8. Die weiteren thematisierten Schuldfragen, wie die Ermordung ihres Bruders, können meiner Meinung nach nicht zur Schuld Gretchens gerechnet werden, da sie aus einer komplexen Verbindung von Liebe und Einwirken des Teufels entstanden sind. Letztendlich glaube ich, dass zum einen erst einmal geprüft werden sollte, ob der doch harte Begriff der Schuld überhaupt zutrifft. Gretchen war an einem Prozess voller Wirren und Unglück bringender Folgen beteiligt, die aber niemals von ihr allein ausgelöst wurden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es ebenso die "Faust-Frage" heißen könnte, da dieser schon allein wegen der Verbindung mit dem Teufel ins Dunkle gerät und so viel anfälliger für Schuld ist. Dass es dagegen die "Gretchen-Frage" heißt, wird daran liegen, dass es zum einen dramatischer wirkt, wenn ein junges Mädchen für schuldig erklärt wird. Auf der anderen Seite ist es bei Gretchen auch einfacher die Schuld abzuladen. Sie ist nicht so redegewandt und forsch wie Faust und allein schon die Tatsache, dass sie eine Frau ist, macht sie Faust gegenüber schwächer. Dieses Prinzip der weiblichen Unterlegenheit versucht man leider auch heute noch in vielen Bereichen auszunützen. Schon Goethe wusste dieses gesellschaftliche und ethische Probleme in seinen Werken wirkungsvoll darzustellen. Nicht zuletzt deshalb wurde der "Faust" zu einem der Klassiker der Weltliteratur schlechthin.

|

|

|

9. Und da gerade Faustens Leben ein Aufruf ist, hinsichtlich der Bestimmung des Sinns des eigenen Lebens auch andere Quellen zu berücksichtigen und zu diesem Zweck auch ein wenig die Phantasie ins Spiel zu bringen, kann hier als Essenz gesagt werden: „Wer das Leben Fausts erforscht, erforscht sich selbst.“

Faustens Suche nach Wahrheit ist Beispiel für die Suche eines jeden Menschen nach sich selbst, nach seinen Wurzeln und den zu entwickelnden ‚magischen’ Anteilen seines Wesens.

n der Aufklärung wird Faust zum Symbol dieser Suche.

Summiert mit den Werken von Spieß, Widmann, Pfitzer u. w. ergibt sich daraus ein ideologischer ‚Faust-Hammer’ gegen alle, die mit dem Gedanken spielen, Faust nachzuahmen.

Auf welchem ideengeschichtlichen Hintergrund bauen derartige Verleumdungen auf?

Der Mensch ist in dieser Zeit durch einen Dogmatismus gefesselt, der ihm den Glauben an einen allein existierenden Gott zwecks Erlangung des Seelenheils abverlangt. Warum - so könnte hier eine Gegenfrage formuliert werden - lassen die Priester des eifernden Gottes nicht all jene „in der Hölle braten“, die sich nicht zu ihrer Lehre bekennen möchten? Warum - so könnte weitergefragt werden - wenden sie grausame Foltermethoden an, um die, die sie Abweichler nennen, in den Schoß ihrer Glaubensgemeinschaft zurückzupressen?

Diese Fragen werden von den Kirchenmännern mithilfe eines Determinismus beantwortet, dem der Mensch ihrer Meinung nach unterliegt: nämlich, daß er vorbestimmt sei und sein Denken deshalb zu der Einsicht gelangen müsse, daß Gott gut sei. Auch sein freier Wille - sollte er ‚gesund’ sein - könne ihn nur dazu bringen, sich für die Gesetze Gottes zu entscheiden und daher seinen Statthaltern auf Erden Gehorsam entgegenzubringen.

|

|

|

Ergo muß ein ‚kranker’ freier Wille ‚geheilt’ oder - wenn unheilbar - ausgemerzt werden, damit die Schafe Gottes nicht infiziert werden.

Um sich den Status der Stellvertreterschaft Gottes auf Erden zu erhalten, dürfen die Kirchenmänner keinen Deut von ihrem Dogmatismus abweichen – ein Imperativ, der in den zahlreichen Hexen- und Hexenmeisterverbrennungen zum Ausdruck kommt.

Daß der Klerus es trotzdem nicht wagt, Faust - der doch die Theologen und Humanisten wieder und wieder auf ihre kleingeistige Weltanschauung aufmerksam macht - auf den Scheiterhaufen zu schleppen, stimmt schon nachdenklich. Es liegt hier die Vermutung nah, daß die Kirchenmänner vorsichtiger geworden sind im Umgang mit Eingeweihten, seit der Großmeister des Templer-Ordens vom Scheiterhaufen aus Papst Clemens V. befahl, ihm binnen vierzig Tagen vor „den Richtstuhl Gottes“ zu folgen. Und wirklich: der Papst folgte am 20. April 1314 dem am 12. März verbrannten Ordensmeister. Auch der an diesem Unrecht beteiligte König Philipp-le-bel mußte am 29. November 1314 der Forderung des Templers „noch in diesem Jahr zu folgen“ nachkommen.

Auf meiner Suche nach dem ‚wahren Faust’ fiel mir nach den Werken von Theens, Mahal, Kiesewetter und Baron auch das Buch von Henry Birven in die Hände. Hier wird der Knittlinger aus einer Perspektive beleuchtet, durch die ein völlig neues - und auch glaubhafteres Bild - entsteht. Neben dem Denkanstoß, daß Faust in einem internationalen Gesamtbild zu sehen ist, hat mich jene Hypothese stark beeindruckt, nach der Georg Faust ein Eingeweihter war, der den höchsten Grad meisterte: das Tingieren. Und - unerläßlich in diesem Kontext - erfährt auch die Alchimie Gerechtigkeit. Ich kenne kein schöneres Zitat als das von Gustav Meyrink, der im Vorwort zu seinem Buch >Der Engel vom westlichen Fenster< - eine Art Biographie des englischen Magiers John Dee - den wahren Charakter der Alchimie hervorhebt:

„…. und mich verwickeln in ein Gespräch über die Geheimnisse der Alchimie; nicht jener Alchimie, die das Rätsel ergründen will, wie aus unedlem Metall Gold gemacht wird, sondern jene verborgene Kunst, wie der Mensch selbst zu verwandeln sei aus Sterblichem in ein Wesen, das das Bewußtsein seiner selbst nimmermehr verliert.“

Hier wird der Kern dessen sichtbar, das Menschen, die begonnen haben, über das Vergängliche ihres Daseins hinauszuschauen, sich zum Leitfaden machen.

In seiner literarischen Aufbereitung und in Kompanie mit seinem Partner Edward Kelley läßt John Dee an Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber auch ein wenig an das Goethesche Paar Heinrich Faust und Mephistopheles denken. Das Interessante an diesen Paaren ist, daß es sich nicht wirklich um zwei Personen handelt, sondern nur um eine, deren Suche nach Erkenntnis sie zwischen den Extremen hin und her treibt und so eine scheinbare Aufspaltung des Wesen mit sich bringt.

Wo faß' ich dich, unendliche Natur!

Sie beide wenden sich dann der Zauberei zu, um ihr Wissen auszubauen

und wollen,,alle Gründ im Himmel und auf der Erden erforschen" (S.8)

wie es im Volksbuch heißt,

oder bei Goethe,,was die Welt im Innersten zusammenhält" (Z. 383).

Deshalb wenden sich dann beide auch an den Teufel.

Ein Unterschied besteht hier aber dann in der Art der Pakte die eingegangen werden, im Volksbuch ist die Seele von Faustus schon sicher dem Teufel verschrieben, bei Goethe aber durch die List Faust′s nicht. Auch hat Goethes Faust nicht die Fähigkeiten eines Geistes erlangt.

Inhaltliche Unterschiede sind zum Beispiel, dass in der Volksgeschichte Faust dem Teufel und dem Pakt eindeutig unterliegt. Die Moral ist hier also (anders als bei Goethe): Lasst euch nicht mit dem Teufel ein, das kann kein gutes Ende haben!

Faust wird literarisch und in der Kunst zu einer europäischen Symbolgestalt des suchenden (des "faustischen") Menschen.

Und da gerade Faustens Leben ein Aufruf ist, hinsichtlich der Bestimmung des Sinns des eigenen Lebens auch andere Quellen zu berücksichtigen und zu diesem Zweck auch ein wenig die Phantasie ins Spiel zu bringen, kann hier als Essenz gesagt werden:

„Wer das Leben Fausts erforscht, erforscht sich selbst.“

Faustens Suche nach Wahrheit ist Beispiel für die Suche eines jeden Menschen nach sich selbst, nach seinen Wurzeln und den zu entwickelnden ‚magischen’ Anteilen seines Wesens.

In der Aufklärung wird Faust zum Symbol dieser Suche.

7. Welche Ereignis beeinflusste die Verbreitung der Volksbücher. Warum werden die Volksbücher in der Zeit des Humanismus höchst populär.

das Standesgefühl, welches die höfische Poesie erfüllt hatte, wich einer andern Auffassung der Dinge, die vielfach aus den sogen. Volksbüchern zu uns spricht. Großen Einfluß auf die rasche Entstehung und Verbreitung dieser Erzählungen in Prosa hatte die Erfindung des Buchdrucks, die überhaupt vom Ende des 15. Jahrh. an die Entwickelung der Litteratur mit bestimmte. Bis tief ins 16. Jahrh. hinein währte die im 15. beginnende Abfassung dieser Volksbücher, welche die Reste des Reichtums der mittelalterlichen deutschen Poesie mit einzelnen Bearbeitungen späterer fremder Dichtungen zugleich einer völlig veränderten Zeit überlieferten. "Loher und Maller", "Hug Schapler", "Melusine", "Fierabras", "Die Haimonskinder", "Die schöne Magelone", "Kaiser Octavianus", "Herzog Ernst", "Wigalois" und "Tristan", die Schwanksammlungen: "Peter Leu" und "Tyl Eulenspiegel" bis zu den erst am Ende des 16. Jahrh. hervortretenden Volksromanen: "Doktor Faust" und "Die Schildbürger" vergegenwärtigen, wie trotz der vorwaltenden Verstandesrichtung der Zeit die Ansprüche der Phantasie auch in breiten Lebensschichten fortbestanden.

Das bekannteste und populärste Volksbuch ist das über Doktor Faust (gedruckt 1587 in Frankfurt am Main). Die Grundlagen und Ursachen der Entstehung des Faustbuches liegen im Zeitalter der Reformation begründet. Die Menschen haben fest an die Existenz des Teufels geglaubt; man hatte Angst vor ihm. So hat sich im Denken der damaligen Zeit die Meinung festgesetzt, dass der Trieb des Menschen nach höherer Erkenntnis über die bloße Erfahrung und die Bibel hinaus zum Abfall von Gott, zum Bund mit dem Teufel und zur ewigen Verdammnis führen müsse.

|

|

|

Diese Meinung wurde von der katholischen Kirche vertreten und auch Martin LUTHER stand dem fanatischen Forschungswillen und Wissensdrang eher hemmend als fordernd gegenüber. Er vertrat die Meinung, dass der Mensch an sich zum Bösen neige und seine Willensfreiheit begrenzt sei.

So besehen, gewinnt das Volksbuch von Doktor Faust als Gestaltung des Faustproblems in der Auseinandersetzung zwischen Religion und Wissenschaft eine weit über die Literatur hinausgehende Bedeutung.

Goethe läßt Faust mit dem Teufel (Mephisto) einen Pakt schließen. Faust "verkauft" dem Teufel seine Seele, wenn es dem Teufel gelingt, Faust eine Situation zu erschaffen, in welcher Faust ewig leben will: "Verweile doch, o Augenblick, du bist so schön!"

Also wirft Goethe hier die bedeutsame Frage auf, ob diese Welt, der Teufel, uns Menschen eine Möglichkeit bieten kann, ewig in dieser weltlichen Vollkommenheit leben zu wollen. Goethe verneint diese Frage! Nehmen wir an, wir wären schön, reich und gesund und das bliebe so in einem von uns frei zu wählenden Alter. Ewigkeiten lang würden wir nicht krank, nicht älter und blieben jung und schön und unser Reichtum nähme nicht ab. Und dann? Wir könnten alle Frauen begehren und bekommen, alles essen, was je hergestellt worden ist, alles tun, den gesamten Planeten bereisen und dann? Was dann? Alle Vergnügungen und Vergnügungsarten haben wir ausgelebt, alle Weine getrunken, alle Essen gegessen und dann?

Das wirft die Frage auf, wie Gott lebt, der (schon) ewig lebt. Wie hält Er das aus? Er ist das Leben, Er genügt sich Selbst. Wir aber sind endlich und genügen niemals uns selbst, glaube ich.

Wofür also lohnt es sich zu leben? Sollen wir uns in irdischen Vergnügungen ergehen, um darin zu verkommen? Sollen wir uns gegenseitig abschlachten, wie wir das von Anfang an tun (Kain erschlug Abel)? Sollen wir nach Reichtum, Macht und Ehre streben, was uns schon in einer schweren Krankheit nichts nützt, erst recht nicht im Tod? Was ist das Ziel? Der Weg ist das Ziel? Dann kann ich mein Leben lang im Kreise laufen, ohne wirklich vorwärts zu kommen. Wann aber komme ich weiter? Warum sollte ich mein Leben nicht wie ein Tier verbringen (Evolution)?

Was heißt denn Mensch-Sein? Darauf weiß kein Evolutionsprodukt eine Antwort, weil Materie nicht leben und dreimal nicht denken kann (Gehirn).

Müssen wir uns da wundern, daß die Menschheit gegen eine Wand rennt?

Und was erwartet uns in der Ewigkeit? Laut Bibel das neue Jerusalem, eine Stadt in Würfelform mit 2000 km Kantenlänge aus Gold und Edelsteinen, ohne Leid und ohne Sorgen und ohne Tränen. Und dann? Was fangen wir mit der Ewigkeit an? Die Feinde Gottes werden in der Hölle landen, sagt Gott; ein Leben, das so verschieden vom irdischen nicht ist, wie ich glaube. Wer aber will wirklich immer wieder von vorn anfangen und immer wieder dasselbe durchleben? In der Hölle wird es nicht geben (mit Sicherheit):

Wahrheit

Liebe

Hoffnung

Ein Leben aber ohne Hoffnung ist das nackte Grauen - das erleben Selbstmörder. Doch Selbstmord in der Hölle führt nur zu einer Reinkarnation, lehrt Gott.

Die faustische Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, trieb mich an", sagt "Sir T". (Que

Was die Welt im Innersten zusammen hält? "

Die Antwort auf die Frage des Doktor Faustus ist er selbst. Er ist nicht nur der Wahrheitssucher, Weltversteher und Weltbezwinger, sondern auch sein Antagonist. Ich halte viel von den Schriften Oswald Spenglers.

|

|

|

in dem die faustische Frage nach der Verantwortung, nach dem Pakt mit dem Teufel – oder dem Topos des Zauberlehrlings – aufgeworfen wird.

8. Mehrere Werke in der Zeit des Humanismus werden in einer Briefform oder im Form des Dialogs verfasst. Erklären Sie diese Tatsache an konkreten Beispielen.

Literatur in Briefform: Huttens Dunkelmannerbriefe(1515/17), die in Briefform die Angriffe gegen Reuchlin kritisieren, der von der Kirche verurteilt werden sollte, weil dieser sich in einer Streitschrift gegen einen getauften Juden wendet, der die Forderung erhebt, alle jüd. Bücher sollten verbrannt werden, indem er in Briefen, die scheinbar von Reuchlins Gegnern in scheinheiliger und bornierter Form verfasst worden sind, die offizielle Argumentation satirisch darstellt.

Wichtig ist sicherlich, dass durch die Romanform breitere Volksschichten erreicht werden konnten: (möglicher Bildungsanspruch). Durch die Briefform fühlen sich die Leser direkter am Geschehen, weil sich der Leser in die Position des Vaters und Sohnes hineinversetzen können. Den Lesern sollte vermutlich klar gemacht werden, dass sie sich nicht auf nur eine Wissenschaft fixieren sollen, sondern dass sie sich mit jeder Wissenschaft beschäftigen sollen und dabei ihre körperlichen Fertigkeiten nicht vernachlässigen dürfen. Eine besonders spektakuläre Auseinandersetzung in Briefform stellen die „Dunkelmännerbriefe“ dar.

Der Humanist Johannes Reuchlin hatte sich für die Erhaltung der jüdischen Literatur eingesetzt und war daraufhin von Vertretern des Dominikanerordens mit einem Ketzerprozess bedroht worden. Humanistenfreunde unterstützten Reuchlin 1514 mit Briefen unter dem Titel „Clarorum virorum epistulae“ (Briefe berühmter Männer). Drei Jahre später erschienen, wiederum im Kreis um Reuchlin abgefasst, die anonymen „Epistolae obscurorum virorum“ (Dunkelmännerbriefe). In absichtlich schlechtem Latein zielten sie auf eine satirische Verhöhnung der Gegner, die sich vor geistiger Auseinandersetzung fürchten und nur Essen, Trinken und Liebesabenteuern zugetan sind.

Pius II. (1404-1464): bürgerlicher Name Enea Silvio Piccolomini; Angehöriger der Gelehrtenrepublik; verfasste humanistische Schriften; zentraler Frühhumanist mit weitreichender Verbreitung auch in D - sowohl durch Handschriften als auch durch Drucke, wurde häufig nur als Erzähler gelesen, nicht mehr seine humanistischen Schriften rezipiert; verfasste 1444 auch erotische Texte, war als Humanist besonders für seine Briefform bekannt; bedeutender Vermittler humanistischer Ideen nach D

10. Worin besteht die außerordentliche Bedeutung Hans Sacks für die deutsche Literatur.

Hans Sachs ist am 5. November 1494 in Nürnberg geboren und am 19. Januar 1576 ebenda gestorben. Er dient als der bekannteste Dichter der bürgerlichen Literatur im 16. Jh. In Nürnberg bekam er Kontakt zu einer Fastnachtspieltruppe und schrieb erste Fastnachtspiele. Er verbreitete Lehre Martin Luthers, im Werk „Wittenbergisch Nachtigall“ feierte er in allegorischer Einkleidung Luthers Sieg über die Feinde des Evangeliums.

Hans Sachs wird als talentiertester und berühmtester der Meistersinger[1] erachtet. Er wurde auch weithin als Anhänger und Verfechter der Reformation bekannt. So verfasste er v.a. von 1523 bis 1526 Reformationsdialoge und zeitkritische Flugblätter oder auch Reformationslieder. Seine Fastnachtspiele gelten als seine besten Werke und werden heute noch aufgeführt. In diesen Spielen geht er über die Regeln eines echten Meistersangs hinaus. Er schrieb auch Kirchenliteratur – Kirchenlieder, Psalmen, auch Abschnitte des Alten Testaments und des Neuen Testaments dichtete er zu Meisterliedern um.

Neben dem Meistersang verfasste er noch Spruchgedichte, Spiele und Prosadialoge. In seinen zahlreichen Werken finden wir Stoffe unterschiedlicher Natur: mit geistlichen, historischen, politischen und schwankhaften Inhalten.[2]

Hans Sachs ist der berühmteste deutsche Dichter des 16. Jahrhunderts, der wichtigste Meister, der aus dem Kollektiv der Nürnberger Singschule hervorging - ein Meistersinger.

Hans Sachs stellte sein literarisches Schaffen weitgehend in den Dienst der Sache Martin Luthers. Ersten Ruhm erwarb er durch das 1523 gedruckte Gedicht „Die Wittenbergisch Nachtigall“, in dem er eine populäre Darstellung der Lehren Martin Luthers gab. Bedeutende Beiträge zur reformatorischen Flugschriftenliteratur sind die vier Prosadialoge von 1524.

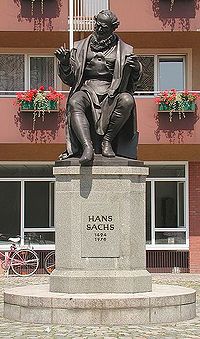

Hans-Sachs-Denkmal in Nürnberg

Wikimedia Commons

Zwischen 1513 und 1567 verfaßte Hans Sachs 4.286 geistliche und weltliche Meisterlieder, Dialoge in Prosa, Streitgedichte, geistliche und weltliche Liebeslieder. Außerdem komponierte er 13 Töne. Ferner schrieb er zahlreiche Spruchgedichte, von denen viele auch als Flugblätter gedruckt wurden, Komödien, Tragödien, Fastnachtsspiele, insgesamt über 6.000 Werke. Häufig basieren die Texte auf literarischen Vorlagen, der Bibel, erzählenden und historiographischen Werken des Mittelalters und der eigenen Zeit. Weltweit bekannt wurde Hans Sachs in erster Linie durch Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ (1868).

Am berühmtesten sind jedoch bis heute seine unzähligen gereimten Schwänke, seien es Komödien, Tragödien oder Fasnachtsspiele wie „Der fahrend Schuler im Paradies“.[1]

In erster Linie suchte Hans Sachs die Fülle des religiösen und literarischen Wissens an literarisch weniger geschulte Mitbürger weiterzugeben. Deshalb verhängte der Nürnberger Rat gegen Hans Sachs Zensurmaßnahmen und zeitweilig sogar ein Schreib- und Veröffentlichungsverbot. [2]

Er wurde 1576 auf dem Johannisfriedhof bestattet.

Hans Sachs wurde von Johann Wolfgang v. Goethe und anderen bekannten Autoren gerühmt.

Daß die neue, revolutionäre Lebendigkeit sich der höchsten Werte des menschlichen Geistes bemächtigte und sie zu neuen Zielen und neuen Lösungen führte, war ein Zeugnis der Stärke mit der diese Leidenschaft durch die Zeit stürmte. Daß sie aber auch in die kleinste Hütte eindrang und dort die gleiche Verwandlung, die gleiche Weitung des Denkens und die gleiche Belebung aller starken Gefühle bewirkte, war ein Zeichen, daß diese Schöpferkraft echt war. (...) Lange schon hatten städtische Handwerkskreise den Minnesang gepflegt; doch über ein leeres und totes Formelwesen hatten sich ihre Bemühungen niemals erhoben. Erst der neue, lebendige Geist hat aus dieser grauen Welt den Willen zur Zukunft geschlagen. Der Nürnberger Schuster Hans Sachs hatte sein Ohr den Stimmen, die überall neue Worte verkündeten, weit aufgetan; in seinen (...) Liedern erlebte der biedere Bürger die neue Zeit nach seiner eigenen bescheidenen Weise; doch er erlebte sie echt und tief, weil er den Umbruch erkannte, den sie bewirkt hat. [1]

2015-08-21

2015-08-21 1067

1067