носа вместе со слизистой оболочкой. Этот метод, однако, может вызвать сужение носового хода. Можно добиться успеха, пересаживая полнослой-ный лоскут из твердого неба, который отличают плотность, устойчивость к инфицированию, простота иссечения. Донорская рана эпителизируется самостоятельно.

В. 5т11Ь (1977) при отсутствии центрального отдела верхнего века восстанавливает его перемещением части нижнего века. Под реснитчатым краем сквозным горизонтальным разрезом рассекают нижнее веко. Длина разреза должна быть равна ширине дефекта верхнего века. По концам горизонтального разреза проводят вниз вертикальные разрезы, мобилизуют прямоугольный лоскут, пропускают его под реснитчатым краем и подшивают к ране верхнего века. Таким образом, конъюнктива нижнего века сшивается с остатками конъюнктивы верхнего века, соприкасаются также хрящи и кожа. Через 6 нед отсекают ножку лоскута по уровню глазной щели и возвращают на место. Вторичной деформации нижнего века автор не отмечал. По-видимому, ткани за счет 6-недельной фиксации в вынужденном положении достаточно растягиваются и приобретают избыточную длину, достаточную для свободного ушивания раны.

Но1т8<тот и соавт. (1975) после иссечения злокачественных опухолей век у 193 больных пришли к выводу, что лучшим способом восстановления является использование опрокидывающего конъюнктивально-хрящевого лоскута из другого века на ножке. Нижнюю часть хряща оставляют на месте, это препятствует деформации донорского века.

Свободная пересадка сложных лоскутов, иссеченных во всю толщу из века противоположной стороны, в настоящее время применяют редко из-за высокой вероятности некроза и деформации здорового века.

Сквозные обширные дефекты век можно устранить с помощью ауто-трансплантации реваскуляризированных тонких кожно-фасциальных лоскутов. На внутреннюю поверхность лоскута, соприкасающуюся с глазным яблоком, подшивают слизистую оболочку полости рта (рис. 31).

Дефекты обоих век после экзентерации глазницы ранее замещали фи-латовским стеблем, лоскутом на ножке со лба. В настоящее время наиболее простым и надежным следует признать метод смещения в глазницу височной мышцы, предложенный О. ^еЫег (1957). В наружной стенке глазницы создают отверстие, через которое проводят мышцу, отсеченную по линии ее прикрепления от височной кости. Периферическая часть мышцы шире ножки, и она полностью выполняет глазницу. Передний край мышечной поверхности укрывают расщепленной кожей. Можно закрыть дефекты глазницы островным кожно-жировым лоскутом из заушной области, который формируют на затылочной ветви поверхностной височной артерии. Лоскут поднимают вместе с височной фасцией, освобождая ее на всем протяжении от окружающих тканей и суживая ножку над ушной раковиной. Передний отдел фасции укладывают на раневую поверхность глазницы, кожную часть помещают сверху.

Препятствием к выполнению этих операций служит предварительная перевязка наружной сонной артерии, которую нередко' проводят при удалении обширных опухолей данной локализации.

Немедленное замещение дефекта можно осуществить за счет сложных лоскутов с включением большой грудной и трапециевидной мышц.

ГЛАВА 9

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

С целью систематизации разнообразных повреждений лица, возникающих под воздействием различных этиологических факторов, А. Э. Рауэр предложил деление его на зоны. В настоящее время термин «средняя зона лица» широко используется в отечественной и зарубежной литературе для определения части лица, ограниченной сверху верхнеглазничной линией и снизу-линией смыкания зубов.

Эстетическая, социальная и функциональная значимость этой зоны определяется наличием таких органов и анатомических образований, как глаза, нос, верхняя челюсть, скуловые области. Повреждения последних вызывают психологические страдания и различные нарушения функций дыхания, зрения, речи, жевания, мимики и др.

Многообразие дефектов средней зоны лица, возникающих под воздействием различных этиологических факторов, побудило нас разработать классификацию с целью обобщения и выделения их основных разновидностей.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

I. По этиологии:

1. Дефекты травматического происхождения:

а) после удаления опухолей;

б) после механической травмы;

в) вследствие ожогов;

г) после огнестрельных ранений.

2. Дефекты, образовавшиеся в результате заболеваний:

а) гемиатрофии;

б) липодистрофии.

II. По анаюмо-юно! рафическим характеристикам:

1. Ограниченные дефекты (занимающие одну анатомическую область).

2. Обширные дефекты (занимающие две и более анатомические области).

III. По характеру дефекта:

1. Сквозные:

а) с дефектом опорных структур;

б) без повреждения опорных структур.

2. Несквозные:

а) с дефектом покровных тканей;

б) без дефекта покровных тканей;

в) с дефектом костных структур;

г) без повреждения костных структур.

Соответственно классификации мы выделяем два основных вида дефектов - сквозные и несквозные, каждый из которых имеет характеристики, определяющие выбор метода хирургического лечения.

Сквозные дефекты. Характеризуются отсутствием как покровных тканей, так и внутренней выстилки и в зависимости от локализации-опорных костных структур и мышц. Чаще всего являются результатом блоковых резекций опухолей, тяжелых механических травм и огнестрельных ранений.

Образовавшиеся после резекций опухолей дефекты имеют четкие границь и отсутствие видимых повреждений окружающей кожи, однако в результат! Рубцовых контрактур возникает смещение близлежащих тканей с обра зованием деформаций век, крыльев носа, углов рта и губ.

Наиболее частой локализацией являются подглазничная область, бо ковая поверхность носа, реже-глазничная и щечная области.

Возникновение сообщений пазух, полости рта и глазниц с окружающей средой обусловливает высушивание и хроническое воспаление обнаженны? тканей. При сочетании повреждения секреторной функции слизистой оболочки с радиотерапией вероятность тяжелой бактериальной колонизации значительно увеличивается [Со1етап О..!., 1994].

Для сквозных дефектов, возникающих в результате механических травм и огнестрельных ранений, характерна непрерывность перехода нечетких ее краев в резкодеформированные прилежащие участки с Рубцовыми изменениями кожи. Характерными являются отсутствие целых органов и повреждение нескольких областей.

Объем функциональных нарушений находится в прямой зависимости от величины и локализации дефекта. Например, ограниченный сквозной дефект подглазничной области вызывает только нарушение оттока слезы и хроническое воспаление слизистой оболочки носа или верхнечелюстной пазухи.

При дефектах, захватывающих щечную, подглазничную области, угол рта, нарушаются функции жевания, речи, мимики за счет потери части мимических мышц; постоянно вытекающая слюна вызывает мацерацию кожи вокруг дефекта.

В такой же зависимости находится возможность использования местных тканей для образования внутренней выстилки. При дефектах, включающих целую анатомическую область, вероятность некроза опрокинутого на 180° лоскута велика.

Несквозные дефекты средней зоны лица. Являются результатом действия различных этиологических факторов: травматических, врожденных, а также некоторых заболеваний и в зависимости от этого имеют соответствующие клинические характеристики. Общим признаком является отсутствие сообщений с полостью рта, носа и околоносовыми пазухами. В одних случаях дефект ограничивается только кожей и подкожной жировой клетчаткой, в других-отсутствием или недостатком опорных костных структур, или сочетанием обоих.

Повреждения наружных мягких тканей характеризуются различной глубиной и площадью, что зависит от агрессивности причинного фактора, чаще опухолей кожи и ожогов.

Дефекты с преимущественным повреждением или отсутствием костных структур проявляются асимметрией лица, смещением мягких тканей над отсутствующей костной опорой в сторону дефекта. Причины такого рода дефектов могут быть как врожденными, так и травматического характера, например, после резекции верхней челюсти, лучевой терапии, проведенной в раннем детском возрасте, при гемиатрофии и микросомии. Клиническая картина последних характеризуется резко выраженной асимметрией лица в результате недоразвития костных структур и мягких тканей.

Сочетание дефектов чаще возникает после огнестрельных ранений, когда при видимой непрерывности кожных покровов имеются дефекты и дислокация костных фрагментов и рубцовые изменения и недостаток окружающих их мягких тканей.

Отразить все многообразие дефектов средней зоны лица в класси-

фикации крайне сложно. Используя классификацию, предложенную нами, мы попытались провести систематизацию дефектов с выделением основных клинических характеристик для обоснования критериев в выборе методов лечения.

9.1. УСТРАНЕНИЕ СКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ

Местно-пластические операции. Особенностью устранения сквозных дефектов средней зоны лица независимо от их локализации является необходимость создания внутренней выстилки. В связи с этим удваивается потребность в пластическом материале, а следовательно, использование местных тканей определяется размерами дефекта. Дефект на лице может быть замещен с применением местно-пластических операций только в тех случаях, когда окружающие ткани значительно превышают по своей площади его величину. Заимствование тканей по соседству с дефектом без учета этих соотношений приводит к нежелательным деформациям здоровой части лица [Дунаевский В. А. и др., 1984].

По нашему мнению, использование местных тканей возможно при размерах дефекта до 2 см в диаметре. Чаще всего такие дефекты локализуются в подглазничной области. С целью создания внутренней выстилки выкраивают лоскут основанием, обращенным в сторону дефекта, опрокидывают кожей внутрь и фиксируют к его краям. Дефект наружных тканей устраняют транспозиционными или ротационными лоскутами щечной, околоушно-жевательной областей и боковой поверхности шеи.

Методы применения региоыарных лоскутов лба, нижних отделов лица и шеи для замещения сквозных дефектов средней зоны лица описаны у ряда авторов [Наумов П. В., 1973; Золтан Я., 1984]. Один лоскут используют для создания внутренней выстилки, второй-для восстановления наружных покровов лица.

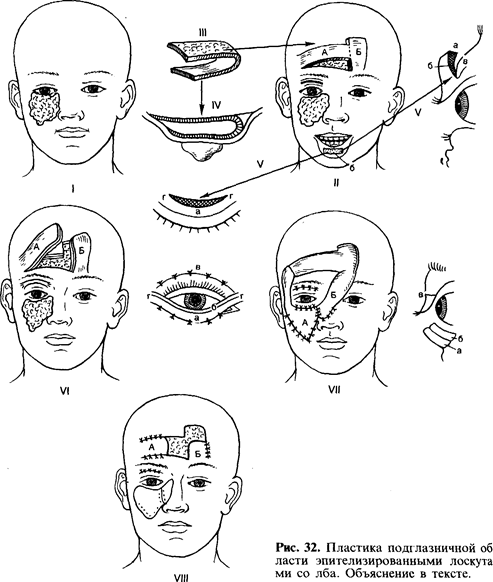

Основное преимущество использования близлежащих областей в качестве донорских зон-идентичность тканей по цвету и структуре. Метод применения дублированных лоскута со лба и лоскута верхнего века (П.З. Аржапцев) позволяет одномоментно устранить дефект нижнего века, подглазничной и щечной областей.

Операцию проводят в два этапа: с целью создания внутренней эпителиальной выстилки на лбу-свободным кожным трансплантатом, на веке слизистой оболочкой с интервалом в 10-12 дней. Особенность операции заключается в том, что у больных нижнее веко одномоментно восстанавливается с устранением дефекта подглазничной области, щеки и боковой стенки носа.

Методика операции (рис. 32). На наружной поверхности бедра с помощью дерматома берут кожный лоскут в соответствии с размерами выкроенной на лбу кожной ленты размером 5 х 10 см и сохранением двух питающих ножек А и Б (позиция II). Взятую с бедра кожу складывают вдвое (позиция III) и помещают на рану так, чтобы закрыть апоневроз черепа и раневую поверхность кожной ленты. Затем выкраивают лоскут со слизистой оболочки нижней губы или щеки (позиция IV) шириной 1 см в соответствии с длиной века, переносят и погружают в кожный карман верхнего века. Для этого предварительно на верхнем веке осторожно делают разрез кожи на всю его длину, не повреждая мышечного слоя. Отпрепарированную кожу верхнего края раны погружают на дно «кармана» и фиксируют чрескожными матрацными швами. Образуется ниша. раневую

поверхность ее закрывают аутотрансплантатом слизистой оболочки, выкроенным с нижней губы (позиция V, а, б, в, г). Слизистую оболочку фиксируют погружными швами к дну «кармана», а- сверху ее соединяют с кожей верхнего века. Концы нити прикрепляют к надбровной области.

В образованный слизисто-кожный карман вводят слабый антисептический или индифферентный раствор для увлажнения слизистой оболочки. Через 10-12 дней после приживления аутослизистой оболочки дублированного лоскута выполняют второй этап операции. Удаляют опухоль, а образовавшийся дефект тканей нижнего века устраняют с помощью кожно-слизистого лоскута верхнего века (позиции VI, а, б, в, г- VII, а, б, в).

Кожным дублированным лоскутом лба устраняют дефект подглазничной области и боковой поверхности носа. В результате использования сли-зисто-кожных лоскутов создается нижнее веко.

Использование тканей лица и шеи для пластики в большинстве случаев ограничено значительными размерами дефекта, наличием рубцов, лучевой дистрофией кожи. Круглый стебель продолжает сохранять свою актуальность как источник пластического материала, привнесенного из отдаленных от лица участков человеческого тела. Ф.М. Хитров (1954, 1984) широко использовал ткани филатовского стебля для замещения обширных дефектов лица любой этиологии, подробно описав методики операций в зависимости от характера дефекта.

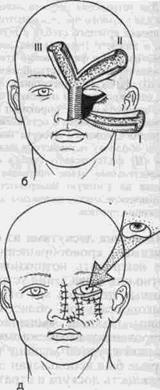

Иллюстрацией использования тканей филатовского стебля для устранения сквозного дефекта средней зоны лица является следующий клинический случай.

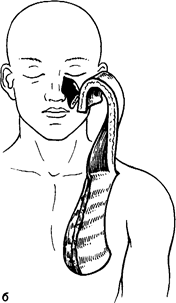

Больной Щ. со сквозным дефектом после огнестрельного ранения (рис. 33). Для устранения дефекта левой щеки и нижнего века и одновременного формирования ложа для глазного протеза заготовлен филатовский стебель, размеры ленты 9х18 см. После тренировки круглого стебля и перемещения его через левую руку в область верхнего (корень носа) и нижнего (щека) краев дефекта и восстановления кровоснабжения его ножек путем пережатия до 3 ч филатовский стебель рассечен посередине. Образовалось две части: верхняя и нижняя (I). Верхняя часть обезжирена и рассечена по длине, где созданы два кожных лоскута (II и III). Затем в соответствии с планом операции произведен разрез кожи по средней линии носа, отсепарованы на широком основании ткани и отвернуты в дефект. Кожный лоскут (II) после поворота на 180° опрокинут в дефект щеки. Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи отсечена от кожи щеки и оставшейся части нижнего века. Погружные швы наложены на ткани отвернутого кожного лоскута носа, на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи, слизистую оболочку оставшегося нижнего века и конъюнктивы и опрокинутого кожей в дефект части (II) филатовского стебля с наложением швов строго по средней линии носа. На заключительном этапе операции распластанная нижняя ножка (I) филатовского стебля уложена на раневую поверхность, оставшаяся часть нижнего века помешена на свое анатомическое место, наложены накожные швы. Формирование нижнего века производилось на глазном протезе.

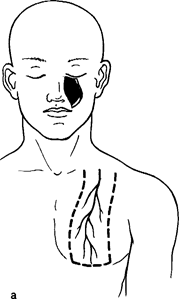

Пластика лоскутами из отдаленных тканей. Использование тканей с независимым кровообращением из отдаленных от дефекта областей позволяет исключить возникновение вторичных деформаций лица и одномо-ментно или в два этапа устранить дефект любой этиологии. При замещении сквозных дефектов мы отдаем предпочтение кожно-мышечным лоскутам:

торакодорсальной области и лоскуту с включением большой грудной мышцы. Наличие мышечного слоя придает высокую устойчивость к ин-фицированию, неизбежному при сквозных дефектах. Лоскут с включением большой грудной мышцы кровоснабжается грудоакромиальной артерией. Впервые был использован для пластики Л. Нуе§1оп и ]. МсСопок1е в 1968 г. Надежность лоскута и стратегическая локализация определили его широкое применение для замещения дефектов в области головы и шеи. Лоскут с включением большой грудной мышцы можно использовать у пациентов, соматическое состояние которых не позволяет провести микрохирургический перенос торакодорсального лоскута. Способ создания внутренней выстилки дефекта зависит от характера и состояния окружающих тканей. При больших размерах дефектов и значительной их глубине предпочтение отдают использованию тканей лоскута. Многослойная выстилка более надежна, приживление ее гарантировано в условиях облученных окружающих дефект тканей. Кроме того, дублированные ткани лоскута позволяют создать контуры верхней челюсти и скуловой кости при их от-

| Рис. 33. Сквозной дефект левой щеки и нижнего века после огнестрельного ранения у больного Щ. Устранение дефекта, формирование ложа для глазного протеза с помощью филатовско-го стебля. а-подшивание круглого стебля к краям обширного дефекта средней зоны лица; б-рассечение стебля пополам; в-формирование внутренней выстилки и носа: г-формирование подглазничной области; д-создание ложа для протеза. |

|

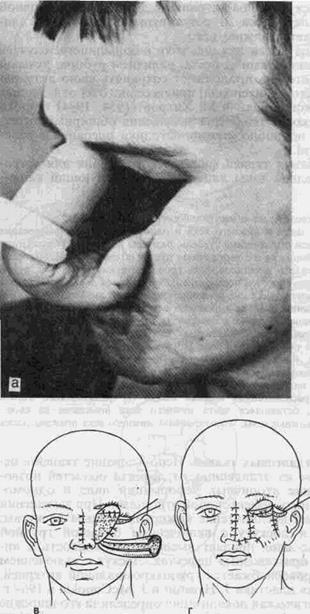

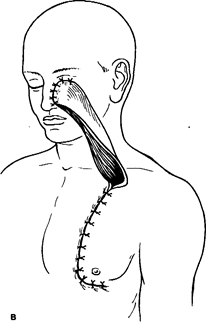

сутствии. Нами был предложен метод одномоментного устранения сквозных дефектов средней зоны лица лоскутом с включением большой грудной мышцы на питающей ножке (В. И. Малаховская).

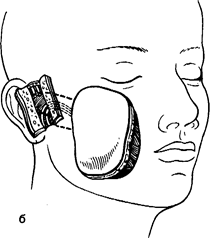

Методика операции (рис. 34). Проводят разрез, окаймляющий дефект с мобилизацией его краев. От нижнего края дефекта формируют туннель по боковой поверхности шеи до ключицы. Туннель создают путем отсепаровки кожи шириной 5-6 см, с целью облегчения этого этапа на боковой поверхности шеи делают дополнительный разрез. Далее па перед-

|

|

|

|

Рис. 34. Замещение дефекта большим грудным лоскутом на ножке.

а-схема дефекта и проекции лоскута; б-лоскут поднят, подготовлен к подшиванию; в-под-шивание лоскута к дефекту; г-отсечение питающей ножки.

-1164

ней поверхности грудной клетки наносят контуры лоскута соответственно! удвоенной длине дефекта. Лоскут выкраивают на расстоянии, равном! расстоянию от ключицы до нижнего края дефекта. После этого проводят вертикальный разрез от ключицы до верхней границе лоскута, рассекая кожу и подкожную жировую клетчатку до фасции, покрывающей большую грудную мышцу. Ткани широко мобилизуют, обнажая переднюю поверхность мышцы. Вертикальный разрез проходит на 3 см медиальное соска, внизу его переводят в горизонтальный, очерчивая кожную площадку лоскута. В нижних отделах рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку и переднюю пластинку влагалища прямой мышцы живота и препаровку производят под ней, а в верхних отделах лоскут выделяют под большой грудной мышцей. Тупым и острым путем отслаивают мышцу от ребер и от малой грудной мышцы под контролем сосудистого пучка, который проходит на внутренней поверхности мышцы. Пересекают горизонтальные мышечные пучки по бокам кожно-жировой площадки, которая остается связанной с мышцей лишь в верхнем отделе. Участок мышцы, прикрепленный к кожному лоскуту, иссекают вдоль сосудистого пучка вплоть до ключицы шириной 3 см. Выкроенный таким образом лоскут представляет собой узкую мышечную ножку с кожно-жировой площадкой на конце. После пересечения верхних горизонтальных пучков большой грудной мышцы лоскут проводят в туннеле к дефекту. Оставшиеся на грудной клетке мышечные фрагменты ушивают обвивным швом. После мобилизации краев рану ушивают, оставляя активный дренаж.

Кожно-фасциальную площадку лоскута укладывают так, чтобы верхняя часть лоскута была направлена кожей в сторону полости рта, и накладывают швы между внутренними краями дефекта и лоскутом в нижних и боковых отделах, создавая, таким образом, внутреннюю выстилку.

Затем подшивают свободный край лоскута к наружным краям дефекта в нижнебоковых отделах. После этого деэпидемизируют участок кожи лоскута в области перегиба соответственно верхним краем дефекта и подшивают вначале его внутреннюю выстилку, затем наружную поверхность.

У лиц гиперстенической конституции ножку лоскута проводят над кожей шеи, таким образом сокращая ее длину.

Аутотрансплантация торакодорсального лоскута имеет ряд преимуществ перед пластикой лоскутом с включением большой грудной мышцы:

1) возможность формирования лоскутов больших размеров, соответственно всей площади широчайшей мышцы спины;

2) расположение донорской зоны в косметически малозначимой области;

3) отсутствие роста волос;

4) возможность одномоментного устранения дефекта.

Однако проведение микрохирургической операции возможно только при наличии интактных реципиентных сосудов и хорошего соматического состояния пациентов (рис. 35).

Методика операции. На первом этапе под общей анестезией производят разрез, окаймляющий дефект, и мобилизуют его края. В поднижне-челюстной области на стороне дефекта производят -разрез длиной 5 см, рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, подкожную мышцу шеи. Выделяют лицевые сосуды. Между нижним краем дефекта и раной в под-нижнечелюстной области формируют подкожный туннель путем отсепа-ровки кожи для проведения сосудистой ножки шириной 3-4 см.

Второй этап следующий. В положении больного лежа на боку с поднятой и фиксированной верхней конечностью под углом 90° на коже подмышечной области отмечают проекцию сосудисто-нервного пучка до

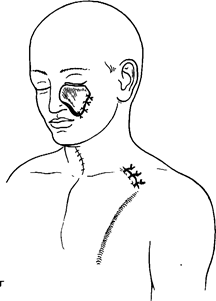

Рис. 35. Дефект глазницы, боковой поверхности носа, подглазничной области

и щеки.

а-внешний вид больного до лечения; б-после операции.

ориентировочного места его вхождения в мышцу. На этом уровне наносят контуры лоскута соответственно форме и размерам дефекта. При создании внутренней выстилки тканями лоскута контуры его удлиняют на величину дефекта. Контуры лоскута наносят таким образом, чтобы край лоскута располагался в проекции переднего края широчайшей мышцы спины. Далее проводят разрез от подмышечной области по намеченному контуру до нижней границы лоскута. Рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, выделяют передний край широчайшей мышцы спины. Выделяют сосудисто-нервный пучок лоскута на всем протяжении до вхождения его в мышцу. После этого острым и тупым путем отделяют широчайшую мышцу спины от подлежащих тканей и завершают выкраивание лоскута, рассекая кожу, подкожную жировую клетчатку и мышцу по намеченным контурам. При этом верхняя горизонтальная граница лоскута проходит над уровнем вхождения в мышцу сосудистого пучка. Отсекают сосудистую ножку лоскута. Центральные концы сосудов лигируют прошиванием. Рану ушивают после широкой мобилизации ее краев.

На третьем этапе лоскут укладывают на дефект так, чтобы место вхождения сосудистой ножки в лоскут соответствовало нижней границе дефекта. Кожную поверхность этих отделов лоскута обращают в сторону дефекта для создания внутренней выстилки и фиксируют к краям дефекта несколькими швами-держалками. Сосудистую ножку лоскута проводят

через туннель в рану в поднижнечелюстной области к реципиентным сосудам. Под операционным увеличением нитью 8/0-10/0 накладываю! швы между сосудами лоскута и лицевыми сосудами конец в конец. Посл< восстановления кровотока фиксируют лоскут швами к внутренним краяк дефекта, деэпидермизируют в месте перегиба и завершают фиксацию егс к наружным краям.

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что пластически хирургия располагает большим количеством методов устранения дефектов от использования местных тканей до свободного их переноса из отдаленны? областей с последующей реваскуляризацией.

Ведущими в выборе метода операции являются клиническая харак теристика дефекта, правильная оценка состояния пациента; с другой сто роны, использование различных методов пластики при устранении одно типных дефектов приводит к хорошим результатам при правильном вы полнении их. Кроме того, выполнение различных корригирующих операцш с целью достижения оптимального результата в большинстве случае] неизбежно.

9.2. УСТРАНЕНИЕ НЕСКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ

Как уже было отмечено, несквозные дефекты могут быть результато\ отсутствия или повреждения покровных тканей и опорных костных струк тур.

Выбор метода пластики при устранении дефектов покровных ткане! зависит от их размеров, глубины, локализации. Для закрытия дефекте) после иссечения опухолей кожи и рубцов применяют свободные кожньи трансплантаты, ротационные и транспозиционные лоскуты, выкроенньи в соседних областях, различные варианты 2- и У-пластики (они подробю описаны в учебниках и руководствах).

Однако местными тканями сложно закрыть обширные дефекты лица Можно выкроить свободный кожный трансплантат любых размеров, необ ходимый для пластики лица, однако он эстетически приемлем только пр1 устранении дефектов кожи без повреждения подлежащих тканей. Поэтом;

при устранении дефектов больших размеров, занимающих одну и боле анатомических областей, включающих подкожную жировую клетчатк:

и мышцы, единственным источником пластического материала являются ткани из отдаленных областей. Не останавливаясь на методах пластик! филатовским стеблем, мы хотим подчеркнуть преимущества использовани;

свободного переноса артериализированных тканей:

1) возможность одномоментного переноса необходимого количеств, пластического материала;

2) независимость приживления от трофики окружающих тканей;

3) отсутствие дополнительных повреждений на лице.

Выбор лоскута определяется характеристиками дефекта и состояние» реципиентных сосудов. Более подходящими для устранения дефектов по кровных тканей лица являются кожно-фасциальные лоскуты: лопаточный предплечья, височный (у мужчин), паховый.

Пластика лопаточным лоскутом. Преимуществом лопаточного лоскут:

перед другими являются небольшая толщина (до 2 см) и расположени донорской области в косметически малозначимом месте.

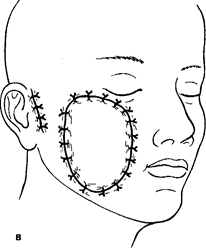

Методика операции (рис. 36). На первом этапе производят форми рование дефекта, заключающееся в иссечении опухоли или рубцово-изме

|

|

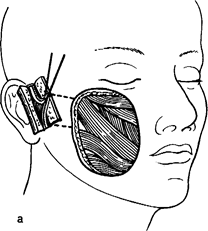

Рис. 36. Аутотрансплантация параскапулярного лоскута.

а- дефект на щеке. Выделены височные сосуды; б- анастомозы лоскута с височными сосудами;

в- швы на раны.

ненных тканей. Далее проводят разрез в проекции хода реципиентных сосудов. Для выделения височных сосудов разрез начинают от уровня козелка уха и продлевают кверху в височную область длиной 4- 5 см. При выделении лицевых сосудов разрез производят в поднижнечелюстной области. Выделяют реципиентные сосуды и берут на держалку. Между двумя ранами формируют подкожный туннель для проведения сосудистой ножки.

На втором этапе в положении больного лежа на боку с поднятой и фиксированной верхней конечностью под углом 120° намечают контуры лоскута в лопаточной области. Далее проводят горизонтальный разрез от уровня трехгранного отверстия до латерального края лопатки. Рассекают

кожу, подкожную жировую клетчатку, поверхностную пластинку фасции, выделяя артерию, огибающую лопатку, и две сопровождающие вены. По намеченному контуру лоскута рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку и поверхностную пластинку фасции спины. Лоскут отделяют от подлежащих тканей, начиная с периферии, при этом фасцию фиксируют к подкожной жировой клетчатке швами из кетгута во избежание ее смещения. После подъема лоскута отсекают сосудистую ножку, лигируя центральный ее конец прошиванием.

Рану на спине ушивают послойно после широкой мобилизации ее краев,

На третьем этапе переносят лоскут на дефект и фиксируют к краям двумя швами-держалками. Сосудистую ножку проводят через туннель к реципиентным сосудам. Между сосудами лоскута и реципиентными сосудами накладывают анастомозы под операционным увеличением. После восстановления кровотока лоскут фиксируют к краям дефекта. Рану над анастомозами ушивают.

Пересадка волосяного покрова. Волосистая часть головы височной и теменной областей, кровоснабжаемая поверхностными височными сосудами, является донорской зоной при замещении дефектов щечной, около-ушно-жевательной областей, верхней губы. Перенос волосистого участка тканей на сосудистой ножке известен как способ Лексера, с последующим отсечением питающей ножки через 4 нед.

Перенос свободного лоскута с последующей реваскуляризацией его позволяет выполнить пластику в один этап (рис. 37).

Пластика торакодорсальным лоскутом. Использование кожно-мышеч-ного лоскута торакодорсальной области возможно для замещения несквозных дефектов:

1) при значительной их глубине;

2) при необходимости восстановления утраченной мускулатуры лица;

3) при невозможности использования других видов лоскутов.

2015-10-16

2015-10-16 1313

1313