Сукцессией называется процесс поэтапного развития экосистемы на месте, лишенном живого покрова, или ее восстановления после разрушения. Если исходить из определения экосистемы как множества популяций видов разных трофических групп, то сукцессия — это процесс формирования или восстановления потоков поколений в популяциях всех видов экосистемы.

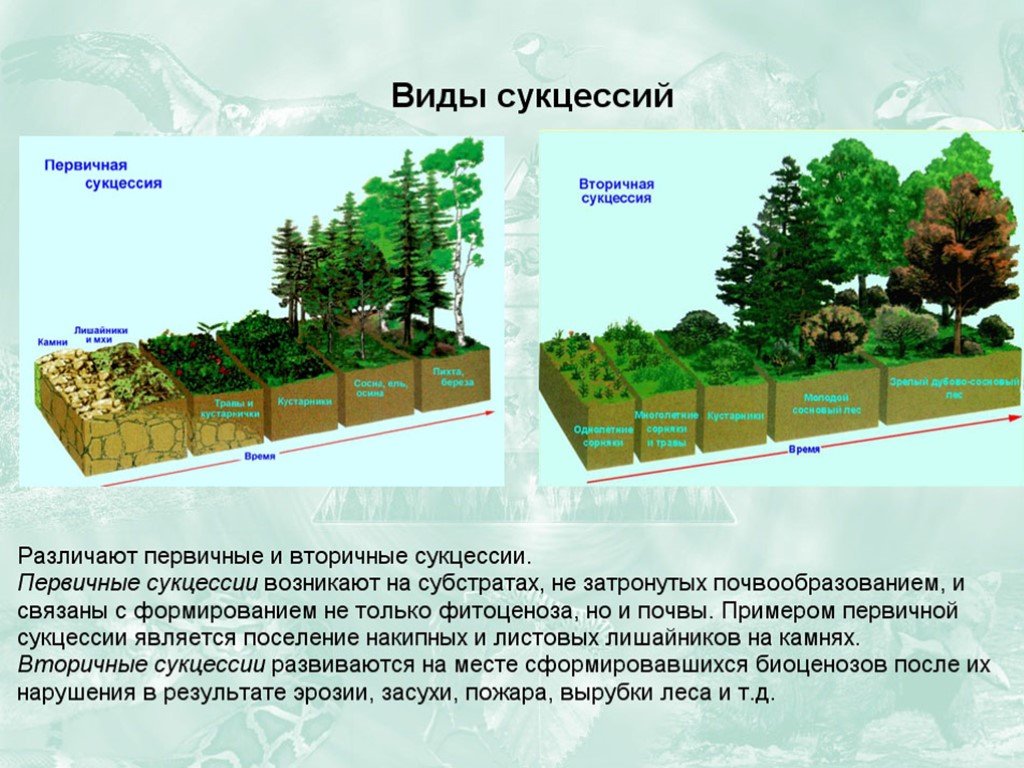

В ходе и в результате сукцессий тем или иным образом меняются видовой состав (иногда полностью), пространственная структура, показатели круговорота веществ, почвы и другие параметры экосистемы. Последняя стадия этого процесса, когда экосистема достигает стационарного состояния, в котором она может существовать неограниченно долгое время, если ее не нарушают внешние воздействия, называется климаксом. Микро- и мезонарушения — нормальные явления в климаксовых экосистемах, они поддерживают их пространственную неоднородность и видовое разнообразие. Сукцессии могут быть вызваны разными причинами. Одна группа причин — внешние по отношению к экосистеме факторы (природные и антропогенные), косвенным образом влияющие на нее, например изменения климата или динамики поступления неорганических веществ извне. Другая группа — прямые внешние воздействия на экосистему: выкашивание травы, пожары, рубка леса (вплоть до полного уничтожения экосистемы).

|

|

|

Процесс восстановления экосистемы под действием ее внутренних механизмов называют восстановительной сукцессией. Считается, что через определенное время и при отсутствии повторных нарушений лесная экосистема может восстановиться до равновесного состояния (климакса), в поддержании которого участвуют микро- и мезонарушения. Полный цикл развития лесной экосистемы занимает сотни лет, лес может непрерывно существовать на одном месте в течение тысячелетий. За это время происходят существенные изменения в условиях окружающей среды: меняются местный климат, набор присутствующих видов, частота и соотношение между отдельными видами воздействий (нарушений). Кроме того, на Земле теперь довольно сложно найти достаточно крупные участки дикой природы, которые не испытывали бы прямого или косвенного воздействия человека(атмосферное загрязнение, катастрофические пожары, уничтожение крупных животных и т. д.). Колебания условий окружающей среды и внешние нарушения непрерывно изменяют ход восстановления лесной экосистемы, делая практически недостижимым полноценное климаксовое состояние. Поэтому на практике говорят о квазиклимаксе — состоянии лесной экосистемы, близком к равновесному. Чем более существенное внешнее воздействие оказано на экосистему, тем больше времени требуется на ее восстановление. Например, однократная зимняя выборочная рубка в разновозрастном таежном ельнике с сохранением напочвенного покрова, подроста, подлеска, части старовозрастных деревьев и определенного количества мертвой древесины приведет к тому, что за несколько десятилетий и древесный ярус, и биоразнообразие данного участка леса полностью восстановятся. Противоположный пример: полное восстановление лесной экосистемы после катастрофического пожара требует обычно нескольких столетий, особенно если гарь зарастает растительностью, препятствующей возобновлению древесных пород. В этом случае гарь лишь медленно зарастает с краев — там, где соседствующий полог леса создает условия для возобновления деревьев. На таких гарях для естественного (без создания лесных культур) восстановления лесной растительности требуется очень длительное время.

|

|

|

Важно помнить, что деревья — долгоживущие организмы. Поэтому сукцессионные процессы в лесных экосистемах трудно наблюдать непосредственно иногда даже в течение нескольких лет или десятилетий. Их наличие можно установить по косвенным признакам. Так, можно определить, что древостой меняется, сравнив состав верхних и нижних ярусов леса на определенной площади. Если их состав заметно различается, значит, со временем в верхнем ярусе произойдут изменения. Те породы, которые представлены только в верхнем ярусе или недостаточно представлены в нижнем ярусе (т. е. их возобновление не происходит или происходит неудовлетворительно), либо совсем исчезнут, либо их участие в лесу сильно сократится. Например, в осинниках, образовавшихся в результате пожаров, возобновление осины почти не происходит, зато активно возобновляются другие породы, чаще всего ель, и постепенно осинник превращается в ельник.

Еще одну возможность наблюдать сукцессию в лесах дает сравнение участков, на которых представлены разные ее стадии. Обычно в природном лесном массиве достаточно большой площади можно найти примеры почти всех стадий сукцессии. Только на основе понимания сукцессионных процессов возможна организация ведения такого лесного хозяйства, при котором имитируется естественная лесная динамика. Динамика биомассы и продуктивности в ходе сукцессий.

В ходе лесной сукцессии изменяются запасы биомассы и продуктивность экосистемы. Динамика этих изменений зависит от вида нарушения, типа экосистемы и других условий. В ходе вторичных сукцессий, т. е. при восстановлении экосистем после нарушений, наземная биомасса сначала достигает некоего максимального значения, которое затем снижается до равновесного значения, характерного для абсолютно разновозрастного леса (иногда через затухающие колебания). Снижение биомассы после пика связано с более или менее одновременным массовым отмиранием деревьев первого поколения. В то же время накопление биомассы молодыми деревьями в окнах возобновления не способном гновенно компенсировать снижение биомассы из-за отмирания старых деревьев.

Максимальные темпы увеличения биомассы характерны для молодых деревьев. В этот период деревья направляют основную часть своих ресурсов на рост в высоту. Наиболее крупные деревья оказываются победителями в конкурентной борьбе за ресурсы с соседними деревьями. Развитие проигравших деревьев подавляется вследствие нехватки ресурсов. Победители (доминанты, «спелые» деревья)продолжают развиваться, направляя основные ресурсы на выполнение репродуктивных функций и значительно меньшие — на увеличение биомассы.

Изъяв с помощью выборочной рубки деревьев часть биомассы в момент, когда темпы ее увеличения (прирост) заметно замедляются, можно резко снизить конкуренцию среди оставшихся деревьев. В результате часть из них (будущие доминанты)снова начнет быстро расти в высоту, и за короткое время восстановятся дорубочные запасы древесины. Тем самым удается искусственно удлинить период быстрого увеличения запасов биомассы. Повторив эту операцию несколько раз за один оборот сплошной вырубки, мы можем получить с единицы площади существенно больше древесины(в том числе в 2–3 раза больше высококачественных сортиментов), чем если бы использовали метод сплошной.

|

|

|

С экономической точки зрения важно не просто заготовить на данном лесном участке максимальный объем древесины за определенный период времени, а сделать это так, чтобы получить максимальный доход. Поэтому частота проведения выборочных рубок (рубок ухода) подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальный выход высококачественных сортиментов большого диаметра. Этот подход лежит в основе интенсивной («скандинавской»)модели лесного хозяйства.

2020-06-29

2020-06-29 1258

1258