Сл.№11

С усилением экономического и военного потенциала рабовладельческих государств увеличивался размах войн, усложнялись формыи способы их ведения, накапливался боевой опыт, развивалось военное искусство. По-видимому, в начале этот пробыл стихийным, эмпирическим, но по мере накопления опыт ведения начали передаваться, записываться в различные источники, сохранившиеся и до наших дней в виде истории той или войны и стратегом (военных хитростей), в ней примененных, Таким образом, первым специальным предметом, которому обучались полководцы, являлась военная история: затем из нее вычленялись стратегия и тактика, которые были посвящены развитию двух составных частей военного искусства — стратегии и тактики. Самые ранние упоминания об этих понятиях можно и в трудах греческого историка и полководца Ксенофонта вв. до н.э.).

Стратегия, являясь составной частью военного искусства, занимала главенствующее положение по отношению к тактике. Ее функциями были:

-подготовка страны и Вооруженных Сил к войне:

-определение главного (основного) противника,

-выбор места и времени сражения;

-подготовка театра военных действий,

-организация взаимодействия сухопутных войск с флотом, всестороннего их обеспечения,

-управления ими как при подготовке к сражению, так и в ходе его. Осуществлялось стратегическое руководство либо самим монархом (царем, фараоном), либо полководцем им назначенным, которому передавалась вся полнота военной власти или часть ее: иногда стратегическое руководство осуществляло и выборное лицо.

С ростом производства, населения, численности армий, с совершенствованием средств вооруженной борьбы и накоплением боевого опыта функции стратегии расширялись, а решаемые задачи усложнялись. Вместо кратковременных набегов на близлежащие земли начали совершаться дальние походы. В целях покорения других стран и народов велись длительные войны, порой одновременно с несколькими противниками. И в походах, и в войнах контакт с противником не был постоянный; в зависимости от масштабов боевых действий и характера выполняемых в ходе них задач стали различать несколько форм боевых действий: удар, бой и сражение.

Удар — это кратковременное мощное поражение противника, как правило, подвижными силами (удар конницы).

Бой — постоянно усложнявшаяся форма, которая свелась к согласованным по цели, месту и времени ударам и маневру подразделений тактического уровня в целях уничтожения противника или выполнения других тактических задач в ограниченном районе в течение короткого времени.

Сражение — совокупность наиболее важных боев и ударов объединенных общим замыслом, проводимых определенными группировками войск и направленных на решение одной важнейшей задачи. До появления в военном искусстве понятия «операция» сражение являлось основной и самой сложной формой боевых действий.

Следует иметь в виду, что в рассматриваемое время исход самых длительных войн порой зависел от результатов одного сражения. Так, Александр Македонский в течение двух лет совершал свой поход в западной части Азии, но лишь разбив войско персидского царя Дария в сражении при Гавгамелах-Арбелах стал ее владыкой, хотя поход продолжался еще 8 лет.

Таким образом, значение стратегии возрастало. Уже тогда важно было заключить выгодный союз; все знать о действиям противника, уметь ввести его в заблуждение относительно свои намерений, заставить врага сделать неверный шаг; использовать с выгодой для себя особенности театра военных действий и складывающиеся условия; заблаговременно создать запасы продовольствия и фуража, выгодно и надежно их складировать.

В то время сложились и применялись следующие виды стратегических действий: наступление, оборона, отход, преследование, партизанская борьба, разгром противника. Как уже отмечалось, успех достигался, как правило, в одном генеральном сражении. Походы предпринимались главным образом в летнее время, чтобы с максимальной эффективностью использовать климатические и хозяйственно-экономические факторы (проще обеспечить отдых, форсирование рек, кормление армии, так как собирается урожай). Положения стратегии оказывали влияние на тактику, которая отражала сферы применения войск и была очень чувствительна к изменениям в средствах вооруженной борьбы. Развитие тактики сухопутных войск. Тактика сухопутных войск, являясь составной частью военного искусства, основными своими положениями исходила из стратегии. Она изучала и разрабатывала способы подготовки и проведения ударов; боев и сражений.

В древнем мире стычка с врагом представляла собой рукопашную схватку конных или пеших воинов, вооруженных холодным оружием. Первые бои и сражения проходили в виде фрон тальных столкновений смешанных масс пехоты и конницы. Четко выраженного боевого порядка не было; вооружение и снаряжение у воинов было разнотипным.

Однако уже начинали выделяться отряды наиболее сильных и хорошо вооруженных бойцов («бессмертные» у персидских царей), отряды боевых колесниц. Они были способны нанести рассекающий удар войску противника. С выделением конницы в отдельный род войск, усилением других мобильных частей сухопутного войска (появились боевые слоны, верблюды) полководцы стали заботить фланги боевых порядков, так как возникли сложности для осуществления обхода, охвата и развитием производительных сил, ростом культуры производства в древней Греции, что сказалось на качестве холодного оружия и увеличении его количества в войсках, естественно, и с повышением уровня боевой выучки воинов, появился и четко повышенный боевой порядок.

Тяжеловооруженные пехотинцы — гоплиты — стали создавать плотные и глубокие построения, растянутые по фронту —фаланги; 5-10 тыс. бойцов перед боем выстраивались в 6-12 шеренг. Передняя шеренга, сомкнув большие шиты и выставив копья, прикрывала всю фалангу. Вторая и третья шеренги тоже выставляли свои копья перед щитами первой шеренги. Прорвать такой строй было почти невозможно. В то же время сама фаланга наносила сильнейшие удары в короткой атаке. Соблюдая равнение в рядах, шеренгах и обеспечивая тем самым монолитность строя, воины начинали движение с медленного шага, потом переходили на бег и копьями опрокидывали противника.

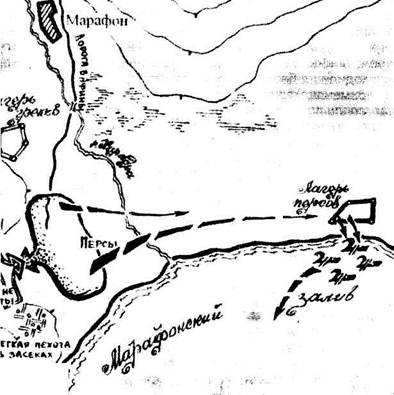

Применяя фронтальный удар фаланги тяжеловооруженных гоплитов, греки начали одерживать одну победу за другой особенно над армиями азиатских народов, не знавших строя. Порою обращались в бегство при встрече с фалангой численно превосходившие ее войска. Так, в 490 г. до н.э. 10 тыс. греков одержали победу над двадцатитысячным войском персов, высадившихся на побережье Греции неподалеку от Афин у селения Марафон. Причем греки потеряли убитыми лишь 192 человека, персы 6400.

Однако фаланга имела и существенные недостатки - уязвимые фланги, малоподвижность, неспособность к действию на пересеченной местности и решительному преследованию неприятеля. Все это проявилось в том же сражении при Марафоне: потерпев поражение, персы совершили посадку на корабли, и вышли в море, пока фаланга была занята перестроением; ведь в начале сражения афинский полководец Мильтиад построил ее в узкой долине между горами, которые и скрывали фланги построения гоплитов.

Заботясь о флангах, Мильтиад сделал построение на них более глубоким, а на склонах гор, закрывавших фланги, повалил деревья и в образовавшихся засеках спряталась легковооруженная пехота. После того, как персы побежали и фаланга вышла из долины на побережье, нужно было увеличить ее фронт, уменьшив число рядов; этим и воспользовались персы (рис. 4).

Александр Македонский на просторах Азии обеспечивал фланги и тыл своей фаланги по-другому. У Гавгамел его армия, насчитывавшая 33 тыс. пехоты и 7 тыс. конницы, была встрече на 80-тысячной персидской армией с 200 боевыми колесницами и 15 боевыми слонами. Все это грозило рассекающими ударами, охватами и обходами. В этом случае полководец прикрыл фланги конницей и в тылу гоплитов поставил малую фалангу, отражавшую удары и с тыла и с флангов. Против боевых колесниц были сосредоточены лучники, раздражавшие лошадей множеством стрел. Сл. №12

2014-02-17

2014-02-17 1520

1520