Варианты функционального состояния возбудимой структуры

| ДО | ПОСЛЕ | |||

| д е й с т в и я п о в р е ж д а ю щ е г о ф а к т о р а | ||||

| А | В | С | D | Е |

| покой | деятельное состояние | парабиоз | наркоз, торможение | смерть |

| (состояние возбуждения) | (состояние, пограничное со смертью) |

функций возможно лишь частично, либо невозможно совсем. Патологическая доминанта, также как патологический рефлекс и патологический парабиоз, играет важную роль не только в утяжеления развития, но и затягивании тех или иных заболеваний, патологических состояний, процессов, следовых реакций, а также в их возобновлении (рецидиве).

Патологическая доминанта обычно реализуется на межклеточном уровне. Она обычно приводит к недостаточности сопряженного торможения, а значит - к развитию нарушений физиологических систем, снижению и даже выпадению тех или иных функций ЦНС. Патологическая доминанта нарушает интегративную и адаптивную деятельность нервной системы.

Различают несколько видов патологической доминанты: двигательную (моторную), сенсорную (болевую), пищевую, половую и др.

Проявлением двигательной патологической доминанты является мышечное дрожание (оно повышается при вдохе, при увеличении произвольных движений). Проявлением болевой патологической доминанты может служить каузалгия (жгучая боль), возникающая при повреждении периферического нерва и приводящая к развитию очага застойного возбуждения в различных отделах ЦНС (проявляющаяся, например, в виде болей в конечности в зоне иннервации поврежденного нерва). Другим проявлением сенсорной патологической доминанты является истериозис нервных центров. Под ним понимают также состояние нервного центра, которое возникает при сильном или длительном раздражении чувствительного нерва и которое сопровождается торможением соответствующих нейронов рефлекторной дуги и повышением возбудимости других рефлекторных дуг. В результате этого даже незначительное раздражение другого чувствительного нерва дает реакцию.

Генератор патологически усиленного возбуждения в цнс (гпув). В условиях патологии в различных отделах ЦНС может возникать комплекс нейронов, генерирующих чрезмерный и обычно неконтролируемый поток нервных импульсов. Формирование ГПУВ реализуется эндогенными механизмами на межнейрональном уровне, обычно при недостаточности тормозных механизмов популяции нейронов данного генератора. ГПУВ может вызывать различные нейропатологические синдромы и нервнопсихические заболевания.

Патологическая детерминанта (ПД). Это определённое образование ЦНС, которое становится гиперактивным в результате возникновения ГПУВ и которое индуцирует формирование патологической системы и имеет для организма отрицательное биологическое значение.

Можно утверждать, что ПД является формирующим ключевым звеном патологической системы.

ПД реализуется на системном уровне, активизируется разнообразными как специфическими (зрительными), так и неспецифическими (вызывающими расстройства вегетатики и психики) стимулами. ПД приводит к возникновению нарушений реципрокных взаимоотношений между нейронами центра и нервными центрами, например, ответственными за регуляцию мышц -антагонистов (сгибателей - разгибателей).

На фоне первичной детерминанты могут возникать вторичные детерминанты либо в той же патологической системе, либо в других физиологических системах. Вторичные ПД усиливают имеющиеся, либо формируют новые патологические системы в ЦНС. ПД является наиболее резистентным звеном патологической системы.

ПД определяют ведущие патогенетические сдвиги в организме.

Проявлением ПД является возникновение наиболее мощного очага возбуждения при наличии, например, целого комплекса очагов эпилептической активности.

Патологическая система. Это возникшая под влиянием образовавшейся патологической детерминанты, вызванной разнообразными интенсивными и/или длительно действующими патогенными факторами и неблагоприятными условиями, новая интеграция (патодинамическая организация) нейронов ЦНС. В одних условиях она возникает в результате гиперактивности и выхода из-под регуляторного (тормозного) контроля физиологической системы. В других случаях она образуется путем объединения неповреждённых и повреждённых нейронов ЦНС в новую, не существовавшую ранее, структурно-функциональную нервную организацию. Данная система имеет дизадаптивное или прямое патологическое значение для целостного организма или его жизнено важных составных частей. Патологическая система может функционировать в течение неопределенного долгого времени (пока сохраняется патологическая детерминанта).

Функционально патологические системы приводят либо к чрезмерному усилению, либо подавлению функции того отдела ЦНС, который является конечным центральным звеном этой патологической системы.

Патологические системы всегда нарушают, как правило, подавляют деятельность физиологических систем.

При возникновении патологической системы обратные отрицательные связи либо неэффективны, либо слабо эффективны, а обратные положительные связи сохраняются и усиливаются. Патологические системы либо не корригируются, либо плохо корригируются как собственными внутрисистемными механизмами, так и с участием антисистем и интегративных механизмов ЦНС. Эти системы становятся резистентными к лечебным факторам, реализующимся через тормозные механизмы.

Примером деятельности патологической системы служит патологический чесательный рефлекс. Последний возникает в результате образования ГПУВ в спинномозговом аппарате чесательного рефлекса, который становится патологической детерминантой. Расчесывания провоцируются и усиливаются под влиянием различных раздражителей и приводят к раздиранию собственных тканей. Таким образом, возникает патологическое состояние, имеющее биологически отрицательное и абсолютно патогенное значение.

Другим примером может служить возникновение ГПУВ в латеральном гипоталамусе экспериментального животного, приобретающего свойства патологической детерминанты. Итогом является булимия (бычий голод), животное бесперывно ест, желудок переполняется пищей, растет масса тела и т.д.

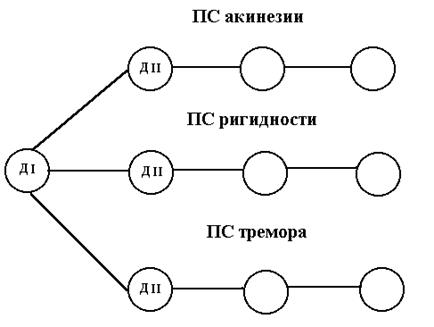

Патологические системы проявляются клинически в виде либо мономорфных, либо полиморфных синдромов. Примером мономорфного синдрома является гипертонус мышц спинального происхождения при местном столбняке.Примером полиморфного синдрома может быть паркинсонизм, при котором акинезия (брадикинезия), ригидность и тремор представляют собой простые синдромы. Каждый из этих синдромов имеет свою патологическую систему (рис. 38-2).

Рис. 38-2. Патологические системы при паркинсонизме

Патологическая система формирует и другие насильственные формы поведения, в том числе имеющие место при различных психоневрологических расстройствах.

Недостаточность антисистемы. Она может быть как генетически детерминированной, так и приобретённой в результате действия на организм различных по природе и интенсивности патогенных факторов. Недостаточность антисистемы способствует не только возникновению соответствующей формы патологии нервной системы и более тяжёлому её течению, но и формированию патологической системы. Например, при ослаблении разных отделов, уровней и звеньев антиноцицептивной системы (с участием как опиоидных, так и неопиоидных механизмов) резко активизируется ноцицептивная система, формирующая патологическую алгическую систему, приводящую к чрезмерной по силе и/или длительности боли и многообразным негативным реакциям организма на неё. При развитии недостаточности антиэпилептической системы (вызываемой повреждением хвостатых ядер, каузального ретикулярного ядра моста, дорсального ядра шва и др. антиэпилептических структур головного мозга) способствует ускорению и усилению приступов клонико-тонических судорог при действии на организм сильного звука или аппликации на мозг различных конвульсантов (коразола, стрихнина, солей тяжелых металлов и др.)

Патология нервной регуляции. Сопровождается разнообразными расстройствами деятельности различных уровней организации организма, возникающими из-за нарушений тех или иных центральных и/или периферических структур соматической и/или автономной нервной системы.

Патология нервной регуляции может проявляться в различных клинических формах.

Среди последних наиболее важными являются нарушения чувствительных и двигательных функций соматической нервной системы.

Р а с с т р о й с т в а ч у в с т в и т е л ь н ы х ф у н к ц и й могут быть связаны с нарушением структуры, метаболизма и функции рецепторов и афферентных нервных проводников в любом участке сенсорного пути (от нейронов спинномозгового узла до нейронов коры больших полушарий). Различают потерю (отсутствие) чувствительности - анестезию, снижение чувствительности - гипестезию, повышение чувствительности - гиперестезию, извращение чувствительности – парестезию. Нарушение чувствительности может быть общим, сочетанным и изолированным. Изменения чувствительности зависят не только от вида, интенсивности и характера афферентации по специфическим (например, по болевому, температурному и др.), но и неспецефическим путям (с вовлечением структур ретикулярной формации, главным образом, ствола мозга).

Р а с с т р о й с т в а д в и г а т е л ь н ы х ф у н к ц и й нервной системы возникают в результате нарушения деятельности различных звеньев пирамидной и экстрапирамидной систем, a- и g-мотонейронов спинного мозга, тормозных нейронов (клеток Реншоу) ЦНС, эфферентных двигательных волокон, концевой нервно-мышечной пластинки. Проявления двигательных расстройств, связанных с различными структурами и уровнями нервной системы, крайне многообразны:

миастения - мышечная слабость, утомляемость(расстройства пресинаптических мембран);

нейрогенные амиотрофии - различные виды мышечных атрофий (недоразвитие и дегенерация клеток передних рогов спинного мозга и двигательных ядер черепно-мозговых нервов, демиелинизация двигательных нервных волокон);

нейрогенные мышечные дистрофии - различные виды мышечных дистрофий (могут быть как наследственного генеза, так и сосудистого и мембранного происхождения);

вялый (периферический) паралич - отсутствие произвольных движений (повреждения последнего центрального эфферентного двигательного нейрона);

центральный паралич - отсутствие произвольных движений (повреждения двигательных эфферентных нейронов головного мозга) проявляются повышением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, появлением патологических рефлексов и исчезновением кожных рефлексов;

рефлекторный паралич - отсутствие произвольных движений (обусловлен тормозящим влиянием афферентного нейрона на вставочные и мотонейроны при сохранении иннервации органов с участием двигательных эфферентных путей);

децеребрационная ригидность - резкое повышение тонуса мышц-разгибателей (возникает после перерезки ствола мозга, нарушающей рубро-вестибулярный тракт);

астения (быстрая утомляемость при незначительной мышечной и умственной работе);

астазия - неспособность удерживать положение тела без поддержки;

атаксия -нарушение координации движений чаще возникает при патологии мозжечка);

атетоз - медленные червеобразные движения пальцев рук (возникает при патологии корково-подкорковых соматических образований нервной системы);

гипокинезия - понижение двигательной активности;

гиперкинезия - повышение двигательной активности;

миотонии - гетерогенные нервно-мышечные заболевания, сопровождающиеся нарушением сокращения и расслабления мышц; гипотония мышц - понижение тонуса мышц; гипертония - повышение тонуса мышц;

нарушение тонких дифференцировочных движений пальцами рук (возникает при патологии корковых структур, ответственных за локомоцию);

болезнь Паркинсона (повышение мышечного тонуса - ригидность; гипокинезия; дрожание – тремор головы, конечностей, особенно верхних, и даже туловища; замедлено как начало, так и окончание движения; амимическое выражение лица и др.) и т.д.

Кроме соматических нарушений большое клиническое значение имеют р а с с т р о й с т в а р а з л и ч н ы х с т р у к т у р а в т о н о м н о й н е р в н о й с и с т е м ы. Среди них наиболее важными являются нарушения функций высших автономных центров (коры головного мозга, особенно базальных поверхностей височных и лобных долей, медиальной поверхности височных долей, поясной извилины, гипоталамуса, полосатого тела и мозжечка), центров автономной нервной системы (среднего мозга, варолиевого моста, продолговатого мозга, а также грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга), низших автономных центров (ганглиев и микроганглиев), а также различных периферических пре- и постганглионарных симпатических, парасимпатических и метасимпатических волокон и рецепторов.

Основные заболевания, синдромы и симптомы, возникающие при поражении центральных (корковых, подкорковых, стволовых, спинно-мозговых) и периферических структур автономной нервной системы, характеризуются нарушением адаптации, резистентности, работоспособности, жизнедеятельности и продолжительности жизни организма. Они проявляются расстройствами деятельности разнообразных висцеральных, в том числе полых органов, в частности, активизацией или торможением работы сердца, кровеносных и лимфатических сосудов, пищеварительного тракта (секреции слюны, желудочного, панкреатического и кишечного сока, желчи печени; маторики желудка и кишок; дефекации), образования и выделение мочи, пота, слезы; температуры тела; зрачковых реакций и многое другое.

В частности, патология различных структур коры больших полушарий, нередко лежащая в основе различных видов неврозов, психопатий и психозов, сопровождается многоликими вегетативными нарушениями, характерными и для патологии других отделов ЦНС (подкорковых, таламических и гипоталамических структур).

Повреждения подкорковых структур (главным образом, ганглиев) сопровождаются разнообразными как двигательными, так и вегетативными расстройствами. В частности, для них характерны изменения пищеварения (особенно, моторики пищеварительного тракта), дыхания, потоотделения (особенно, его усиления), кровообращения (особенно, в виде артериальных гипертензий и др.) и т.д.

Нарушения таламуса помимо нарушения связей периферии с подкорковыми и корковыми образованиями головного мозга также сопровождаются различными изменениями деятельности сердечно-сосудистой системы, в том числе, артериальными гипертензиями, чувством жара и похолодания, изменением температуры кожи и др.

Патология гипоталамуса чаще проявляется развитием гипоталамического (диэнцефального) синдрома. Последний сопровождается расстройствами сна и бодрствования, общей слабостью, утомляемостью, эмоциональной лабильностью, изменениями психики, деятельности соматической нервной системы, биологических и социальных мотиваций. Нарушения высших вегетативных центров (особенно, гипоталамуса, а также полосатого тела и мозжечка) сопровождаются разнообразными расстройствами эндокринной, сердечно-сосудистой, кроветворной, пищеварительной, терморегуляторной и других систем, а также разнообразными изменениями метаболических процессов (водного, солевого, углеводного, жирового и белкового обменов) и т.д. Наиболее часто поражение гипоталамуса проявляется вегетативно-сосудистыми (развитием мигрени, болезни Рейно, болезни Миньера и др.) и нейроэндокринными расстройствами (развитием болезни Иценко-Кушинга, болезни Пархона, болезни Симмондса и др.). Для них наиболее характерно развитие симпато-адреналовых кризов, вагоинсулярных кризов, смешанных кризов, астено-невротического синдрома, нейроэндокринных, нейродистрофических расстройств, нарушений терморегуляции, сна, бодрствования и т.д.

Патология ствола мозга и спинного мозга, в частности, центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы сопровождается многообразными видами вегетативных нарушений (реализуемых с участием вегетативных рефлекторных дуг). Патология симпатических центров обусловлена повреждением различных сегментов (главным образом, области боковых рогов) грудного и поясничного отделов спинного мозга. Патология парасимпатических центров связана, как правило, с повреждениями структур среднего мозга, моста и продолговатого мозга, а также верхних трех сегментов (в области, соответствующей боковым рогам) крестцового отдела.

Нарушения структуры, метаболизма и функций ядер III (глазодвига- тельного), V (тройничного), VII (лицевого), IX (языкоглоточного) и, особенно, Х (блуждающего) черепно-мозговых нервов, в составе которых проходят парасимпатические волокна, сопровождаются множественными расстройствами не только различных образований головного мозга, но и основных функций систем жизнеобеспечения (кровообращения, дыхания, питания, пищеварения, защиты, компенсации и приспособления организма).

Нарушения парасимпатических центров крестцового отдела спинного мозга, от которых отходят волокна в составе тазового нерва, приводят к расстройствам функции мочеполовой сферы, сигмовидной и прямой кишок (эрекции, эякуляции, мочеиспускания, дефекации и др.).

38.9. Основные клинические формы нарушений

интегративной деятельности высших отделов цнс

К ним относятся различные по характеру, тяжести течения и исходам виды неврозов, психопатий, психозов, энцефалопатий, инсультов, менингитов, энцефалитов, полиомиелитов, рассеянного склероза, рассеянного энцефаломиелита, опухолей головного и спинного мозга и др.

38.9.1. НЕВРОЗЫ

Рассматривается как обратимый временный срыв высшей нервной деятельности (ВНД), как конфликтогенное нервно-психическое заболевание, возникающее под влиянием сильных, длительных или внезапных биологически, социально и личностно значимых раздражителей, приводящих к нарушению отношений больного с окружающими людьми и средой обитания и проявляется в специфических клинических феноменах. Последние состоят в доминировании эмоционально-аффективных и сомато-вегетативных расстройств при отсутствии психотических явлений (т.е. с сохранением сознания и без нарушения отражения реального мира и поведения). Расстройства ВНД могут быть диффузного и локального характера, а их механизмы могут быть сведены к перенапряжению силы и подвижности нервных процессов, к образованию инертных очагов патологического возбуждения и торможения.

К основным клиническим формам неврозов относятся: 1) неврастенический невроз (неврастения), 2) истерический невроз (истерия), 3) невроз навязчивых состояний. Выделяют и другие (реже встречаемые) формы неврозов, такие как психастения, фобический, депрессивный, ипохондрический и т.д.

Неврастения - заболевание, проявляющееся нервно-психической слабостью (астенический синдром) и встречающееся при различных как нервно-психических, так и соматических заболеваниях. Кардинальными признаками неврастенического невроза являются: раздражительная слабость, выражающаяся в повышенной возбудимости корково-подкорковых структур головного мозга и быстро наступающей общей утомляемости (истощаемости), а также в снижении трудоспособности, ухудшении памяти и внимания. Все это приводит к нарушениям интеллектуальной, эмоциональной, волевой, психической и поведенческой деятельности человека.

Различают три формы (три последовательные стадии) астенического синдрома: 1) гиперстеническая (повышенная раздражительность, несдержанность, нетерпеливость, слезливость, беспорядочная повышенная активность), 2) раздражительная слабость (повышенная возбудимость и активность сменяются прогрессирующей общей слабостью), 3) гипостеническая (психическая и физическая астения, апатия, снижение интереса к окружающему и работоспособности, чувство вялости, сонливости, сменяющиеся истощаемостью).

Истерия – заболевание, проявляющееся полиморфными функциональными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами и характеризующееся большой внушаемостью и самовнушаемостью больных, их стремлением любым путем привлечь к себе внимание окружающих. Это заболевание наиболее часто развивается у женщин и проявляется истерическими припадками, вегетативными и сенсомоторными нарушениями при сохраненных как сознании, так и реакций организма на внешнюю обстановку. При истерии не выявляется объективных признаков органических поражений центральной и периферической нервной системы. Однако нередко встречаются как чувствительные, так и двигательные расстройства в виде парезов, параличей, гиперкинезов при сохраненных мышечном тонусе и сухожильных рефлексах и отсутствующих патологических рефлексах и атрофии мышц.

Невроз навязчивых состояний - заболевание, характеризующееся полиморфностью психо-эмоциональных состояний организма, навязчивыми мыслями, воспоминаниями, сомнениями, возникающими на фоне ясного сознания, понимания больным чуждых болезненных состояний и стремлением бороться с ними. Навязчивые состояния касаются интеллектуальной (обссесии), эмоциональной (фобии) и моторной (импульсии) сфер. Навязчивые явления могут быть отвлеченными (бесплодное мудрствование, навязчивый счет идр.) и образными (воспоминания, сомнения, опасения, движения и др.).

38.9.2. Психопатии

Они включают заболевания, относящиеся к малой пограничной психиатрии и рассматриваемые как аномалия характера, как дисгармоничная и патологическая личность. Патология характера отмечается тотальностью и стойкостью в течение всей жизни больного и малой обратимостью. Больные плохо адаптируются к окружающей их социальной среде и неадекватно реагируют на внешние воздействия, в том числе на окружающих лиц, отличаясь конфликтностью и агрессивностью.

Согласно ВОЗ, выделяют следующие клинические формы психопатий: одни возникают на базе сильного типа ВНД (возбудимая, параноидная), другие - на базе слабого типа ВНД (астеническая, психастеническая, истерическая, патологически замкнутая, аффективная и др.).

38.9.3. ПСИХОЗЫ

К ним относятся различные по этиологии и патогенезу стойкие органические заболевания корковых отделов ЦНС, сопровождающиеся болезненными расстройствами психики, проявляющихся разнообразными неадекватными как отражением окружающего (реального) мира, так и нарушением поведения и психической (отражательной, познавательной, соматической) деятельности. Психозы сопровождаются возникновением различных по характеру и интенсивности галлюцинаций, бреда, психомоторных и аффективных расстройств и т.д.

Психозы характеризуются многочисленными (рецепторными, замыкательно-ассоциативными, аффекторными) психическими расстройствами.

Рецепторные расстройства проявляются гиперестезией, гипесте-зией, сенестопатией, галлюцинациями (зрительными, слуховыми, тактильными, обонятельными, вкусовыми и др.).

Замыкательно-ассоциативные расстройства проявляются нарушениями памяти (гипермнезия, гипомнезия, амнезия, обманы памяти), мышления (ускоренное, замедленное, вязкость мысли, неспособность отделять главное от второстепенного, речевая путанность, болезненные идеи, навязчивые мысли, сомнения, страхи, влечения, действия, ритуалы, бредовые идеи и др.).

Аффекторные расстройства проявляются патологией чувств (эмоциональная гиперестезия, расстройства по несущественному поводу, чувствительная тупость, чувственное оскуднение, патологический аффект, повышенная аффективность, эмоциональная лабильность и др.), патологией настроения (эйфория, маниакальный аффект, депрессивный аффект, апатия, булимия, полидипсия, анорексия, импульсивное влечение и др.), патологией внимания (слабость активного внимания, повышенная отвлекаемость, рассеянность, патологическая концентрация внимания), патологией деятельности (усиление, ослабление и отсутствие или извращение волевой активности; гипо- и акинезия, импульсивные действия, каталепсия, негативизм, мутизм и др.).

Различают много видов психозов (олигофрения, шизофрения, маниакально-депрессивный, инволюционный, реактивный и др.) и психопатологических синдромов (психопатические, эмоциональные, кататонические, бредовые, паранояльные, параноидальные, помрачение сознания и др.).

Олигофрения (от греч. origos – малый и phren – ум, разум) - врожденное или приобретенное в первые годы жизни слабоумие (умственное, психическое недоразвитие) разной степени: легкой - дебильность, средней - имбецильность, глубокой - идиотия.

При дебильности больные мыслят преимущественно конкретными представлениями, учатся в обычных школах (но с трудом), недостаточно самокритичны, высказываются примитивно, у них страдает логическое мышление, могут выполнять несложные виды работ.

При имбецильности больные имеют ограниченный (часто повторяемый) запас слов, произносят слова не четко, картавят, косноязычат, могут учиться только в специальных школах, мыслят только конкретно, не могут писать и считать, отличаются измененным психо-эмоциональным состоянием.

При идиотии больные не могут членораздельно говорить, не умеют ничего делать, не реагируют на естественные раздражители, отличаются неопрятностью, часто имеют различные аномалии внешнего и внутреннего строения тела.

Шизофрения (от греч. schizo – расщеплять и phren – ум, разум) – эндогенная психическая болезнь с непрерывным или приступообразным течением, характеризующаяся прогрессивно нарастающим изменением личности (расщеплением психики) и ослаблением чувств (чувственной тупостью). Проявляется снижением психической активности, мотиваций, эмоциональным оскудением, нарушением мышления, склонностью к неконкретным рассуждениям и извращенным действиям (гримасам, ужимкам и т.д.), аутизмом (потерей интереса к окружающему реальному миру). Имеет много клинических форм. Приводит к нарушениям социальной адаптации и трудоспособности.

Маниакально-депрессивный психоз – эндогенное психическое заболевание, проявляющееся чередованием депрессивных и маниакальных состояний, характеризующихся приступообразными эмоциональными расстройствами. Заболевание может начаться с любого измененного психического состояния. При депрессивных состояниях у больных подавлены настроение, психические процессы, двигательная активность, работоспособность. При маниакальном, наоборот, отмечаются приподнятое настроение, ускорение психических процессов, повышение как желания работать, так и работоспособности.

Реактивный психоз – экзогенное психическое заболевание, характеризующееся психотическими расстройствами и возникающими при действии на организм различных патогенных факторов, угрожающих жизни и благополучию индивидуума. В генезе их развития лежит тяжелый эмоциональный стресс. Реактивные состояния могут быть острыми и затяжными, проявляться как возбуждением, так и заторможенностью, вплоть до депрессии.

Алкогольный психоз - экзогенное психическое заболевание, возникновение, развитие и исход которого связано с алкоголизмом (алкогольной интоксикацией). Могут иметь 3 основных типа течения: эпизодический, рецидивирующий и затяжной. Клиническая картина может выражаться в алкогольном делирии (белой горячке). Последний проявляется двигательным и речевым возбуждением, потерей сна, зрительными, слуховыми и другими галлюцинациями (от лат. hallucinatio – бред, видения) – расстройствами восприятия в виде ощущений и образов, возникающих непроизвольно без реально существующих раздражителей, а также различными соматическими видами патологии.

2015-04-30

2015-04-30 563

563