Саморазвитие пространственной организации России, области всегда сопутствует управлению. До сих пор соотношение сил административного давления и незапланированного участия людей в заселении территорий, развитии поселений менялись. Саморазвитие и управление конфликтовали, дополняя друг друга. Но даже в наше время не учитываются такие свойства территориальных систем, как естественная тяга к экономии используемого пространства, к самопроизвольной концентрации населения, труда, инфраструктуры и инвестиций в наиболее выгодно расположенных узлах региона.

Развитием стран, губерний и городов движут контрасты между ними, отличия в геополитике, обустроенности территорий, привлекательности поселений для производства и проживания. Эти отличия ведут к миграции людей, инвестиций, инфраструктуры из мест непривлекательных в районы с благоприятными условиями жизни, бизнеса. Потому различия территорий и поселений – это и причина, и следствие их пространственного саморазвития.

|

|

|

Расселение и пространственная структура города усложняются. Каждое новое состояние связано с предыдущим. Значит, есть направленность перемен, они предсказуемы, развитие города можно планировать. Вместе с этим, при столкновении противоречивых интересов участников городской деятельности неизбежна случайность итогов их взаимодействий на жизнедеятельность города, на его планировочную организацию. Всякий раз новое состояние города будет промежуточным, переходным. Не все последствия перемен предсказуемы. Потому концепция развития Новосибирска должна учесть не только преемственность развития. Надо учитывать многовариантность и случайность дальнейших изменений. На развитии города сказывается многое: от особенностей российской экономики, зависящей от непредсказуемых изменений в мире и колебаний цен на мировых рынках, до конкуренции между регионами страны и соперничества с ближайшими городами. От перепадов в демографии – до перемен в пространственной организации России в целом и в самой Сибири.

Что правильнее: заменять «отжившие» генпланы новыми или вводить систему правки прежних решений с учётом обновляющейся ситуации? Генплан – как очередной проект города к новому сроку на основе целевого планирования теряет прежнее значение. Сегодня от генплана надо ждать обоснования решений по развитию города в неустойчивой, не полностью предсказуемой и постоянно кризисной обстановке.

Вероятно, главная проблема управления городом: невозможно влиять на него, не затрагивая окружение. Город - часть сложной системы расселения. Её структура, сплетение связей и зависимостей между поселениями и территориями, недоступна прямому наблюдению. Входящие в неё части (территории и поселения, инфраструктура) очевидны. Но система не состоит из частей. Все они – это множество, а расселение одно неделимое целое.

|

|

|

Важно учитывать принцип синергетики, когда характеристика всего расселения – не слагаемое характеристик отдельных составляющих. А регулирование расселения при этом возможно только воздействуя на ее отдельные составляющие: группы населения, на те или иные города и сёла, участки территорий, предприятия, коммуникации.

Отсюда трудности планирования и контроля. Оттого непредсказуемы результаты управления через воздействие на отдельные предприятия, отрасли хозяйства, поселения, районы. Управлению досаждает размытость границ влияния поселений. Зоны влияния поселений многослойно перекрывают друг друга и не совпадают с административно-территориальным делением.

Другая проблема: неизбежная неполнота информации при её избыточности. Громоздкость нынешнего описания районов, городов, сёл превзошла возможности анализировать эту информацию, но не в силах отразить действительное состояние города, области и найти единственно «правильное» решение всех противоречивых задач.

Особая тема – расчёт количества жителей городов и сёл. По прогнозам ООН население России уменьшится к 2050 г. примерно до 90–101,5 млн. чел. По другим вариантам ещё больше. К 2100 г. количество жителей России окажется между 19–137 млн., примерно в 75 млн.. Плотность населения на юге Западной Сибири будет сокращаться быстрее, чем в среднем по России. С 11 человек на км2 она сократится до 4–6.

Продолжится стягивание населения, деятельности и инфраструктуры из отдалённых зон к узлам расселения, происходившее даже при относительно более благоприятной демографической ситуации. Это неузнаваемо изменило карты распределения населения по Западной Сибири всего за 40 50 последних лет.

На самых урбанизированных участках региона плотность населения несколько увеличиться. По нашим расчётам на большей части ныне заселённых аграрных зон плотность жителей составит 1–2 человека на км2 вместо нынешних 3-5. Количество людей в трудоспособном возрасте среди всего населения России может сократиться к 2050 г. с 61 до 48–52%. Вырастет количество пожилых в расчёте на тысячу жителей трудоспособных возрастов с 21,5 до 32–36%. На территориях с редеющей сетью поселений пожилых станет более половины количества местного населения. Продолжится стягивание производственной и социальной инфраструктуры из редко заселённых зон к узлам с плотным расселением.

Если не принять мер, значительная часть жителей России, Сибири окажется за границей территории с плотной инфраструктурой, активной деятельностью и высокими доходами. Ограничится доступ части общества к зонам с выгодными сферами производства, к внутреннему рынку и общенациональному богатству.

Нарастает поляризация расселения. Заселённое пространство сжимается. Население, деятельность, инфраструктура и инвестиции стягиваются в выгодно расположенные узлы региона. Обезлюдевают отдалённые территории. Изменения в заселённости территорий Западной Сибири взаимосвязаны. Взаимообусловлены прирост жителей в одних поселениях и убыль – в других. Взаимозависимы развитие производства на урбанизированных территориях и стагнация на аграрных, обустройство зон и поселений на одном полюсе региона и деградация инфраструктуры на противоположном. С долей условности, можно сказать: действует закон сохранения общей массы расселения и суммарного объёма деятельности. В этом проявляется системность расселения.

В концепции генплана величину Новосибирска к 2050 г. запланировано увеличить с 1,4 до 1,6 миллиона жителей. До сих пор умножение населения городов у нас считают признаком их развития. В Схеме территориального планирования Новосибирской области предполагается увеличить количество её жителей, а ряда её городов – без областного центра – в 1,4-2 раза.

|

|

|

Остается открытым вопрос - за счёт чего будет достигнуто запланированное количество жителей.

В программах 30-летней давности совершенствования расселения в стране и в Сибири развитие городов тоже связывалось с резким ростом их населения. Для этого пришлось бы переселить в города половину прежнего сельского населения или завозить в Сибирь жителей из Европейской части России. Этого не случилось. Прежние просчёты московских градостроителей повторяются, но областные власти снисходительны к этому.

Рост Новосибирска невозможен без деградации остальных поселений и ликвидации многих из них. Невозможен рост населения Сибири за счёт русских мигрантов из зарубежья. Ближайшая к нам Средняя Азия не даст всей России более 500 тысяч русских.

Мала возможность роста городов области за счёт притока населения из её глубинки. Отток жителей из сёл области долго вычерпывал оттуда трудоспособных мигрантов. Средние возраст, образование и профессиональный уровень оставшихся в сельской местности понизились и не привлекательны для города. В Новосибирске изменилась структура деятельности, нет нужды в дополнительных работниках для промышленных предприятий, да ещё с низким уровнем квалификации.

Из-за малой вероятности прироста населения Новосибирска неоправданно значительное увеличение его территорий, занятых жильём, и массовая замена малоэтажной застройки средне– и многоэтажной, предлагаемой в концепции генплана.

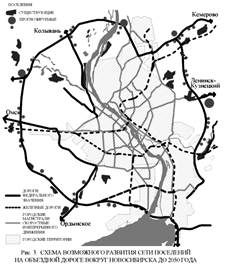

Строительство дорог федерального государственного значения всегда было поводом появлению поселений вдоль них. Так будет и на дороге в объезд Новосибирска: её надо обслуживать, место удобно близостью крупнейшего города.

Появление новых и развитие существующих поселений у объездной дороги отвлечёт на себя часть демографического потенциала региона, скажется ограничениями для роста населения Новосибирска. Зато это даст толчок развитию ближайшего окружения и приумножит социальное, экономическое и геополитическое значение города. Расширение влияния Новосибирска и соседних областных центров работает на укрепление связей между ними и с поселениями в черте агломераций.

|

|

|

У городов-центров открываются новые возможности развития. Но и сами города отдают часть своих ресурсов на устойчивое развитие внешнего окружения, организацию территорий между собой. Взаимодействие городов-центров с окружением выходит за рамки собственных агломераций и охватывает пространство всей Западной Сибири. Одного взгляда на прогноз пространственной организации региона достаточно, чтобы увидеть упорядоченность взаимного расположения основных транспортных осей и территорий между ними, региональных центров расселения и райцентров.

Упорядоченность складывающейся пространственной организации региона очевидна. Видна экономность трассировки осей транспортного каркаса региона. Центры вдоль транспортных коридоров сгущены. Расстояния между центрами на важнейших транспортных направлениях втрое меньше, нежели до центров на соседних коммуникациях. Созвездие городов на востоке региона образует мощный узел расселения, а на дугах вокруг созвездия значительна густота местных центров, даже на крайнем удалении вдоль западной границы Алтайского края. Одиночно расположенный Омск – гораздо менее крупный узел расселения, и его влияние на окружение слабее, и густота местных центров вокруг него меньше, и количество их не велико, и крайние транспортные дуги вокруг Омска сравнительно близки к нему.

Транспортному каркасу Западной Сибири далеко до завершения. Ряд его сегментов только начал  складываться. Но будущие связи между местными центрами, между ними и центрами региона уже просматриваются (рис. 6 с анализом существующей организации региона, на которой основан наш прогноз развития пространственного каркаса Западной Сибири). Пространственная организация региона идёт за счёт постепенной достройки каркаса, разрастания недостающих частей в радиально-кольцевой структуре осей расселения. Сращиваются участки общерегионального каркаса в трансграничных узлах смежных областей Сибири и Казахстана, несмотря на отсутствие каких бы то ни было планов их пространственной организации.

складываться. Но будущие связи между местными центрами, между ними и центрами региона уже просматриваются (рис. 6 с анализом существующей организации региона, на которой основан наш прогноз развития пространственного каркаса Западной Сибири). Пространственная организация региона идёт за счёт постепенной достройки каркаса, разрастания недостающих частей в радиально-кольцевой структуре осей расселения. Сращиваются участки общерегионального каркаса в трансграничных узлах смежных областей Сибири и Казахстана, несмотря на отсутствие каких бы то ни было планов их пространственной организации.

«Анфиладные» центры вдоль транспортных коридоров обозначили своё место, но не все достигли нужного уровня развития. Население убывает повсеместно и вдоль транспортных коридоров тоже, но за ними всё заметнее перевес в численности оставшегося населения. Жители поселений из пространства между транспортными коридорами смещаются к местным центрам на трассах, однако многие ещё живут в глубине между этими коридорами. Сеть капиллярных дорог из глубинки к транспортным артериям ненадёжна, сообщение по ней затруднено. Местному производству трудно конкурировать с производством в более выгодных условиях. Жителям глубинки недоступна доходная работа, сфера общественного обслуживания, бытовые блага.

Региону не хватает деятельного населения, как вариант решения - привлечение мигрантов из ближнего зарубежья. В то же время из активной общественной жизни исключена масса сибиряков в «медвежьих углах». Социальной справедливостью по отношению к ним была бы не компенсация их потерь от вынужденного проживания на выселках, а содействие постепенному выходу населения к обустроенным территориям. Нельзя повсеместно поднять качество жизни. Это достижимо в наиболее выгодно расположенных узлах расселения и вдоль основных транспортных коридоров. Неоправданны надежды на частных предпринимателей. Это под силу только региональной власти. Но регион – как единая пространственная система – есть. А региональной власти и политики. Показательно, что в Схеме территориального планирования Новосибирской области ЦНИИП градостроительства нет и намёка на взаимосвязанное решение планировочной организации области и всей Западной Сибири.

Если пространственная организация региона – это единый организм, то крупнейший город Сибири – его часть. Генплан Новосибирска надо связать с пространственной организацией всей Западной Сибири, а не только с проектом развития территорий в черте объездной дороги. Это обеспечило бы «врастание» плана города в транспортный каркас региона. Появился бы вариант развития города, адекватный развитию расселения Сибири.

Разрастается узел расселения на границе между Новосибирской, Кемеровской, Томской областями и Алтайским краем. Их центры сдвинуты к стыку областей и крупнейшему в Азиатской части России сплетению транспортных коммуникаций. Это массивное созвездие городов и сельских поселений занимает 5% территории юга Западной Сибири, но здесь более 6 млн. жителей, половина его населения. По отдельности ни Новосибирск, ни любой другой из этих городов не смог бы сформировать на громадной части Западной Сибири ту жизнестойкую пространственную конструкцию региона, которая сложилась. Это под силу только всему «созвездию» с его потенциалом.

Разрастается узел расселения на границе между Новосибирской, Кемеровской, Томской областями и Алтайским краем. Их центры сдвинуты к стыку областей и крупнейшему в Азиатской части России сплетению транспортных коммуникаций. Это массивное созвездие городов и сельских поселений занимает 5% территории юга Западной Сибири, но здесь более 6 млн. жителей, половина его населения. По отдельности ни Новосибирск, ни любой другой из этих городов не смог бы сформировать на громадной части Западной Сибири ту жизнестойкую пространственную конструкцию региона, которая сложилась. Это под силу только всему «созвездию» с его потенциалом.

Из-за местоположения, геополитической ситуации, величины и своей пространственной организации это расселенческое образование – один из важнейших стратегических, трансграничных узлов расселения на стыках России с сопредельными государствами.

Взаимодействие Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова, Новокузнецка в компактном «созвездии» городов даёт им не только выгоду. Оно перешло в борьбу за распределение ресурсов, доходов, привилегий и льгот.

Если не принять мер, соперничество близко расположенных городов будет расти, суммарные потери городов - увеличиваться. Это тем более вероятно, что геополитическая ситуация неустойчива. Не всё в экономике страны предсказуемо. Ужесточается борьба между регионами за ресурсы развития, и её исход непредсказуем. По мере роста административной и хозяйственной независимости субъектов Российской Федерации от центра, сложней будет поиск взаимовыгодных решений для городов «созвездия». Нужны адекватные способы управления единым градостроительно-расселенческим узлом в восточной части Западной Сибири. Для согласованного управления территориальным развитием в границах уже сложившейся мультиагломерации ей нужен административно-территориальный статус, не имеющий аналогов среди нынешних субъектов Российской Федерации.

В границы нового объединения могли бы войти все города «созвездия» с прилегающими к ним  территориями. Появилось бы некое подобие единого парламента объединённой Европы. Возможно, в этом градостроительном узле перераспределятся роли Новосибирска и других крупных городов. Удалось бы достичь концентрации ресурсов демографиических, материальных для ускорения развития всей мультиагломерации. Взаимосвязанное развитие «созвездия» облегчило бы становление эффективного расселения Западной Сибири. Возможно – наряду с самостоятельными бюджетами крупных городов – появился бы общий бюджет мультиагломерации. Это позволило бы преодолевать отставания в развитии ряда территорий, поселений и жизненно важных производств.

территориями. Появилось бы некое подобие единого парламента объединённой Европы. Возможно, в этом градостроительном узле перераспределятся роли Новосибирска и других крупных городов. Удалось бы достичь концентрации ресурсов демографиических, материальных для ускорения развития всей мультиагломерации. Взаимосвязанное развитие «созвездия» облегчило бы становление эффективного расселения Западной Сибири. Возможно – наряду с самостоятельными бюджетами крупных городов – появился бы общий бюджет мультиагломерации. Это позволило бы преодолевать отставания в развитии ряда территорий, поселений и жизненно важных производств.

Развитие скоростных связей между центрами мультиагломерации создаст предпосылки включения массы населения в активную городскую деятельность, не переселяя этих людей в областные центры. Было бы успешней противодействие агрессивному вмешательству капитала извне в местную деятельность. Открылись бы возможности формирования общего для мультиагломерации технопарка, свободной экономической зоны, многофункционального транспортного узла на пересечении авто- и железнодорожных, водных и воздушных путей. Стали бы доступней совместные планирование, строительство и эксплуатация объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Появился бы дополнительный стимул для кооперации городов в научной деятельности, образовании, здравоохранении и социальном обеспечении, в освоении природных ресурсов, совместной природоохранной работы, расширения зоны влияния городов за чертой мультиагломерации и т.д.

2015-05-15

2015-05-15 726

726