В VI в, до н.э. на северо-востоке Индии возникла новая религия - буддизм. Она сложилась на основе проповедей индийского царевича Гаутамы Шакьямуни, прозванного Буддой («просветленным»), поскольку он достиг высшей ступени духовного развития.

По преданию, Гаутама Шакьямуни родился в царской семье, получил всестороннее образование и благополучно правил. Увидев однажды разлагающийся труп, 29-летний царевич осознал тленность земной жизни и покинул родной дом в поисках пути освобождения людей от страданий. После шести лет скитаний, отшельничества и аскетизма Гаутамб; сидевшему под деревом Бодхи (ficus religiosa), открылась истина: существует страдание; от страдания нужно избавиться; страдание имеет причину; причиной страдания является желание; искоренение желаний ведет к прекращению страданий. Убедившись на опыте, что умерщвление плоти ведет к угасанию разума, он призвал следовать «срединным путем», достигая идеального состояния блаженства и покоя (нирваны) через нравственное совершенствование. Прочитав проповедь оленям о вращении «колеса судьбы» (дхармачакры), Гаутама стал называться Буддой.

|

|

|

Расцвет буддийской культуры в Индии приходится на III в. до н.э., время правления императора Ашоки из династии Маурьев, при котором буддизм был признан государственной религией.

Основным архитектурным сооружением этого времени стал грандиозный кирпичный курган, похожий на водяной пузырь, которому Будда уподоблял жизнь человека. Он назывался ступой и возводился как драгоценный реликварий для хранения останков Будды. Ступа состояла из мощного цилиндрического цоколя с

|

террасой для ритуального обхода, массивной полусферы с квадратной оградой на вершине, украшенной по центру шестом; полушарие символизировало небесный свод, квадратная ограда -божественную гору Меру, шест с тремя каменными «тарелками» -мировую ось с небесными сферами.

Ограда по кругу с четырьмя воротами символизировала движение звезд и солнца вокруг «мировой горы». Ступа была покрыта белой штукатуркой, ворота и ограда окрашены в красный цвет, шпиль вызолочен. На

фоне белоснежной гладкой поверхности, ослепительно сверкавшей на солнце, эффектно выделялись казавшиеся кружевными ворота, которые представляли собой два столба с тремя горизонтальными перекладинами, сплошь покрытыми рельефом и скульптурой.

фоне белоснежной гладкой поверхности, ослепительно сверкавшей на солнце, эффектно выделялись казавшиеся кружевными ворота, которые представляли собой два столба с тремя горизонтальными перекладинами, сплошь покрытыми рельефом и скульптурой.

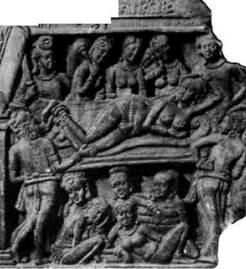

| Сон Майи. Рельеф. Амаравати |

Распространенным мотивом декора были духи природы и сцены из легенд-джатак о жизни Будды. Поскольку буддизм не предлагал новых богов, ведийские божества Индра, Сурья, Агни, Ваю, якши, апсары, змей-наги стали буддийскими. К примеру, скульптурный образ якшини, обхватывающей ствол дерева и сгибающей книзу ветвь, воплощал материнскую энергию земли, побуждающую своим прикосновением дерево цвести.

|

|

|

Рельефы на тему джатак обозначали ключевые моменты из жизни Будды

либо его предшествующие воплощения. Став «просветленным», Будда вышел за пределы земной жизни, поэтому символы точнее и глубже антропоморфного образа показывали этапы священного пути. Бык (зодиакальный знак Будды) символизировал его рождение; цветок лотоса намекал на медитацию (сосредоточенное размышление); священное дерево Бодхи, «колесо судьбы», олени стали аллегорией первой проповеди Будды; следы босых ног обозначали шаги по распространению учения; ступа - вхождение в нирвану.

Изображение слона намекало на образ Будды в предшествующем его рождении. Излюбленным сюжетом было явление слона спящей царице Майе, как, например, на рельефе каменной ограды в Амаравати.

Узкое ложе, на котором лежит царица Майя, занимает центр композиции. Вокруг расположились служанки, одна из которых держит опахало, другая прислушивается, оттопыривая ухо рукой, третья с изумлением наблюдает за чудесным слоном в драгоценном венце, с длинной серьгой в ухе, спускающимся к ложу с неба.

В этом рельефе отражена одна из ключевых черт индийского изобразительного искусства - соединение абстрактных символов с реализмом. Таковы же выразительные горельефы на ограде ступ в Матхуре и Андхре, где буддийская религиозная символика соседствует с пышнотелыми красавицами, моющимися в струях водопада, играющими в мяч, несущими корзины с цветами.

В этих ярких, чувственных образах сфокусированы все особенности индийской пластики. Во-первых, в них нашел отражение культ матери-природы, связанный с благоденствием плоти. Поэтому эталоном красоты при изображении женской фигуры являлись массивные, тяжелые бедра, тонкая талия, глубокий пупок, твердые округлые груди, тесно прижатые друг к другу, шея, пересеченная тремя складками. Именно такими представляются красавицы, сулящие блаженство, в «Махаб-харате»:

Широкая в бедрах и тонкая в стане, Казалась она исполненьем мечтаний -

и «Рамаяне»:

Трепещет, как пруд соблазнительный, полный сиянья, Твой стан упоительный в желтом шелку одеянья.

О, дева, с округлыми бедрами, сладостным станом,

С обличьем, как плод наливной, бархатистым, румяным,

С чарующим смехом, с грудями, прижатыми тесно Друг к другу» что жемчуг отборный украсил чудесно!

Три мира - небесный, земной и подземный - доныне Не видели равной тебе красотою богини!

Этот идеал распространялся даже на формы мужского тела, которое изображалось не как мускулистая фигура героя, а как пухлое изнеженное женское тело. Во-вторых, здесь отражалась древняя традиция, согласно которой человеческое тело в скульптуре как бы наполнено внутренним дыханием - праной.

По мере распространения буддизма стремление персонифицировать Будду привело к возникновению изобразительного канона. Идеальным пропорциям бога соответствовал так называемый «львиный корпус» - широкие плечи и тонкая талия, а также ноги, как у газели. Знаком чрезвьгаайной мудрости служили ушниша - характерная выпуклость на темени, урна - родимое пятно между бровями, удлиненные мочки ушей. Будду изображали сидя, стоя и лежа с жестами, имеющими определенный религиозно-философский смысл.

Сидящий Будда изображался в «йогине» - позе святого отшельника, достигшего просветления: скрещенные ноги прижаты к телу, пятки соприкасаются, кисти рук у груди, пальцы имитируют вращение «колеса судьбы» (жест мудра).

Стоящий или идущий Будда, несущий учение людям, изображался с приподнятой правой рукой, ладонью наружу, означающей защиту и покровительство (жест абхая-мудра).

|

|

|

Будда, лежащий на правом боку, с правой рукой под головой и закрытыми глазами означал погружение в нирвану. Застывшие складки его одежды и скорбные фигурки буддийских монахов свидетельствовали о кончине, но сам Будда выглядел не усопшим, а отрешенным от всего земного.

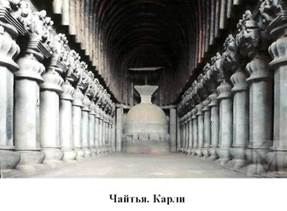

Кроме больших ступ, стоящих под открытым небом, значительную роль в буддийской архитектуре Индии играл пещерный храм - чайтъя.

В буддийских пещерных, а позднее в индуистских скальных храмах воплощалась тема «мировой горы». Храмы вырубались в отвесных склонах Западных Гат сверху вниз, и порода вынималась через отверстие подковообразного окна, поэтому первые пещерные храмы имели снаружи только узкий вход и так называемое «солнечное» окно. Со временем фасад стал шире и украшался аркадой, балконами, декоративными окнами, скульптурой. Изнутри чайтья представляла собой прямоугольный зал, разделенный двумя колоннадами на три нефа: в торце центрального нефа находилась ступа - чрево мировой горы Меру, узкие боковые нефы служили тропой для прохождения ритуальной процессии.

Наивысшим достижением пещерного зодчества является чайтъя вКарли. Ее фасад с тремя дверными проемами оформлен «солнечным» окном, деревянным карнизом, колоннадой, пилястрами; нижняя зона декорирована скульптурой митху-на - парами влюбленных, вступающих в различные взаимоотношения: занятых оживленной беседой, объясняющихся в любви и т.д.

В отделке внутреннего пространства использовались традиционные конструкции деревянного зодчества, превратившиеся в декорацию. Так, например, полуцилиндрический потолок имитировал деревянный свод со стропилами; каждая

|

колонна помимо базы имела основание в форме горшка, так как колонны из дерева всегда помещались в специальный глиняный сосуд, заполненный водой для защиты от муравьев-древоедов. Но основную роль в декоре играла скульптура. Гладко отполированные стволы колонн завершались скульптурной капителью, представляющей собой двух коленопреклоненных слонов и коней с восседающими на их спинах митхунами в цветочных ожерельях и драгоценных головных уборах. Благодаря небольшому промежутку между колоннами, почти равному их толщине, капители сливались в единый фриз, служа органичным переходом от массивных пухлых колонн к изящным ребрам свода. Возникало единое пластическое пространство интерьера, усиленное тонко продуманным освещением: проникая через солнечное окно, яркие лучи южного солнца попадали на белоснежную ступу и, отражаясь от ее поверхности, создавали бесконечные градации мерцающего сумрака, в котором едва угадывались боковые нефы.

|

|

|

Другим типом пещерного храма была вихара - кельи монахов с центральным залом для ритуальной службы. К такому типу храмов относятся пещерные храмы в Аджанте, сооруженные в эпоху правления династии Гуптов (IV-VII вв. н,э.). В отличие от ранних буддийских пещерных храмов, украшенных только скульптурой, они были богато декорированы еще и живописью, сплошным ковром покрывающей стены и потолки.

Росписи на стенах посвящались деяниям Будды (см. цв. вкл.); нередко их темой были эпизоды из жизни горожан, придворных, принцев. События разворачивались на фоне дворцовых покоев с драгоценной мебелью, где принцы принимали гостей или миловались с женами; садов с роскошными растениями, прозрачными водоемами, ажурными беседками и качелями, где купались, нежились, качались длинно-глазые черноволосые красавицы; городских площадей, по которым двигались величавые слоны и лошади, сновали повозки, толпились зеваки.

Росписи располагались циклами, и для их разграничения использовались архитектурные кулисы - колонны, балконы, небольшие дворики и ворота с пешеходами, разносчиками воды, фокусниками и религиозными процессиями. Передача пространственной глубины достигалась при помощи множества фигур, перекрывающих одна другую: основная сцена располагалась по центру, снизу -ближайшая, сверху - наиболее отдаленная. Акцент на главное действующее лицо, обычно божественного происхождения, делался при помощи его иератического преувеличения. Так выглядит одна из самых известных росписей символического характера - «Ботхисатва1 Авалокитешвара Подмани» («держащий лотос»). Канон предусматривал изображение ботхисатв молодыми, с нимбами вокруг головы, уш-нишей и урной, в драгоценных головных уборах и украшениях. На их функции

1 Ботхисатеы - посланцы Будды, посредники между ним и людьми. Ботхисатвы помогали людям приблизиться к совершенству, обрести просветление.

указывал либо меч, которым ботхисатва разит ложь и заблуждение, либо книга с десятью заповедями, когда он выступает в роли доброжелательного воспитателя.

В центре огромная фигура ботхисатвы с голубым цветком лотоса у груди дана в сложном ракурсе: торс слегка отстранен вправо, голова наклонена к левому плечу. Ей вторит движение головы супруги Авалокитешвары, так называемой черной принцессы; взгляды их задумчиво и сострадательно устремлены вниз - на людей, Плавный ритм их силуэтов влево уравновешивается динамичным порывом вправо женщины в синем и мужчины в желтом по правую руку от ботхисатвы. В верхней части композиции фантастические существа -апсары, якши, небесные певцы и музыканты возвещают о возможном блаженстве. Ликующее настроение передано множеством движущихся фигур и звучным колоритом: среди изумрудных лиан и пальм суетятся серо-песочные обезьяны, мелькают сине-зеленые павлины, снуют красно-желтые попугаи, словно на глазах распускаются розовые цветки лотоса:

Лепестки сжаты в тесный комок. Все - зеленое, кончики - красные. Бутоны усеяли лотосы сплошь, Подобно маленьким попугаям.

Отличительным свойством росписей является передача эмоционального состояния благодаря градации цвета и умело нанесенным штрихам. К примеру, чтобы передать кокетливый, полный соблазна, скользящий взгляд прекрасных женщин, художники изображали полузакрытые веки с узкой, нарочито удлиненной щелью для глазного яблока, а красиво изогнутые брови дополняли эффект:

Бренчаньем ножных браслетов и легких запястий У царских гусей крадущие нежный гогот, Красавицы юные взглядом испуганной лани Какое сердце в плен не возьмут, скажите?

При украшении потолков использовалась орнаментальная роспись. Орнамент состоял из сетки нарисованных перекрещивающихся балок, между которыми просматривался разнообразный и красочный растительный и животный мир: из зарослей тропических растений выглядывали попугаи, павлины, обезьяны, слоны, тигры, змеи. Сказочное изобилие подчеркивалось богатой колористической гаммой с преобладанием светлых тонов - бирюзового, оранжевого, розового, сине-зеленого.

Однако в этом прихотливом красочном мире акцент всегда делался на человеческой личности, стоящей как бы в центре мироздания, что позволяет называть искусство периода правления Гуптов классическим.

2015-05-18

2015-05-18 1816

1816