«Китайскую деревню покидая.

Ты не забудешь, может быть вовек,

Что всюду был – от Праги до Китая –

Желанным гостем русский человек».

П. Комаров.

В бою за деревню Фушань капитан Федор Кузьмич Шилко спас из горящей фанзы старого седого Сюе‑ляна.

Однажды утром, когда капитан со своей ротой отдыхал у подножья сопки, поросшей золотым осенним дубняком, к нему пришел спасенный китаец и молча вложил в руку Федора Кузьмича маленькую круглую коробочку.

– Спасибо, отец, – сказал ему Шилко, – буду в ней держать пуговицы и тебя вспоминать.

Капитан приоткрыл коробочку. На дне ее лежало нечто, похожее на семена редиски.

– А, понимаю! – воскликнул он. – Ты хочешь, чтобы я посадил эти семена в России. Это, наверно, цветы… – и капитан, взяв со дна «зернышко», хотел уже показать, как он будет сеять неизвестное растение у себя на Родине, но Сюе‑лян забеспокоился, положил «зерно» обратно в коробочку и ушел, укоризненно покачивая головой.

Через полчаса он вернулся, ведя за рукав штабного переводчика, который, улыбаясь, сказал Федору Кузьмичу.

– Сюе‑лян хочет видеть на вас, капитан, белую гимнастерку из китайского шелка…

– Чесуча, чесуча, – произнес старик.

– Да, костюм из чесучи, – продолжал переводчик. – В этой коробочке лежит «грена» шелкопряда. Это очень хороший шелкопряд. Сюе‑лян сам вывел эту породу. Гусениц можно выкормить листьями березы.

Шилко стал отказываться, уверял старика, что ему не справиться с воспитанием шелкопряда, что у него нет на это времени, но китаец стоял на своем.

– Русский капитан спас мне жизнь, – объяснял он через переводчика, – а потому дарю ему самое ценное, что у меня есть. Пусть он привезет грену своей семье. Пусть жена и дети займутся шелкопрядом.

– У меня нет жены и детей, – возразил Шилко, но китаец был, видимо, уверен, что уговорит капитана.

– До весны, – строго говорил он, – надо держать грену в холоде. Весною следует вынести гусениц в корзине в дубняк или в березняк..

Федор Кузьмич невольно заинтересовался.

…– Они же расползутся, – заметил он.

– Они умные и не убегут, – ответил китаец.

И ничего не оставалось капитану, как только принять необыкновенный подарок.

А через три дня Шилко был тяжело ранен и контужен. В бессознательном состоянии отправили его для лечения в Россию. И всю зиму 1945/46 года чемодан его пролежал на складе Н‑ского военного госпиталя.

Пришла весна. Первая мирная весна. И, наконец, выздоровев, капитан Шилко стал разбирать свои вещи перед отъездом домой.

Как и его владелец, чемодан Федора Кузьмича проехал много дорог. Трясло его долго и основательно. Капитан открыл крышку, да так и ахнул.

Всё в чемодане перемешалось. Старая портупея, ворох писем, фотографий, куски мыла, лиловые зерна гречневого концентрата, пустой флакон из‑под одеколона, обрывки газет, изломанные папиросы… И среди этого хаоса ползало несколько десятков крохотных темнобурых, с красноватой головкой, гусениц. Грена шелкопряда благополучно перезимовала на дне чемодана.

Шилко схватился за голову, – он всё вспомнил.

– Что я с вами делать буду? Вы же голодные! – Он захлопнул крышку и, тяжело опираясь на палку, пошел в госпитальный сад. К счастью, там были и дубы и березы. Капитан нарвал целую охапку листьев и, отдуваясь, вернулся в свою палату.

– Что с вами? Зачем это вы?… – встретил его встревоженный врач. Шилко засмеялся:

– Нет, я в своем уме. Это не последствия контузии. Не беспокойтесь!

И он рассказал врачу о шелкопряде…

Нелегкая была задача – собрать гусениц, блуждающих среди разного хлама. Целый час возился с ними Федор Кузьмич.

Наконец чемодан был очищен и заполнен листьями. Гусеницы с жадностью принялись за еду. Китаец был прав. Расползаться они и не пытались.

– Отдайте их юннатам, – посоветовал врач.

– Нет, – ответил Шилко, – знаете, я теперь почему‑то верю, что это очень ценная порода шелкопряда. И долгом своим считаю отдать их только хорошему ученому‑специалисту.

Через неделю, когда капитан сел в поезд, гусеницы заметно подросли. Они уже перенесли первую линьку и были не черными, а зелеными. На каждой большой станции, к удивлению пассажиров, Шилко бегал за кормом для своих воспитанниц.

Он шутя говорил потом, что оголил все лиственные деревья вдоль великой сибирской магистрали… Дня через три после приезда Федор Кузьмич со своим плотно населенным чемоданом отправился в одно из научных учреждений.

Ученый энтомолог рассеянно выслушал капитана, потом поглядел на гусениц и сказал:

– К сожалению, товарищ капитан, этот шелкопряд большого интереса не представляет. Особенно у нас, на севере. На юге и в средней полосе России дубовый шелкопряд разводится уже с 1937 года. И успешно. А под Ленинградом его разводить невыгодно: болеет, не выносит климата. Жаль, конечно, но вы напрасно везли его сюда, за десять тысяч километров. Грена имеется на любой гренажной станции.

Шилко помрачнел, подумал и ответил:

– Я не ученый, но вы меня не разубедите. Я верю, что китаец подарил действительно ценную породу шелкопряда.

Энтомолог развел руками, а капитан захлопнул чемодан и вышел на улицу сердитый и расстроенный. Он так углубился в свои мысли, что не слышал, как вслед за ним из дверей учреждения выбежал молодой человек и окликнул его:

– Товарищ Шилко!

– Я, – по военной привычке ответил капитан.

– Профессор просит вас вернуться.

– Я должен извиниться перед вами, – сказал ученый. – Одно обстоятельство, на которое я не обратил вначале внимания, говорит в вашу пользу. Вы в самом деле получили грену осенью?

– Да, и она зимовала вот в этом чемодане.

Энтомолог вновь, на этот раз очень внимательно, начал рассматривать гусениц.

– Дело вот в чем. В стадии яйца зимует не китайский, а японский шелкопряд. Но это – гусеницы китайского дубового шелкопряда. Неужели китайский крестьянин вывел породу, зимующую в стадии яйца? Ведь над получением этой породы давно работают наши ученые. Очень интересно! С вашего разрешения, мы отправим этих гусениц на опытную станцию.

Шилко вздохнул с облегчением.

Через два месяца Федор Кузьмич получил письмо.

«Уважаемый товарищ Шилко! – писал ему профессор. – Ваши гусеницы вели себя замечательно. Они оказались абсолютно невосприимчивы к обычным болезням шелкопрядов. К этому надо прибавить удивительную их всеядность и способность переносить резкие перемены нашего капризного климата. Поздравляю и благодарю вас. Надеюсь, что недалеко то время, когда под Ленинградом будут шелководческие колхозы..»

КАТЕНЬКА

«Приятно знать, что с нами вместе

Жизнь другая есть!»

В. Брюсов.

Это было в Карелии зимой. Надо было срочно подготовить местность для съемки. Чтобы не ходить далеко на работу, я с вычислителем Алешей поселились в заброшенной избушке, стоявшей на берегу лесного озера. Избушка эта напоминала старую черную баню, но зато находилась она в самом центре участка; и мы были ею довольны.

Вечера зимою длинные, а развлечений у нас было мало. Поужинав, мы проверяли журналы записи углов, а потом играли в шахматы или читали. Но жар от печурки и сонный свет фонаря «летучая мышь» очень скоро укладывали нас в спальные мешки.

– Собаку бы завести, что ли, – говорил Алеша, – недостает чего‑то.

Я и сам чувствовал, что нам недостает третьего товарища. И наверно, мы завели бы себе какого‑нибудь Шарика или Тузика, если бы неожиданное вторжение в жизнь нового «зимовщика» не изменило наших намерений.

Однажды вечером, иззябнув на работе, мы так раскалили нашу печурку, что она стала даже потрескивать. Я взглянул на термометр. 26 градусов!

– Не хватит ли топить, Алеша? – спросил я.

Вместо ответа я услышал возглас:

– Бабочка!..

Действительно, на нашем колченогом столе, заставленном консервными банками и чашками, сидела зеленовато‑желтая крушинница. Бабочка медленно ползала, перебирая слабыми лапками, то скручивая, то раскручивая тонкий хоботок.

– Вот чудо! Откуда она взялась? – спросил Алеша.

– Не вижу здесь чуда, – ответил я. – Она зимовала в нашей избушке. И, наверно, спала бы до весны, когда бы ее не обмануло тепло..

– А как же, – перебил Алеша, – в стихах говорится:

«Но не долог мой век,

Он не долее дня…» –

ведь эта бабочка уже прожила месяцев пять.

Я объяснил Алеше, что крушинница относится к зимующим бабочкам и что из зимующих она самая долговечная. Она может прожить месяцев десять.

Мы предложили нашей гостье каплю сиропа на конце карандаша, но она только ползала взад и вперед по столу, бестолково тыча в доски хоботком.

– Стесняется, – сказал Алеша.

Так мы и улеглись спать, оставив крушинницу бродящей среди посуды.

Утром бабочка исчезла, но к ночи, когда мы вернулись с работы и вновь раскалили печь, она опять деловито ползала по столу.

– Хитрая, – сказал Алеша, – днем‑то, когда холодно, она спит, а как тепло станет, то гулять выходит.

– А где ж она спит? – спросил я.

– Под лавкой. Разве вы не заметили, что она оттуда вылезает?

Скоро мы привыкли к нашей крылатой знакомой, которая скрашивала нам зимние вечера, напоминая своим видом о весне, о цветах.

Мы даже имя ей дали: Катенька.

Только, бывало, сядем ужинать, а уж Катенька тут как тут. Сядет на перевернутую миску и вдруг широко раскинет свои угловатые, светлые крылья. И сразу в нашей «ветхой лачужке» веселее станет.

Но порою, особенно когда за стеной выла метель, бабочка не показывалась из своего убежища. Должно быть, она чуяла плохую погоду. Разглядели и изучили мы нашу крушинницу до мелочей. Так, мы заметили, что один из толстых розовых усов Катеньки чем‑то поврежден, искривлен… Из дюжины крушинниц мы бы безошибочно узнали нашу бабочку.

В конце февраля, окончив работу, мы покинули избушку на берегу озера. И как же нам было жалко расставаться с нашей Катенькой!

МААКОВ МАХАОН

«В Уссурийском крае одной из самых замечательных бабочек надо считать Papilio maachi величиной с ладонь и превосходного голубого цвета».

Пржевальский

Около двадцати лет назад довелось мне работать на Дальнем Востоке. Участок, который я должен был снять на карту, оказался очень интересным. Тут были и острые сопки, поросшие дубняком, и широкие болота – мари, которые летом щетинились пыреем выше человеческого роста, и участки нетронутого леса, где соседствовали могучие кедры и длиннорукие лиственницы с прозрачными ясенями и тенистыми кленами, где рябчики свистели в зарослях орешника, переплетенного диким виноградом.

С восхищением и любопытством глядел я на всё окружающее, так как знал, что здесь сохранилось много животных и растений далекого прошлого. В середине лета моя палатка стояла на берегу реки Сельгон. Цветущие луговины здесь чередовались с болотами и рощами. В отряде моем было трое рабочих. Жил я с ними очень дружно. Они скоро заметили, что «товарищ техник», как меня называли, кроме составления карты, интересуется природой края.

Часто у вечернего костра у нас завязывались беседы о зверях и птицах, о деревьях и травах. Кажется, мне удалось разжечь в своих спутниках любознательность; не было дня, чтобы они не приносили мне какой‑нибудь диковинки…

Однажды, проверяя высоты, сидел я в душной палатке и вдруг услышал голос нашего охотника – Ковалева:

– Товарищ техник! Товарищ техник!

Я выскочил наружу.

Ковалев почти бежал ко мне по высокой траве. В левой руке он нес ружье, а в правой… пальцами правой он держал огромную бабочку, которую я сперва принял за синюю птицу – зимородка.

– Вот! – сказал он, показывая мне необыкновенного махаона.

До сих пор помню, как билось у меня сердце, когда я осторожно брал редкостный подарок.

– Ну, Ковалев!.. Вот спасибо!.. Да как же это ты сумел? – говорил я, жадно разглядывая бабочку. – А я несколько раз пытался ее изловить – и всё напрасно. Летает она высоко и быстро, как ласточка.

– Да, посчастливилось мне! – отвечал Ковалев, широко улыбаясь. – Стоял я возле куста черемухи. Вдруг вижу, – летит!.. Я, недолго думая, шапку с головы – да в нее шапкой и кинул. И так удачно – бабочка упала в траву и лежит. Оглушил ее, должно быть..

Я еще раз поблагодарил Ковалева и, отложив на время карту, занялся махаоном.

Неожиданное приобретение заставило меня задуматься.

Вспомнилось мне, как перед отъездом в экспедицию я побывал в Зоологическом музее Академии наук. Долго стоял я перед витринами, посвященными животному миру Уссурийского края, и огорчался тем, что великолепный мааков махаон был представлен далеко не свежим, неряшливо расправленным экземпляром.

Тогда же и решил я привезти из экспедиции эту бабочку и подарить ее музею…

И вот мааков махаон в моих руках. Я должен сохранить его до Ленинграда. Но как это сделать?

Еще три месяца я буду странствовать в тайге. Бабочку надо расправить, высушить, поместить в коробку, а я оставил на базе расправилку и энтомологические булавки. Да и как я буду ее носить по тайге всё лето? Что от нее останется? Может быть, отпустить ее? – я опять стал смотреть на «синюю птицу»…

Нет, об этом и думать не стоит.

Я умертвил бабочку, капнув на нее очищенным бензином, и решительно наколол на свою единственную швейную иглу.

Теперь надо делать расправилку. Из чего?…

Только через час она была готова, склеенная фотопастой из двух папиросных коробок «Казбек» и четырех спичечных коробков.

Так вот он каков, мааков махаон – бабочка, названная в честь русского натуралиста Ричарда Маака. Свыше одиннадцати сантиметров в размахе имеют ее треугольные бархатистые передние крылья. По их черному фону рассыпана мельчайшая изумрудно‑зеленая пыль. Но еще красивее задние крылья. На них переливается волнистый узор из голубых, синих и зеленых лент, а снизу она коричневато‑черная с россыпью золотых точек и с семью розовыми полулуниями на каждом заднем крыле.

Расправив бабочку, я позвал своих спутников.

– Ох, и баская же! – воскликнул, взглянув на нее, уроженец Урала – Крупин.

– Аккуратненькая! – заметил повар Лаптев.

Я объяснил им, что должен увезти бабочку домой, но не знаю, как это сделать.

– Завтра мы уходим в тайгу, – говорил я. – Чтобы эту синюю красавицу высушить, надо ее держать на расправилке дней четырнадцать‑двадцать. Как быть? Нести ее так невозможно…

– А сюда мы еще вернемся? – спросил Лаптев.

– Если вернемся, то не раньше осени, – ответил я.

– Я так думаю, – продолжал Лаптев, – надо положить ее аккуратненько в фанерный ящик – есть у меня такой из‑под вермишели, – а потом зарыть на лето в землю. Пусть нас дожидается.

– Она отсыреет в земле и пропадет, – возразил я.

– У нас на Урале, – сказал Крупин, – коли что надо сохранить, то вешают на дерево, лабаз ставят…

– Вот это правильно! – поддержал его Ковалев. – Но только надо не вешать ящик на дерево, а положить в дупло.

На том и порешили.

Скоро послышались удары топора, – это Крупин строил в дуплистом дубе убежище для «синей птицы». А я устраивал бабочку в ящике, принесенном поваром.

– Аккуратненько, аккуратненько! – бормотал он, помогая мне.

Ящик закрыли, залепили щели стеарином, чтобы ни один муравей не пролез, и осторожно опустили в дупло, замаскировав отверстие корою и мхом.

Через три месяца, холодной сухой осенью, я окончил съемку в сорока километрах от Сельгона. Обстоятельства не позволяли мне побывать у заветного дуба, но это не значило, что я решил отказаться от маакова махаона.

Остались считанные дни до отъезда домой. Когда я сказал начальнику, приехавшему на приемку работы, что мне нужно сходить на Сельгон, и объяснил причину, он расхохотался:

– Да что вы, ребенок, что ли? – возмущался он. – Как, из‑за какой‑то бабочки ломать ноги? Нет, нет, я вас не отпущу. Вы мне нужны. Будем проверять журналы.

– Но ведь эта бабочка – эндемик…[8] – пробовал я возражать.

– Какой там эндемик? Чепуха! – отрезал он.

Что будешь делать? Я не на шутку расстроился.

– Иван Петрович, – сказал я, – а если я попрошу пойти на Сельгон рабочих, – вы будете возражать?

– Не буду, потому что знаю, рабочие (вы уж меня извините) умнее вас и не пойдут. Это же бессмыслица!

– Ковалев! Крупин! – позвал я.

Ковалев и Крупин вошли в палатку.

– Вот в чем дело, товарищи, – начал я. – Мне предстоит срочная работа, поэтому я не могу пойти за бабочкой на Сельгон..

Начальник сердито крякнул. Я продолжал:

– То, что я вам говорю, не приказание, а просьба. Не сходите ли вы за нашей «синей птицей»?… Заодно поохотитесь.

Крупин только кивнул головой, а Ковалев ответил кратко:

– Что ж, с радостью! – и вышел вместе с товарищем.

– Имейте в виду, – сурово сказал начальник, – что если с ними случится что, то вам придется отвечать.

Рано утром провожал я своих товарищей.

Условились, что вернуться они должны на третий день к вечеру.

– Вы несите ящик‑то аккуратненько! – напутствовал их повар.

Вернулись они на четвертый день, когда я уже начал сильно беспокоиться.

– Пришлось нести ящичек в руках, а это мешало шагать, – объяснил Ковалев.

Я крепко‑крепко пожал им руки.

В тот же день уезжал начальник. Уже прощаясь, он неожиданно сказал:

– Да покажите же мне вашу драгоценность!

Я открыл крышку ящика.

– Да. – протянул он, – большая, но ничего особенного не нахожу. У нас, под Кировом, по‑моему, таких много летает. Есть даже лучше…

«Они не видят и не слышат,

Живут все в мире, как впотьмах…» –

Прошло с тех пор много лет. В Зоологическом музее хранится чудесный махаон.

Он чуть поблек от времени, но не потускнело во мне чувство благодарности к моим славным спутникам в странствиях по Дальнему Востоку.

М. Сазонов

Мечта

Легла роса. Завечерело.

Неподалёку от копра

Сидит шахтер под вишней белой.

Пред ним толпится детвора.

Бойки мальчишки.

Не уймешь их,

Щебечут, как весной стрижи:

– Ну что ж молчишь ты, дядя Леша?

Ты обещал нам, – расскажи.

Шахтер вздохнул:

– Придется, вижу…

Нигде прохода нет от вас. –

Он улыбнулся, сел поближе,

Про уголек повел рассказ.

И видят образ исполина,

Рожденный в глубине земли,

Чьей силою сильны машины,

Чья сила движет корабли,

Она железо заставляет

В плавильной клокотать печи.

И свет над Родиной сияет

Полдневным солнышком в ночи.

И долго слушают ребята,

Не шевелятся, ни гу‑гу…

А ночь пришла.

Туман крылатый

Гусиной стаей на лугу.

– Кончать, ребятушки, придется, –

Сказал шахтер, – ко сну пора. –

И неохотно разбредется

Мечтательная детвора.

Когда уснут в гнездовьях птицы,

Уронит небо звезды в Дон,

Чуть слышно в хату постучится

И подойдет к ребятам сон.

Он скажет им:

– Я ваш ровесник,

Айда, друзья, со мной в забой.

Заворожит гудковой песней

И уведет их за собой.

Заглянет утром солнце в хату,

Чтоб в школу разбудить ребят,

И убедится, что ребята

Со сном расстаться не хотят.

Серьезный вид, бормочут что‑то…

Светилу будет невдомек,

Что у ребят кипит работа, –

Во сне рубают уголек.

М. Колосов

Лыско

Целую ночь я не мог уснуть.

Шутка ли, рано утром на машине поеду с отцом в самый дальний колхоз и пробуду там недели две, а то и больше!

Я так размечтался о поездке, что сон совсем не брал. А когда перевалило за полночь, начала болеть голова. Чтобы уснуть, я старался ни о чем не думать. Но и это не помогло. Разные мысли лезли в голову.

Я лег на левый бок, потом на правый, перевернулся на спину – еще хуже. И только когда положил подушку нагревшейся стороной вниз, стал забываться и, кажется, уснул. Это был очень чуткий и короткий сон.

Я услышал, как папа сбросил с себя одеяло; и не успел он еще коснуться ногами пола, я вскочил с постели и подбежал к нему:

– Уже поедем, да?

Отец удивленно взглянул на меня:

– Ложись спать, еще рано. Какой беспокойный человек!.. – Он покачал головой: – Всю ночь дежуришь?

– Нет. Уже выспался, – сказал я как можно бодрее, хотя в висках стучало и даже тошнило оттого, что я почти совсем не спал.

Когда мы вышли на улицу, рассвет еще только‑только начинался.

Тишина стояла такая, какой я никогда не слышал: ни звука, ни шороха. Даже широкие листья на тополе, которые и в безветренную погоду шелестели, сейчас были совсем неподвижны. Звезды мерцали в высоком небе и, казалось, одна за другой гасли: с востока, где небо было матово‑светлым, медленно наступал день.

Поеживаясь от предутренней прохлады, я рысцой бежал за отцом к гаражу. Там мы встретили шофера, который ходил вокруг машины и бил каблуками по упругим резиновым шинам – проверял, не спустила ли какая из них за ночь воздух.

Поздоровавшись с отцом, он кивнул на меня:

– Провожает?

– Нет, со мной. Солома есть в кузове?

– Есть! – весело сказал шофер. – Поедем, что ли? – и, не дожидаясь ответа, побежал в сторожку. Оттуда он вернулся с какой‑то девушкой: – У меня тут есть пассажирка, – тоже в «Коммунар» едет, студентка, на каникулы к родителям…

– Что ж так поздно? – спросил папа.

– Я была на практике, – быстро ответила студентка и, словно боясь, что она нас стеснит, сказала: – садитесь с мальчиком в кабину…

Папа не дал ей договорить:

– О нет! Такого не будет: мы мужчины сознательные, – папа засмеялся. – Залезай, Сергей! – он подтолкнул меня к машине и помог забраться в кузов.

Свежая ржаная солома была душистой и жесткой. Я обмял ее ногами и сел рядом с отцом.

Качнувшись на ухабе, машина выехала со двора на дорогу и помчалась по степи.

Меня стало клонить ко сну. Я положил голову папе на колени, он прикрыл меня своим пиджаком, и я уснул.

* * *

Первое, что я увидел проснувшись, было восходящее солнце. Оно выползало из‑за земли и вскоре, оторвавшись от нее, повисло в воздухе. Теплые лучи пригревали, и мне хотелось спать, спать…

– Ну, проснись же, сынок, – осторожно теребил папа, – уже приехали.

Я с трудом встал на ноги и спустился на землю.

– Не выспался? – спросил папа и, набросив мне на плечи свой пиджак, сказал: – Пойди за скирду, поспи.

– Да ну что вы! – запротестовала студентка. – Такое утро, а вы парня спать укладываете! Возьмите свой пиджак, – звонким голосом распорядилась она и сняла с меня папину одежду. – Сережа, за мной, догоняй!

Девушка побежала по притоптанному жнивью, я нехотя последовал за ней. Она то и дело, оглядываясь, поторапливала меня. Две длинные косы, которые лежали у нее вокруг головы, упали на спину. Иногда они подскакивали так высоко, что перекидывались через плечо на грудь. Девушка рукой отбрасывала их опять назад и кричала мне:

– Давай, Сережа, давай!

Возле бочки с водой она остановилась:

– На месте! Раз, два, три! Ре‑же!

– Теперь умойся. Я открою бочку, а ты умывайся. Мы немножко: здесь вода на вес золота.

Когда мы вернулись к машине, я чувствовал себя совсем бодрым.

– Ну, как, проснулся? – встретил меня шофер. – Э, брат, Настя хоть кого разбудит, с нею не шути! – он повернулся к папе, пояснил: – Моя племянница!

– Вы на физкультурника учитесь? – поинтересовался папа.

– Нет, – засмеялась Настя и, ухватившись за борт, легко вскочила на колесо машины. Она взяла небольшой чемоданчик и, спрыгнув на землю, договорила: – На горного инженера. Ну, до свиданья! Спасибо, что довезли.

– Молотить приходите.

– Приду обязательно! – девушка помахала рукой и скрылась за скирдами.

* * *

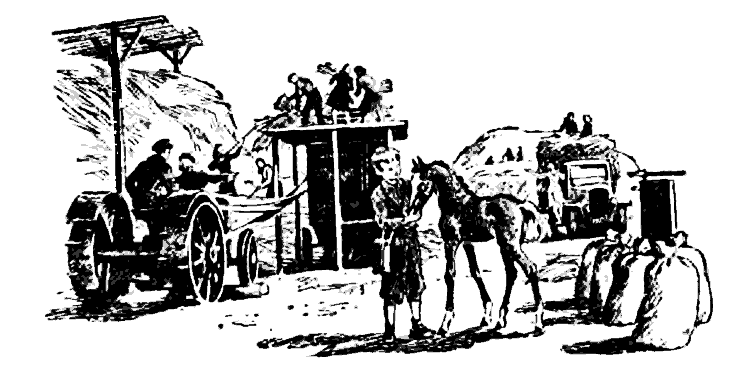

На току было шумно. Молотилка стучала ситами, шуршала многочисленными ремнями, завывала от напряжения.

Самым интересным для меня была откатка соломы. Здесь, кстати, я нашел себе товарища – Ваню. Когда я увидел его впервые, меня поразил его нос: спекшаяся на солнце кожа кучерявилась и слезала с него, обнажая нежную красную кожицу.

– Больно? – спросил я у него.

– Чего больно? – не понял он.

– Нос обгорел, – больно?

Ваня посмотрел на меня и недоуменно хмыкнул. Мне стали неловко. Вообще он ко мне сначала отнесся как‑то недружелюбно, посматривал с презрением. Но когда я ему объяснил, что я не просто какой‑нибудь наблюдатель, а приехал молотить рожь с отцом и что тракторист – это и есть мой отец, Ваня сразу изменил свое отношение.

За Ваней была закреплена лошадь, с помощью которой он оттаскивал пустую волокушу со скирды к молотилке.

Сетка, как называл Ваня волокушу, была сделана из бревен и цепей. Когда на сетке вырастала целая гора обмолоченной соломы, к ней цепляли длинный трос и подавали команду погонщице волов:

– Давай!

Погонщица поднимала жующих жвачку волов. Они тащили огромную волокушу, которая постепенно соединялась концами, сжимала солому и медленно ползла сначала по жнивью, потом взбиралась на скирду.

Тут и начиналась Ванина работа. Скирдоправы освобождали один конец волокуши. Ваня подводил лошадь и за конец короткого троса стаскивал волокушу со скирды. Возле молотилки он освобождал лошадь, и она шла на свое место. В ожидании очередной волокуши Ласка от нечего делать хрустела овсом. А маленький ее жеребенок либо тоже кормился, либо, если было очень жарко, ложился в тень. Но чаще всего он бродил по току.

Это был очень любопытный жеребенок. Он подходил к работающим и смотрел, что они делают.

Шерсть на нем была серая и блестящая. На лбу – белая полоска, похожая на восклицательный знак. Ноги длинные, тонкие, упругие. Если кто приближался к нему, он подпрыгивал, словно мяч, и уносился к матери. Жеребенок был очень красивый, он‑то и привел меня к Ване. Я хотел его приласкать, но он убежал. Я погнался за ним и наткнулся на Ваню.

– Какой красивый жеребенок, – сказал я, – лысенький! Лыско, Лыско… – стал я звать жеребенка.

– Какой тебе Лыско? Его зовут Скакун.

– Нехорошее имя, Лыско лучше.

– Ничего не лучше, – отмахнулся Ваня. – Думаешь, им дают имена, как вздумается? Как бы не так!

Как дают имена лошадям, я не знал, а спросить постеснялся. Но имя Скакун мне не нравилось.

Смягчившись, Ваня придержал жеребенка и позволил мне погладить его. Я обнял Лыско за бархатную шею и прикоснулся щекой к его мордочке. Он сначала не сопротивлялся, но затем вырвался и ускакал.

Ваня засмеялся.

– Вишь, какой скакун! А сахар любит – страсть!

– Сахар?

Я побежал под навес, достал папину сумку и взял несколько кусочков сахару.

– На ладонь положи и поднеси, – учил меня Ваня.

– Лыско, Лыско, – звал я жеребенка и подходил к нему с вытянутой рукой.

Жеребенок увидел сахар, подошел и стал мягкими губами брать его. Губы его щекотали ладонь, но я не отнимал руку, терпел.

С этих пор я перестал есть сахар и всё отдавал Лыску, который уже привык ко мне и разрешал гладить по спине. С Ваней мы стали совсем друзьями. Он даже примирился с тем, что я зову жеребенка Лыско, а не Скакун.

Иногда он поручал мне оттащить волокушу, и я был очень доволен этим. Так мы и жили с ним, пока на ток не пришла Настя. А как пришло, так в тот же день во время обеденного перерыва спросила у меня:

– Ну как, Сережа, нравится работа?

– Какая? – не понял я. – Мне работы никакой не дают.

– Как не дают? Ты что ж, так без дела и болтаешься? А я‑то думала, что ты на соломе! Иван Петрович, – обратилась она к заведующему током. – Что же вы человеку дела не найдете?

Иван Петрович, низенький, добродушный старик, отмахнулся:

– Отстань, выдумала! Мальчишка с отцом приехал так просто, посмотреть, в гости, можно сказать..

2020-06-12

2020-06-12 107

107