Зайти в парикмахерскую и остричь волосы Бабушкин не мог: его, конечно, задержали бы.

Правда, Германия не выдавала русскому царю политических беженцев и даже предоставляла им приют. Но у Бабушкина не было паспорта. Как тут докажешь, что ты – не вор, не бродяга, а борец за свободу?!

В Штутгарте Бабушкин направился к Дитцу. Найти его оказалось не трудно: Дитц держал большой книжный магазин в центре города.

Бабушкин постоял перед огромным зеркальным стеклом витрины, за которым были красиво разложены книги, посмотрел на внушительную вывеску; на обеих ее концах тоже были изображены книги.

«Туда ли я попал?» – подумал он.

Из магазина вышла изящно одетая седая дама, вслед за ней – высокий нарядный господин с тросточкой.

Бабушкин провел ладонью по щеке – почувствовал под рукой густую, колючую щетину.

«С самого Екатеринослава не брился! – вспомнил он. – И когда смогу соскоблить эту шерсть, – неизвестно».

Посмотрел на свой потрепанный, грязный студенческий костюм, сапоги, измазанные глиной, и покачал головой.

Но делать нечего; Бабушкин решительно толкнул дверь и вошел в сверкающий книжный магазин.

– Господин Дитц? – спросил он у продавца.

Тот изумленно оглядел оборванца и молча показал за прилавок, где виднелась обитая кожей дверь.

Бабушкин вошел. Это была маленькая комната – кабинет хозяина: письменный стол, два книжных шкафа, два кресла и диван.

Дитц – усатый обрюзгший старик с сухим умным лицом, одетый в добротный черный костюм, – увидев странного посетителя, так растерялся, что даже не предложил ему сесть.

К счастью, Дитц немного говорил по‑русски: когда‑то был в Петербурге.

Еще больше встревожился он, когда Бабушкин спросил о Владимире Ильиче.

– Никакого Ленина я незнаком, – с трудом выговаривая русские слова, сердито пробормотал осторожный немец.

«Кто этот оборванец? Шпик? Или еще какой‑нибудь прохвост?» – подумал он.

Но, взглянув на открытое, усталое, побледневшее от огорчения лицо незнакомца, Дитц прибавил:

– Вы разыскивайт мистера Рихтера. Нах Лондон. Холфорт сквер, около станции Кинг Кросс Род, – и Дитц сухо кивнул головой, показывая, что разговор закончен.

Огорченный Бабушкин вышел из магазина, бормоча про себя: «Рихтер, Холфорт сквер, Кинг Кросс Род» (он пуще всего теперь боялся забыть эти мудреные слова).

Рядом находился сквер: цветочные клумбы, две шеренги аккуратно подстриженных, выровнявшихся, словно солдаты на параде, деревьев.

Бабушкин сел на скамейку.

«Что предпринять дальше? – устало подумал он. – Как добраться до Лондона?»

Иван Васильевич сидел долго, глубоко задумавшись. Рукою он изредка по привычке поправлял фуражку, чтобы из‑под нее не вылезали пряди зелено‑малиновых волос.

«Надо бы скинуть лохмотья, – думал он. – Но как достать другую одежду? А впрочем, может, так и лучше? Похож на безработного. Меньше внимания привлеку…»

К вечеру на скамейку, рядом с Бабушкиным, опустился здоровенный, широкоплечий, похожий на боксера мужчина с прыщавым лицом. На нем был пиджак в крупную клетку, щеголеватый котелок, в руке – тросточка и портфель.

«Боксер» сидел, пристально поглядывая на Ивана Васильевича, чертил тросточкой узоры на песке и сквозь зубы небрежно насвистывал веселенький мотивчик.

«Шпик, – подумал Бабушкин. – А я без паспорта».

Чтобы проверить свои подозрения, Иван Васильевич встал и неторопливо направился к урне, стоявшей метрах в пятнадцати. Кинул в урну какую‑то ненужную бумажку, завалявшуюся в кармане, и сел тут же, на ближайшую скамейку.

Незнакомец, ухмыляясь, встал, подошел к Бабушкину, сел рядом с ним и в упор спросил:

– Ви – рус?

«Так и есть, попался!» – подумал Иван Васильевич, оглядывая его могучую фигуру.

– О, не тревожьтесь! Я вам не хочу плохо. Я ваш фройнд – как это по‑руссиш? – заклятый друг, – торопливо сказал «боксер».

Говорил он бойко, но с сильным акцентом и употреблял странную смесь русских, польских и немецких слов. Но в общем его нетрудно было понять.

Бабушкин молчал.

– Я аллее знаю, я аллее вижу, – развязно продолжал «боксер». – Ви без хаус‑дома, без грошей, без один хороший костюм. Ви есть усталый и голодный человек.

«Куда он гнет?» – настороженно думал Бабушкин.

– Я очень люблю помогайт рус‑меншен, – без умолку трещал прыщавый. – Я думайт, – ви не против иметь свой хаус‑домик, свой один садик, свой доллар уф банк?…

Бабушкин молчал.

– В сквер – хороший цветки, но плохой разговор, – заявил «боксер» и вдруг, хлопнув Ивана Васильевича по плечу, сказал:

– Пошли в кабачок. Выпьем пива. Я угощай…

– Благодарю, – ответил Бабушкин. – Но не могу. Тороплюсь на работу..

– Те, те, те… – подмигнув, хитро засмеялся «боксер», помахивая пальцем перед носом Бабушкина. – На работу без паспорт не берут..

Иван Васильевич вздрогнул.

«Ловкий прохвост», – подумал он.

Но ответил спокойно, не торопясь:

– Почему это без паспорта?

– Те, те, те… – снова засмеялся «боксер». – Я – как это по‑рус‑сиш? – убитый воробей. Меня на мякише не обманешь. Я знай – ви есть без паспорт…

Хочешь разбогатеть? – вдруг перейдя на «ты», дружески зашептал он и снова положил руку на плечо Бабушкину. – Вот, – ом вытащил из портфеля какую‑то бумагу. – Читай. Едем нах Америка!

– В Америку? Зачем? – удивился Бабушкин, быстро просматривая бумагу.

Это был бланк контракта, отпечатанный на трех языках: немецком, польском и русском. Подписавший его давал обязательство отработать три года на хлопковых плантациях в Аргентине.

«Отказаться? – быстро соображал Бабушкин. – Нет, не годится. Этот прыщавый вербовщик кликнет шуцмана. Чует собака, что я без паспорта».

– В Аргентину? Отлично! – оживившись, заявил Бабушкин. – Всю жизнь мечтал: ковбои, прерии, индейцы…

Вербовщик не заметил насмешки.

– Вот здесь подписайт, – сказал он. – И не попробуй спрятайтся. Наша компани – как это по‑руссиш говорят? – под асфальт найдет!..

«Какую бы фамилию поставить? – думал Бабушкин, вертя в руке карандаш. – Герасимов? Сидоров? Петров?»

Он улыбнулся и наискось, коряво, неразборчиво подписал:

«Ловиветравполе».

– Какой длинный имя! – присматриваясь к размашистым каракулям Бабушкина, удивился вербовщик.

– Украинская фамилия, – спокойно ответил Бабушкин.

Вербовщик, уложив контракт в портфель, сразу оставил свой прежний дружеский тон. Теперь он приказывал:

– Являйтся завтра. Ровно восемь, – он сообщил адрес сборного пункта.

– Хорошо, – согласился Бабушкин. – Итак – завтра в восемь! Ауфидерзейн!

Он встал со скамейки и неторопливым шагом покинул сквер.

Долго петлял по городу, брел какими‑то глухими переулками, то и дело незаметно оглядываясь: нет ли слежки? Кажется, всё спокойно, «на следу» никого.

Было темно, пустынно. Низенькие, островерхие дома с аккуратными оградами и тщательно подстриженными деревцами казались ненастоящими.

Бабушкин выбрался за город. Пошел лесом. Вскоре вышел к полотну железной дороги и зашагал по шпалам. Вспомнил, как он ехал в Штутгарт на товарной платформе. Подумал:

«Придется повторить!»

Выбрал место, где начинался крутой подъем – паровоз вынужден будет замедлить ход, – и лег, ожидая…

Поезда долго не было. Потом показался огромный, как глаз дракона, фонарь паровоза. Бабушкин уцепился за металлические поручни и влез в товарный вагон.

Ночь была теплая. Скрючившись в углу, Иван Васильевич заснул.

Когда он проснулся, было еще темно. Четко стучали колеса.

«Интересно, куда мы едем? – подумал Бабушкин. – А, чорт! Всё равно. Лишь бы подальше от Штутгарта».

* * *

В товарном составе Бабушкин доехал до какого‑то маленького немецкого городка с очень длинным названием. Потом добрался до Франции, а оттуда на пароходе через Ламанш переправился в Англию.

И вот, наконец, Бабушкин в Лондоне. Теперь осталась последняя, но нелегкая задача: найти мистера Рихтера, а потом через него – Ленина.

Бабушкин медленно шел по лондонским улицам.

Свернув влево с шумного проспекта, он неожиданно попал в аристократический квартал. Тянулись тихие, заботливо убранные скверы. В глубине их – нарядные особняки, увитые зеленью, с огромными зеркальными окнами и внушительными швейцарами.

Бабушкин пересек несколько улиц – картина вдруг резко изменилась. Узкие, грязные переулки с развешенным над мостовой бельем, рахитичные, бледные малыши на задворках.

«И здесь, как в России», – подумал Бабушкин.

– Кинг Кросс Род, Холфорт сквер… – спрашивал он у прохожих.

Те что‑то подробно объясняли, но Бабушкин следил только за их жестами: по‑английски он всё равно ничего не понимал.

На одной из улиц громадный «боби»[6] в каске толкал перед собой хилого мальчишку, вероятно уличного вора. Целая толпа шла сзади, гикала, свистела.

«Знакомая картина», – подумал Бабушкин.

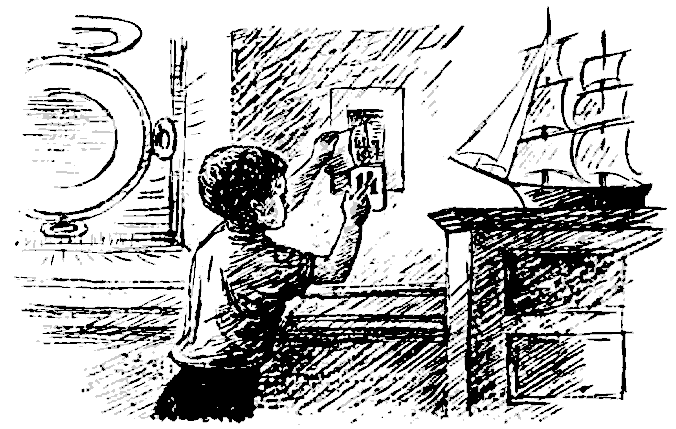

Он свернул направо и очутился на Холфорт сквер, возле станции Кинг Кросс Род. Сердце стучало неровно, толчками. Во рту вдруг пересохло. Переждав минутку, чтобы успокоиться, он постучал молотком в дверь небольшого углового дома.

– Мистера Рихтера… – взволнованно сказал он открывшей женщине.

– Плиз, кам ин,[7] – приветливо ответила та, удивленно глядя на странного посетителя.

Бабушкин вошел. Его провели по лестнице в маленькую прихожую.

– Мистер Рихтер, к вам! – воскликнула хозяйка.

Из соседней комнаты вышел невысокий подвижной человек.

– Ко мне? Кто бы это? – чуть‑чуть картавя, спросил он по‑английски.

Бабушкин слова не мог вымолвить от неожиданности. Мистер Рихтер – это и был Ленин.

Алексей Крутецкий

Правдивая история

«Вы, милые мои, о любви, красоте толкуете, и каждый из вас по‑своему рассуждает. Однако же все вы об этом настоящего понятия не имеете», – вступил в разговор дедушка. По случаю торжественного дня на нем был лучший костюм, на груди орден. Будничными оставались только мягкие валенки с обрезанными голенищами.

Дети, внуки и молодые гости – девушки и юноши – притихли.

«Чтобы понятнее было всё то, что я хочу сказать, необходимо выслушать одну историю», – продолжал дедушка.

«В девятьсот пятом году работал я за Московской заставой, на вагоностроительном заводе; назывался он тогда заводом Речкина. Токари, слесари, кузнецы на заводе главенствовали, а металлисты, как известно, во всех революционных делах были первейшими зачинщиками. Про нас так и говорили: „Речкинцы – озорной народ“. Бывало за Нарвской заставой или на Выборгской стороне чуть забастовкой повеет, а у нас в цехах вдруг лопнут водопроводные трубы и вода хлынет во все цеха, бросай работу. Или затлеет что‑нибудь, дымок появится, и все закричат: „Пожар, пожар!“ Весь народ из цехов на широкий двор выбежит, готовый в ряды строиться.

Одним из первых озорников на заводе был слесарь Иван Корнеич. Жил он за стеной завода, на поле, в деревянном домишке с женой Аксиньей и дочуркой Аграфеной. Знакомые называли их просто: Корнеич, Корнеиха и Гранька. Природа наградила Корнеича нравом веселым, неунывающим, Корнеиху же нравом сварливым. Гранька была как и все дети рабочей окраины: узкие плечики, тонкая шея, и только серые глаза на худеньком лице казались слишком большими.

В дни срыва работы в цехах Корнеич, приходя домой, говорил Аксинье:

– Опять началось… – и ухмыляясь, покачивал головой. Иногда он рассказывал и подробности… – Старик‑слесарь в темном проходике одному провокатору как молотком по лбу тяпнет…

– А ты? А ты? – набрасывалась Корнеиха.

– А что я? Только и сказал: так жить и терпеть больше нельзя, с голодухи подохнешь. И сказал не где‑нибудь, а у себя в цехе, – оправдывался Корнеич.

Как только Корнеиха выходила из комнаты, Корнеич подмигивал Граньке:

– Ну и потеха была! Литейщики своего мастера бросили в тачку, вывезли из цеха, да и вывалили посреди двора…

– А потом что? – шопотом спрашивала Гранька.

Останавливался завод, Корнеич с утра уходил из дома.

– Иди, иди, ищи для себя погибели, – провожала Корнеиха, – и дочку захвати, поставь на паперть к церкви, может, люди добрые грош дадут!

– Зачем к церкви, – ухмылялся Корнеич, – вот подожди, скоро сама увидишь…

Корнеич никогда не договаривал, что увидит жена, а только добродушно прищуривал глаза, как будто это долгожданное было уже у него в кармане.

Спокойствие и уверенность мужа доводили Корнеиху и до крайностей. Она иногда кричала.

– Сама пойду в полицию и всё расскажу!

– Тише, тише! – просил Корнеич. – Никуда ты не пойдешь, и говорить про меня нечего.

Корнеич уходил, и Корнеиха набрасывалась на Граньку.

– Гляди, до чего довел. – Она указывала на кровать, осевшую набок, на посудный шкафчик с оторванной дверкой и на нее, Граньку.

Оставаясь одна, Корнеиха садилась к подоконнику чинить белье и раздумывала, – как жить дальше? На мужа она не надеялась, говорила о нем: „Всю жизнь ловит журавлей в небе“. Гранька же всё крепче и крепче привязывалась к отцу и, казалось, уходила от нее.

– Господи! Вся в отца! – шептала Корнеиха. – Всю жизнь будет мучиться и семью мучить! – Она оглядывала свои руки, острые коленки, обтянутые ветхой юбкой, и опускала голову. Ей казалось, что кто‑то страшный, неумолимый подкрадывается к домику…

Однажды ночью в дверь постучали. Вошел литейщик, приятель Корнеича, и с ним незнакомый человек с пакетом в руке.

– К тебе до завтра! – сообщил литейщик, указывая на незнакомца.

Корнеиха, набросив на плечи одеяло, с тревогой оглядывала пришедшего. Гранька, сидя на кровати, ежилась от холода. Корнеич крепко потирал руки, словно отогревая их.

Литейщик ушел. Незнакомец, не раздеваясь, лег на пол, пакет положил под голову.

Корнеиха почувствовала неладное.

– Опять затеваете! – прошипела она со злобой и бросила незнакомцу свою подушку и полушубок. – Разуйся да вытяни ноги‑то!

Незнакомец молча стал разуваться, а Корнеич присел к нему на пол.

– Спи! – крикнула Корнеиха Граньке, и та нырнула под одеяло.

Полежав немного, Корнеиха спросила с раздражением:

– Небось, голодный?

– Не очень, – ответил незнакомец.

– Господи, господи! Ни днем, ни ночью. И нет на вас пропаду! – с отчаянием произнесла Корнеиха, надела платье, валенки и пошла в кухню ставить самоварчик.

Утром Корнеич потихоньку от жены привязал к животу под рубашку пачку листовок и с первыми заводскими гудками ушел с незнакомцем.

Для „начала“ причин было много. На этот раз поводом послужило незаконное увольнение двух рабочих модельного цеха. Утром модельщики узнали о судьбе своих товарищей, а через час об этом уже говорили во всех цехах. Еще через час вдруг перегорел электромотор на станции, а спустя немного „уголь оказался непригодным“ и топки в кочегарке заглохли. Остановились цеха, народ вышел на широкий двор, обнесенный высокой железной оградой.

Когда появилась полиция, рабочие хлынули со двора на улицу, но ворота захлопнули, наложив на них толстую цепь. Успевшие выбежать толпились на проспекте и шумели, а запертые во дворе метались, искали выхода.

Полиция ждала подкрепления, чтобы начать выпускать рабочих из ворот по одному и арестовывать всех подозрительных, по указанию провокаторов.

Корнеиха, услышав шум, набросила полушубок и побежала искать мужа. Граньке приказала не выходить из дома.

Корнеиха искала мужа в толпе у завода; а Корнеич в это время прибежал домой, схватил с подоконника пустую бутылку из темного толстого стекла, достал из кармана большой кусок негашеной извести, – скомандовал:

– Гранька, помогай! – и торопливо стал крошить известь на мелкие кусочки.

Когда бутылка была наполнена известкой, налита водой, закупорена и горлышко обмотано проволокой, Корнеич опять скомандовал:

– Надевай пальтушку!

Гранька, раскрыв рот, ловила каждое слово.

– Беги и ставь бутылку куда‑нибудь поближе к воротам, но так, чтобы городовые и никто ее не видел! Сумеешь? Не боишься?

– Не беспокойся! – ответила Гранька, сунула бутылку за пазуху и, сияющая, побежала, а Корнеич, крепко потирая ладони, засмеялся.

Сквозь кольцо полицейских взрослого не пропустили бы, а на Граньку никто не обратит внимания. Но вдруг он, опомнясь и вытянув вперед руки, побежал догонять Граньку. „Не предупредил девчонку, бутылка может взорваться у нее за пазухой“.

У заводских ворот стояли несколько околоточных и городовых. Дальше – пустой полукруг. А еще дальше – толпа, теснимая конными городовыми.

За высокой железной оградой метались рабочие.

Гранька пробралась сквозь толпу и потихоньку пошла вдоль ограды.

„Куда поставить? – думала девочка. – На землю – увидят, опустить за решетку – разобьется“. Бутылка становилась горячей, негашеная известь кипела, наступал момент взрыва.

Гранька, прислонившись спиной к бетонному столбу ограды, присела, поставила бутылку в уголок у столба и потихоньку пошла прочь.

„Видят или нет?“ – подумала девочка и оглянулась.

Бутылка взорвалась. Взвился столб белой пыли… Вздыбившаяся черная лошадь городового казалась огромной…

Взрыв произвел панику среди полиции. Он был сигналом для рабочих. Толпа во дворе хлынула к воротам. Закачались тяжелые ворота, под нажимом людей лопнула цепь.

Полицейские словно провалились сквозь землю. Конные городовые удирали по проспекту.

Рабочие заполнили улицу. Откуда‑то появился узкий красный флаг и затрепыхался над головами.

Корнеич с трудом протискался к воротам.

У ограды с окровавленным лицом, раскинув руки, лежала Гранька, оглушенная взрывом. На ветхом пальтишке и платьице – белая пыль и осколки стекла. В белой известковой пыли и старые полусапожки, второпях надетые на голые ноги».

Дедушка вздохнул, приумолк.

Многим уже было понятно, о ком идет речь.

«Время шло, – продолжал дедушка, – выросла Гранька, умная стала, статная, а на щеке коричневатая полоска и на подбородке, на лбу – щербинки. На вечеринках кавалеры девушек танцевать приглашают, а Грушенька в уголке сидит или стоит у стенки, до нее никак очередь не доходит.

В ту пору хороших невест сватали. Богатые люди со Средней Рогатки меня домом, огородами соблазняли. Грушеньку я тоже знал, но особого внимания на нее не обращал, пока не произошел один случай. Старик‑кузнец, задушевный друг Корнеича, рассказал мне всю эту историю.

С тех пор я стал искать встречи с Грушенькой. Приду бывало на вечеринку, гляжу на нее откуда‑нибудь со сторонки и думаю: „Как же случилось так, что я прежде тебя не приметил, скромности и приятности твоей не увидел?“ Стал думать о ней неустанно, других замечать перестал, лицо ее мне стало казаться особенным, светлым. И вот уже скоро пятьдесят лет, как мы живем с Аграфеной Ивановной, и до сей поры мне представляется, что лицо у нее светится…»

Аграфена Ивановна, пришедшая приглашать гостей к столу, своим появлением прервала рассказ. Она стояла в дверях, полная, гладко причесанная, в белом переднике, с засученными рукавами, и улыбалась.

Улыбка Аграфены Ивановны, казалось, и действительно освещала и согревала всех.

С. Сахарнов

День рождения

«Иван Мичурин» – громадный, с черными бортами и белой надстройкой, пароход – шел с грузом и пассажирами из Одессы во Владивосток через Тихий океан.

Панамский канал уже позади.

Котька – целыми днями на палубе.

Океан, ох и громадина! Восьмой день плывет и плывет навстречу. Ни берега, ни ветки в воде – ничего.

За кормой, гляди, гляди, косатки. Раз! – вырос из воды черный плавник. Два! – ушел ножом в воду.

Закинешь голову, – над мачтой хороводят буревестники. Крылья узкие, белые. «Рив! рив!» – плачут.

Из люков чумазые машинисты‑фокусники: высунет голову, глотнет воздуха и пропал, будто провалился.

Повар – кок – гремит бачками, орет кому‑то:

– Черт мазутный, где пар?

Хорошо! А завтра‑то, завтра – 14 июля, день рождения!

Котька влетел в каюту, бух на койку. У окошка мать с книгой. Она работница типографии. Всё Костю к книгам приучает.

Спросит бывало:

– Вырастешь, пойдешь к нам работать?

Отец услышит, засмеется.

– Жди! Костя – в меня. Крановщиком будет. Берегись, – вира!

Раз – мать на руки и к потолку. Вот тебе и вира! Та – ох! – и спору конец.

Котька уткнул нос в подушку, вспомнил. Отец, уезжая во Владивосток, сказал: «Приезжай, сынка, – там охота! Двенадцать стукнет – куплю ружье».

Ого‑го! Двадцатый калибр! У Котьки дюжина патронов собрана. На кино сэкономил.

Через неделю Владивосток.

Если сильнее зажмуриться – вот так! – сначала в глазах побегут зеленые точки, а потом можно увидеть, что будет завтра. Вот он просыпается. На стуле «Аэлита» – подарок. Мать везет ее тайком из Одессы. Котька лазил в чемодан, – видел. Вот он выходит на палубу. «Как дела? – кричат из машинного люка. – Двенадцать навертело?» Кок вытирает красное лицо колпаком и два раза показывает по шесть пальцев. «Знает!»

С капитанского мостика спускается сам Гордей Митрофанович, забирает Котькины пальцы себе в ладонь и басит:

– Растет смена? Расти, расти. Море большое, ему большие люди нужны.

Он крепче натягивает на голову, от ветра, фуражку – белая, козырек весь в золоте – чудо! – и лезет обратно на мостик.

День рождения в море. Это – да!..

Но мечты обрывает мамин голос:

– Костя, идем ужинать!

Очень‑то нужно. Ох, и неохота вставать! Всё равно же есть на ночь вредно.

За столом Котьке не сидится. Повозил ложкой в тарелке. Спасибо. Встал – и за шахматный столик. Гоняет взад‑вперед пешку, чего‑то ждет.

Когда все разошлись, Котька подобрался к стенному календарю и поднял листок «13 июля». Четырнадцатое число на месте. А куда же ему деться! Эх, скорей бы утро!..

Котька лежал под свежей простыней и часто, часто, чтобы уснуть, моргал глазами. «Так‑так!» – вызванивали стены. В круглом окошке качались звезды. Потом они расплылись зелеными пятнами, поплыли куда‑то в сторону и вместо них пришли пароход, отец с ружьем, черные косатки, капитан в белой фуражке… Сны обрывались, лезли друг на друга и вдруг кончились.

Котька проснулся.

В окошке желтело небо. Книги на стуле нет. Матери тоже. Что такое?

Котька натянул штаны, ботинки, вышел в кают‑компанию. У стенного календаря стояли мать и Гордей Митрофанович. Капитан что‑то объяснял маме. Лицо у нее было расстроенное.

«Что‑то случилось!» Котька подобрался ближе и скосил глаз на календарь.

Вместо долгожданного 14‑го числа на календаре было уже 15 июля.

– А где мой день рождения? – ахнул Котька.

– Во‑первых, здравствуй, – начала мать, – а во‑вторых, – она запнулась, – не волнуйся: 14 июля для нас в этом году не будет.

«Не волнуйся!» Котьке показалось, что пароход тонет и он виснет в воздухе.

– Ну, да.

– Вот тебе и ну да! – засмеялся капитан. – Вчера мы пересекли линию перемены дат. Это, брат, такая штука… Одним словом, кто пересекает ее с востока на запад, как мы, пропускает в календаре один день. Выбрасывает: фьють – и нет! А вот пойдем обратно – два раза одно и то же число повторим. Не повезло тебе, парень. Один день в году и тот потерял. А мог бы два раза праздновать!

Капитан весело объяснял еще что‑то, но Котька не слушал. Как это, пропал день? Что же, так одиннадцать лет и останется? В какой же класс теперь? А ружье?

Он крутнулся на месте и выскочил за дверь.

Прошло полчаса. В кают‑компании не начинали чай – ждали Котьку. На столе стоял праздничный пирог с цифрой 12, лежала книга – подарок матери – и морская фуражка с белым чехлом – от команды.

А Котька сидел на самой корме под спасательной шлюпкой и уже спокойно, с любопытством глядел вниз на ломкую стеклянную волну.

– Ничего! Ждал год, еще один подожду. А всё‑таки здорово: пропал день! Вот оно, море, какое!

С. Сахарнов

Последняя спичка

Сарай, в котором разоружались немецкие морские мины, стоял в степи на берегу Черного моря.

В лиловом ночном небе багровели пожары: приближался фронт. Вдали урчали автомашины, – полигон эвакуировался.

Посреди сарая сидел на корточках человек в кителе с нашивками инженера. Перед ним на земляном полу лежала освещенная электричеством огромная болванка жабьего цвета – мина.

«Что спрятано в этой проклятой пилюле? Какая она: магнитная? Годятся против нее наши тралы?»

Два раза на полигоне уже пытались разоружить такую мину. Четыре холмика добавилось на поселковом кладбище. И вот – третья попытка.

Только не торопиться. Человек мрачно посмотрел, чем соединяются две неравные части длинной, как бомба, мины.

«Двенадцать гаек. В большей половине заряд, в меньшей – приборы взрыва. Главное – разделить половины, разорвать схему. Дальше не страшно…»

«З‑з‑з‑у!» – загудел шмелем телефон на стене.

Инженер снял трубку.

– Слушаю. Зарубин.

В трубке подбрасывал мембрану торопливый сильный голос:

– Как у вас дела?

– К разоружению мины еще не приступил.

– Фронт прорван, надо уходить! Начинаем всё взрывать. Вашу мину – в последнюю очередь. Ждите меня через час. Сделайте всё возможное.

Голос внезапно исчез. Зарубин поскреб щеку. Всё ли готово? Ящик с инструментами на месте. Тетрадь для записей есть. Карандаш рядом.

Эх, тетрадь, тетрадь! Если минер гибнет, – она остается. Записи в ней – шаги, которыми шел человек. Последняя запись – шаг к смерти. Те, кто будет повторять его работу, не должны делать этот шаг. Рука мертвого поведет живых.

Инженер достал из ящика разводной ключ и сделал в тетради первую запись:

«Отвернул наружные гайки».

«В‑в‑в‑и‑и!» – послышался визг падающей бомбы.

Взрыв!.. Второй! Зарубин бросился на землю. По крыше сарая забарабанили комья падающей земли. Вверху гудели моторы самолетов.

Еще несколько взрывов. Снова вой бомбы. Ближе… ближе. Сарай качнуло… грохот – и Зарубина ткнуло лицом в землю.

Лежа в темноте на полу, он сообразил:

«Цел. Провода полетели, – как же без света?»

Гул моторов отдалялся. Инженер вспомнил, как неделю назад, в такую же заваруху, провожал на вокзале жену с сыном.

Так же противно, до тошноты, визжали бомбы. Маленький паровоз дергал вагоны, стараясь сорвать с места эшелон. С платформы хлестко бил пулемет. Наконец поезд тронулся. Зарубин, ломая в руках фуражку, бежал рядом с вагоном и не мог в темном человеческом месиве за окном разглядеть своих. Где они сейчас?

Он скрипнул зубами, вскочил и, нащупав, сорвал со стены керосиновый фонарь.

Коробок в кармане. Он пошарил пальцем: одна, две… три спички. Вытащил и чиркнул первую. Щелкнув, она сломалась.

А ну, не торопиться. Он потер вторую о шершавое ребро коробка. Зажглась! Бережно поднес ее к фонарю. Фитиль загорелся слабым желтоголубым пламенем. По полу поползла рукастая, головастая тень.

Хлопнула разбитая дверь. В сарай ворвался, пахнул в лицо ветер – огонек мигнул… и погас.

Черт бы его побрал! Не рисковать же последней спичкой. Зарубин выглянул из сарая.

– Часовой!

Никого. Караул, наверно, сняли.

Оставить мину и уйти из сарая? Ну, нет. Ждать? Тоже нельзя. Через час приедет начальник и мина вместе с секретом взлетит на воздух.

Последняя спичка. Инженер осторожно вытянул ее из коробка. Руки не слушались. Он повернул в ладони коробок, пошевелил пальцами… и вдруг с ужасом почувствовал: спички в руке нет!

Кровь ударила ему в лицо. Он кинулся на колени и чужими, непослушными руками зашарил по полу. В пальцы лез разный вздор: камушки, щепки… Что натворил!

Но вот, вот он: тоненький, четырехгранный кусочек дерева. Спичка!

Не поднимаясь, Зарубин вслепую провел ею по коробку.

«Пш‑ш‑ш!» – вспыхнул зеленоватый огонек. Он заплясал, мигнул… и темнота вновь сомкнулась вокруг человека. Всё пропало!

– У‑у, проклятые! Спичка, немцы, их мина, бомбы!.. Какая нелепость: сидеть беспомощно, когда минуты уходят, уходят…

В дверь тянуло сухой полынью и дымом.

Зарубин провел рукой по земле и нащупал плоскую, холодную рукоять. Разводной ключ. А что, если… начать разбирать мину в темноте? Ну, да! Может, дадут свет. Может, приедет начальник и привезет часа два отсрочки. А пока – сделать что можно. Хотя бы отделить приборную часть.

2020-06-12

2020-06-12 123

123