мышцу от кости, на уровне верхней границы рассекают фасцию, апоневрс и надкостницу и распатором отслаивают вниз у нижневисочной линт затем отделяют у переднего края от наружной границы глазницы, П скуловой дуге пересекают место прикрепления височной фасции. рядо] с артериями в мышцу входят передний и задний глубокие височные нервь

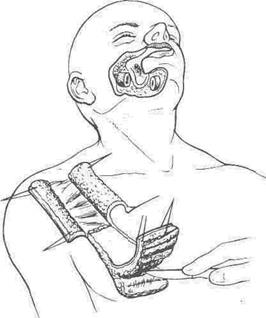

являющиеся разветвлениями двигательной порции тройничного нерва. Сосудисто-нервные пучки идут вверх практически параллельно, поэтому продольное расщепление мышцы не вызывает нарушения ее питания. Р. ВгасИеу и.1. ВгоскЬапк (1981) считают эту манипуляцию опасной, гак как при низком расщеплении возможно повреждение нервных волокон. Характер рассечения кожи зависит от направления миграции мышцы. Если планируют закрыть мышцей дефект глазницы, вертикальный разрез проводят от верхнего края скуловой дуги на 4-5 см, кпереди от пульсаций поверхностной височной артерии на 1-1,5 см. От верхней точки вертикального разреза под углом к нему в 45° проводят два дополнительных расходящихся разреза на 4-5 см, постепенно переходящих в горизонтальные. Отсепаровывают кожные лоскуты вместе с поверхностной пластинкой височной фасции, обнажая глубокую пластинку ее и мышцу. Измеряют необходимую ширину будущего мышечного лоскута, отмечают вертикальную линию его отсечения от кости, по которой проводят сквозной разрез до кости, и отслаивают мышцу кпереди распатором. Отслойку продолжают и вверх, до мышечных границ, по которым отсекают лоскут и отворачивают вниз. Если планируют закрыть дефект глазницы и вывести вперед сохранившееся, но западающее ложе глазного яблока, бормашиной создают отверстие в боковой стенке глазницы, через него выводят ткани вперед, а в отверстие на швах-держалках проводят мышцу. В случае полного отсутствия мягких тканей в глазнице мышцу распределяют в глазнице таким образом, чтобы она «тампонировала» ее. Раневую поверхность укрывают расщепленным трансплантатом. При миграции мышцы на затылочно-сосцевидную область вначале отсекают передний край. Этапы отсепаровки аналогичны, но для получения большей подвижности лучше осторожно пересечь сухожилие под венечным отростком. Чрезмерное натяжение в сочетании с перегибом питающей ножки могут привести к нарушению питания. Используют височную мышцу и для восстановления тканей щеки и неба. Полностью отслоив мышцу, резецируют скуловую дугу по передней и заднему краям к ее верхнему краю. Как правило, возникает умеренное кровотечение из скулоглазничной артерии-ветви поверхностной височной артерии, находящейся в этом месте между двумя слоями мышцы. Скуловую дугу отводят вверх, отделяя волокна жевательной мышцы, в полость рта вводят инструмент, по которому рассекают ткани, создавая туннель между раной на виске и ртом. Скуловую дугу можно поставить на место, наложив проволочные швы, западения на этом месте нет. На мышечную поверхность пересаживают расщепленный кожный трансплантат, который при сохранении васку-ляризации хорошо приживается. Отмечая быструю эпителизацию мышцы в течение 2-3 нед, МсСгоху (1986) считает необязательным ее укрывание кожей при выведении в полость рта.

Преимущества использования височной мышцы для пластических целей очевидны, особенно с целью восстановления нёба. Однако проведение операции дожно быть хорошо продуманным. Одним из недостатков способа является ограничение движений нижней челюсти с последующим развитием рубцовой контрактуры. Наиболее толстая часть мышцы после низведения располагается между венечным отростком и бугром верхней челюсти, механически ограничивая движения нижней челюсти. Кроме того, во время жевания контурируются, периодически сокращаясь, выступающие над скуловой дугой плотные валики, образованные мышцей. Для устранения синхронных сокращений рекомендуют изолированно пересекать двигательный нерв мышцы. Следует помнить, что нерв расположен глубоко на внутренней поверхности мышцы в подвисочной ямке, а также

он достаточно тонок, и обнаружить его без оптического увеличения тем более пересечь с сохранением сосудов представляет техническ сложность.

4.11. ПЛАСТИКА СЛОЖНЫМ ЛОСКУТОМ С ВКЛЮЧЕНИЕМ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

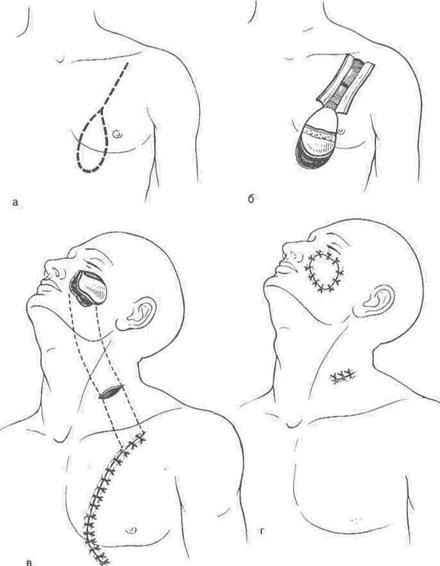

Вначале, после соответствующих измерений, рисуют на грудной кле1 направление сосудистого пучка, который идет но прямой линии от пле' грудной борозды до мечевидного отростка. У нижнего его конца кос линией намечают контуры будущей кожной площадки. Затем по намече ному рисунку последовательно рассекают кожно-жировой слой до нередн поверхности мышцы. Широко распрепаровывают ткани в нодключичн области в стороны от линии проекции магистральных сосудов, обнаж мышцу. Края раны вдоль кожно-жировой площадки отделяю! в сторон сохраняя единство мышечно-жирового слоя будущего лоскута (рис. 17). 1 время рассечения ткани по внутреннему участку лоскута, вдоль грудин в каждом межреберном промежутке пересекаю! перфораптпыс ветви вну ренпей грудной артерии. Зная ориентиры их вывода, сосуды нредварител но выделяют, перевязывают. Для предотвращения смещения подкожж жировой клетчатки подшивают его к мышечной части лоскута и, отсту! в стороны на 1 см, рассекают мышцу.

Приподняв нижний край мышцы и освободив се внутреннюю повер ность от малой грудной мышцы, отмечают направление и характер осно ного сосудистого пучка, в соответствии с которым продолжаю! иссечет мышечной ткани. Учитывая легкую смещаемость сосудов относительь мышцы, рассечение последней проводя) на 2- 3 см в стороны. Обнаруж! несколько параллельных артериальных стволов, включают в лоскут на] более крупные и длинные, расширяя ножку. Иссекая мышечную I кань вдо;

сосудов, доходят до ключицы.

Затем кожно-мышечный лоскут перебрасывают через ключицу и в зав] симости от характера операции проводят через подкожный туннель на щ< или помещают в дефект, оставляя ножку над кожей.

Существуют разные варианты пластики сложным лоскутом с вкаюч! нием большой грудной мышцы.

Вместе с широкой мышечной поверхностью можно переместить вес кожно-жировой слой передней грудной стенки. Границы ротации лоскут зависят от расположения кожной площадки относительно ключицы. Че1 ниже расположен островной участок, тем дальше удается его перенести.

Шея наиболее благоприятная реципиентная зона. Нет необходимост формировать длинную ножку, так как избыток тканей на грудной клетке, п сравнению с шеей, позволяет устранить дефект любых размеров. Обширны поражения кожи шеи чаще всего встречаются в результате ожога, повреж дающего и переднюю поверхность грудной клетки, в связи с чем Ир] подобной деформации этот вид пластики применяют редко. Однако в слу чае изолированного дефекта тканей передней поверхности шеи, наступив шего в результате иссечения обширной злокачественной опухоли, эт, операция вполне оправдана. Нам удавалось массивным лоскутом размеро;\ 22 х 14 см восстановить все ткани переднебоковой поверхности шеи, укрьи общие сонные артерии и яремные вены. Необходимости в тщателы^о^ выделении сосудисто-мышечной ножки при этом пет, поскольку уго.1 поворота лоскута невелик. Зияющие дефекты глотки и шейной част!

| Рис. 17. Подъем большой грудной мышцы. |

пищевода сложны для пластического закрытия из-за постоянного инфи-цирования раны, мацерации кожи под воздействием слюны и атрофии тканей в результате предшествующей лучевой терапии. Преимущества островного сложного лоскута, имеющего плотную мышечную основу, особенно заметны при устранении этих дефектов.

Если ткани, окружающие стенки глотки, удовлетворительного качества и условия их опрокидывания на внутреннюю выстилку благоприятны, мышечную часть лоскута фиксируют па образованную рану, а кожно-жировую подшивают по краям. Соблюдая правила выделения сосудистой ножки, можно быть уверенным в хорошем приживлении перемещенных тканей. Наблюдение за состоянием внутренней выстилки практически невозможно (кроме обследования просвета глотки с помощью фиброволо-конной оптики). Последствия некроза этих тканей не имеют клинических проявлений, так как рана снаружи прикрыта массивным и полноценным кожно-мышечным лоскутом, продукты же распада внутренней выстилки попадают в желудок. Несмотря на видимое благополучное заживление раны в последующем, имеется вероятность образования сужения пищевода в результате рубцевания. Поэтому восстанавливать его просвет за счет местных кожно-жировых лоскутов или простого ушивания сохранившихся стенок всегда следует с большой осторожностью и уверенностью в хорошей жизнеспособности местных тканей. Ф.М. Хитров (1984) указывал, что для свободного прохождения пищевого комка просвет глотки может не превышать 1,5-2 см. Исходя из этих условий, оценивают возможное ть подсе-чения и степени- мобилизации краев дефекта. Широкое препарирование неминуемо ухудшит кровообращение кожи и, с нашей точки зрения, недопустимо у подобной группы больных. В этих случаях иссекают кожу но краям зияющего дефекта глотки и просвет создают из тканей лоскута. Вначале определяют необходимое количество эпителиальной выстилки для внутреннего слоя глотки, вычитая из 6 см (длина окружное! и при диаметре

2 см) ширину оставшейся слизистой оболочки задней стенки. Установи потребность в эпителиальной выстилке в 3 см и менее, широко иссекаю или деэнидермизируют кожу по краям во все стороны. По форме образе вавшейся раневой поверхности на передней грудной стенке выкраиваю сложный лоскут и через туннель в подключичной области выводят на шек В центральном участке лоскута на мышечную поверхность подшиваю расщепленный кожный трансплантат, который должен соответствовать ш форме и размерам недостающим участкам внутренней выстилки. Частичн» эпителизированную мышцу лоскута укладываю! на рану над зондом стараясь точно совместить края трансплантата и стенок глотки. Мышц:

тщательно подшивают в два ряда по периметру раны, затем накладываю' швы на кожу. Расчет на приживление строят на срастании мышцы с боко выми, верхними и нижним отделами раны. Отсутствие герметичност» в ближайшем послеоперационном периоде приводит к просачивании слюны между швами, но постепенно наблюдается полное прилипани< лоскута. Он всегда хорошо срастается с мышцей, боковые отделы восстановленного пищевода могут зажить вторичным натяжением. Эффективность операции зависит от ширины и степени контакта между раной на шее и мышцей лоскута. Большое преимущество рекомендуемой методики состоит в исключении возможности роста волос из кожи в просвет глотки. У мужчин с малым количеством волос на коже груди при необходимости воссоздания внутренней эпителиальной выстилки шириной 3,5 см и более используют переворот лоскута с грудной клетки кожей внутрь. Подготавливая раневую поверхность на шее после иссечения измененных тканей по периметру дефекта, широко мобилизуют в стороны, до передних краев трапециевидных мышц, кожно-фасциальные лоскуты, включающие сохранившиеся части подкожной мышцы шеи. Кожную площадку грудного лоскута выкраивают, руководствуясь теми же принципами расчета, что и при пересаживании кожного аутотрансплаптата, но в отличие от предыдущего способа здесь имеется возможность плотного ушивания внутренней выстилки. Мышечная часть грудного лоскута шире кожной и перекрывает на несколько сантиметров со всех сторон линии швов. Сверху на мышцу укладывают шейные лоскуты. Большая толщина грудного лоскута может препятствовать прямому ушиванию наружной раны, и на оставшуюся открытой часть мышцы пересаживают расщепленный дерматотрансплан-тат. После круговой резекции глотки и шейной части пищевода утраченные органы удается восстановить одномоментной пластикой сложным лоскутом с грудной клетки. Кожную площадку лоскута шириной не менее 6-8 см формируют ровной на всем протяжении, затем сворачивают в трубку и ее верхний и нижний края сшивают с оставшимися отделами пищевода и ротоглотки. Линия швов обращена к позвоночнику, и, чтобы не допустить просачивания слюны в глубокие отделы шеи, кожную трубку ушивают в несколько слоев и дополнительно защищают большой грудной мышцей. Кожную трубку формируют на изолированном лоскуте, следя за равномерностью просвета, а затем прикрепляют к предпозвоночной фасции и соединяют с сохранившимися отделами глотки и пищевода. Одинаковая толщина внутренней выстилки и хорошее кровоснабжение благоприятствуют процессам заживления. Вместо двух линий продольных швов получается одна, и срастание происходит между краями лоскута, слабые места остаются только в местах соединения концов трубки с ротоглоткой вверху и пищеводом внизу. Наружную рану закрывают сохранившимися тканями шеи. При значительном натяжении последних также допустима пересадка на мышечную поверхность расщепленной кожи. Способ закрытия переднего

Рис. 18. Миграция лоскута с большой грудной мышцей под кожей шеи.

а-расположение лоскута и его ножки на грудной клетке; б-обнажение мышечной ножки лоскута, начато выделение лоскута, в центре- зона деэпидсрмизации; в проведение лоскута на щеку под кожей шеи; г- швы ран.

отдела наружной выстилки не имеет решающего значения, так как линии швов расположены внутри и надежно перекрыты мышцей.

Лоскут с включением большой грудной мышцы применяют и для замещения различных дефектов нижней зоны лица. Ножку лоскута укладывают в туннеле рядом с грудино-ключично-сосцевидной мышцей и кож-но-мышечную площадку выводят в полость рта или на лицо. Следует отметить, что место перехода мышечной ножки в свободную часть лоскута

может ограничивать подвижность этого фрагмента площадки и для равномерного распределения всей ее поверхности нужно слегка отсечь нижний край от мышцы.

Учитывая массивность и относительную сложность формирования, большой грудной лоскут используют для устранения обширных дефектов тканей. Он не всегда пригоден при пластике дна полости рта и сохраненной челюсти, поскольку широкая и толстая площадка способна вызвать смещение языка с нарушением акта глотания.

Особенно важно при перемещении лоскута в верхние и средние зоны лица создавать длинную и узкую мышечную ножку, не препятствующую движениям головы (рис. 18).

У пациентов с короткой шеей и благоприятным расположением сосудов в большой грудной мышце этим лоскутом закрываю! дефекты глазницы и височно-теменной области. Измеряя расстояние от ключицы до нижнего края дефекта, определяют возможность миграции к ране сложного лоскута с передней поверхности грудной клетки, узкую ножку которого проводят по кратчайшему расстоянию под кожей шеи и впереди ушной раковины. Согласно нашим наблюдениям, мышечная ножка данного лоскута в отличие от дельтопекторального не растягивается со временем, а, наоборот, постепенно развивается подобие контрактуры за счет фиброзного перерождения части нефункционирующих мышечных волокон. В отсутствие твердой уверенности формирования лоскута достаточной длины его ножку можно оставить над кожей шеи, укрыв мазевой повязкой или расщепленным дерматотрансплантатом. Поскольку операцию сразу планируют в два этапа, то допустимо некоторое приведение головы к грудной клетке, которое позволяет существенно сократить общую длину лоскута. Эпите-лизированную ножку лоскута в дальнейшем можно использовать по типу филатовского стебля, дополнительно закрыв ею дефект расположенных ниже отделов лица.

Сложный лоскут с грудной клетки имеет еще более выраженное осевое кровоснабжение, чем дельтопекторальный, и после отсечения питающих сосудов периферическая часть испытывает гипоксию, которая подчас вызывает ее некроз при попытках одновременного перераспределения местных тканей. Перед отсечением ножки мы проводим ее постепенное пережатие по типу тренировки филатовского стебля. В некоторых случаях вначале рассекаем кожу ножки над ключицей, выделяем и пересекаем с прошиванием артерию и вену, сохраняя остальные ткани на месте.

Задача операции-лишить лоскут осевого распределения крови и подготовить к относительной гипоксии при питании из окружающих тканей. Через 7 10 сут иссекаем ножку в намеченных пределах.

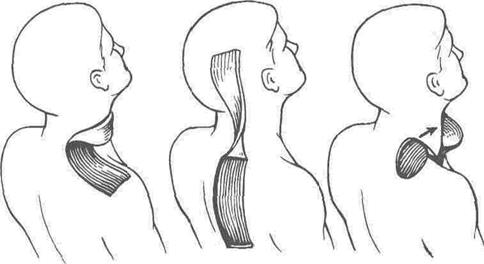

4.12. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОСКУТА С ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ МЫШЦЫ

Особенности кровоснабжения трапециевидной мышцы позволяют использовать различные варианты формирования лоскутов (рис. 19).

При первом варианте пластики лоскут содержи! в проксималыюй части мышцу и кожу, а дистальный его конец состоит лишь из кожи с подкожной жировой клетчаткой и подлежащей фасции.

Лоскут очерчивают по следующим границам: передний край по контурам переднего отдела трапециевидной мышцы; задний параллельно на расстоянии 8-10 см. Нижняя граница-по дистальному краю лопаточной

Рис. 19. Варианты формирования лоскутов из трапециевидной мышцы.

ости. Максимальная длина лоскута может быть до 30 см. Разрез проводят по границам нижней половины лоскута, рассекают кожу вместе с глубокой пластинкой фасции, покрывающей трапециевидную мышцу. Лоскут выделяют в подфасциальном слое. У переднего края мышцы ищут добавочный нерв, выделяют его у места входа в нижнюю поверхность мышцы, продолжая -препаровку под мышцей. Таким образом, основной ствол добавочного нерва сохраняется, пересекаются только волокна, отдаваемые к переднему краю мышцы, которые настолько тонки, что практически неразличимы при выделении нерва. Примерно посередине верхней части мышцы, отступя от нижнего края на 10 12 см, пересекают всю се толщу и продолжают подъем лоскута уже в подмышечном слое до уровня остистых отростков С,у Су.-Хотя длина планируемого лоскута равняется 28-30 см, фактически получаемые размеры свободной части после препарирования не превышают 20-25 см, остальное приходится на ригидную мышечную ножку. Следовательно, лоскут 4>ормируется в пределах общепринятых в восстановительной хирургии соотношений длины к ширине 3:1, что должно быть достаточно для гарантированного питания периферических участков кожи, учитывая осевое расположение питающих сосудов.

Рана донорского участка шириной 8- 10 см может быть закрыта после препаровки краев, однако натяжение тканей в функционально активном месте приводит к образованию широкого рубца. Возможны расхождения швов при неосторожном движении больного. Мы обычно закрываем периферический участок раны (надлопаточную область) расщепленным кожным лоскутом, верхний отдел - прямым ушиванием краев.

При втором варианте операции лоскут формируют с включением трапециевидной мышцы и использованием поверхностной шейной артерии в качестве единственного источника кровоснабжения.

Лоскут округлой или овальной формы очерчивают в надлопаточной области над акромиально-ключичным суставом. Определяют ориентировочную точку вхождения поверхностной шейной артерии в трапециевидную мышцу (на 3 см выше латерального края ключицы), на коже рисуют

ход артерии от проекции щитошеипого ствола до трапециевидной мышцы. Продолжение этой прямой линии определяет ось лоскута. В верхних отделах мышцы поверхностная артерия идет достаточно толстым стволом диаметром до 2,5-3 мм, отдавая многочисленные боковые ветви. Ширина зависимой от нее зоны кровоснабжения мышцы должна быть до 8 10 см, длина - до 15- 20 см.

В отличие от предыдущего способа подъем лоскута начинаю! с обнаружения питающего сосуда. Если пластическую операцию производят в один этап с удалением опухоли и футлярно-фасциальным иссечением клетчатки шеи, то дополнительный разрез на шее можно не проводить. Артерию выделяют во время извлечения клетчатки из латерально! о отдела надключичной области и прослеживают ее вместе с веной до мышцы. Если пластику выполняют как самостоятельную операцию, то разрез кожи проводят по проекции хода артерии. После рассечения подкожной мышцы шеи из слоя клетчатки над лестничными мышцами выделяют поверхностную артерию шеи и сопровождающую ее вену. Зал ем рассекают по намеченному рисунку кожу, оформляют границы лоскута. Мы проводим рассечение кожи и мышцы за несколько приемов, так как в этой области часто встречается большое количество клетчатки, к тому же трапециевидная мышца здесь толстая (3-4 см) и попытка сквозное рассечения всех тканей приводит к массивному кровотечению. После того как достигнута и рассечена внутренняя поверхность мышцы, выделение лоскута продолжаем от периферии (краев) к центру, т.е. к сосудистому пучку. У переднего края мышцы пересекаем добавочный нерв, и лоску] остается на сосудистой ножке. Средняя длина сосудистого пучка 5-6 см, она и определяет степень перемещения лоскута или нижнюю границу его фиксации на новом месте. Верхняя граница зависит от размеров, в основном длины, кожно-мышечпой площадки.

Третий вариант формирования лоскута основан также на использовании поверхностной шейной артерии, однако в лоскут включается не передний край, а нижние 2/^ мышцы. При введении туши в поверхностную артерию шеи констатируется окрашивание кожи над всеми отделами трапециевидной мышцы, что свидетельствует о хорошем кровоснабжении. Выкраивая лоскут по оси артерии, между позвоночником и лопаткой, можно пересечь боковые и нижние участки мышцы без нарушения кровоснабжения в поднимаемом лоскуте, так как оно осуществляется из верхних отделов мышцы. После некоторого истончения мышечной ножки за счет пересечения части поверхностных мышечных пучков (сосуды лежат под мышцей) удается добиться хорошей подвижности лоскута и. перевернув его на 180", переместить на область затылка. Оставшаяся часть мышечной ножки, содержащей сосуды, все же достаточно массивна, и перекручивания сосудов не происходит. При подъеме лоскута по этой меюдике во всех случаях сохраняется добавочный нерв и верхние мышечные пучки, поэтому отведение руки в плечевом суставе не нарушается.

4.13. ПЛАСТИКА СЛОЖНЫМ ЛОСКУТОМ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫШЦЫ

Грудино-ключичпо-сосцевидная мышца имеет три источника кровоснабжения. Верхний отдел получает питание от затылочной артерии, средний-от верхней щитовидной и часто от нижней щитовидной, нижнчй от щито-шейного ствола.

Рис. 20. Кожная площадка лоскута с включением грудино-ключичпо-сосцевидной мышцы после предварительного подсечения.

Сосуды входят в мышцу и располагаются вдоль ее оси, анастомозируя друг с другом. Продольная ориентация сосудов обеспечивает надежное и достаточное кровоснабжение длинной и относительной узкой (до 4 5 см) мышцы. Диаметр перфорантных сосудов к ножке 0,1-0,2 мм, поэтому они фактически не регистрируются при послойном выделении фасциального влагалища грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Это является причиной широко распространенного убеждения о различных слоях кровоснабжения подкожной мышцы шеи, подкожной жировой клетчатки и кожи. Установлено также, что кровоснабжение кожи над мышцей выходит за пределы ее анатомической формы, что послужило основанием к использованию этого сложного мышечно-кожно-жирового лоскута, в котором поверхностная часть (кожа с клетчаткой) может превышать мышечную как по длине, так и по ширине.

Методика операции. Кожные разрезы проводят параллельно и на 1,5-3 см в стороны вдоль переднего и заднего краев мышцы. Начиная рассечение кожи на уровне проекции подъязычной кости, внизу разрез продолжают на 6-8 см ниже ключицы, соединяя обе линии полулунным горизонтальным разрезом. Вначале отсепаровывают ткани в нижнем отделе раны; кожу на грудной клетке рассекают до фасции, покрывающей большую грудную мышцу (рис. 20). Лоскут выделяют снизу вверх в надфасциальном слое, а при переходе на область ключицы тотчас над надкостницей ее. Отсекают обе головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы, последнюю выделяют из фасциального футляра. Во время от-

деления сухожильных головок от надкостницы отчетливо заметны две три мелкие перфорантные артерии, прободающие кортикальную пластинку ключицы. Освобождение мышцы в этом отделе всегда сопровождается умеренной кровоточивостью. Уровень отсечения латеральной головки от ключицы зависит от состояния тканей шеи и предшествующей лучевой терапии. Если ранее больному проводилось облучение шейных лимфатических узлов, латеральную головку пересекают на 3-4 см выше ключицы. Оставшийся фрагмент используют для укрытия подлежащей внутренней яремной вены. В более высоких участках вену закрывают освобожденной лопаточно-подъязычной мышцей. Особое внимание обращают на предотвращение отслаивания мышцы от подкожной жировой клетчатки, для чего периодически сшивают их кетгутовыми швами. Мышцу выдел я юг до уровня отхождения верхней щитовидной артерии в переднем отделе или на 3 4 см ниже и кзади сосцевидного отростка.

Присоединив же к лоскуту в нижних отделах дополнительную кожно-жировую площадку, добиваются его высокой мобильности и возможности значительного перекрытия краев глоточного дефекта. Если лоскут предназначен для укрытия только передней стенки глотки в нижней или средней трети, достаточно простого перемещения его кнутри на 30-60" (мышечная ткань должна перекрывать противоположный край глотки на 3 5 см). Полоску кожи, оставшуюся между ближним краем дефекта и передней границей лоскута, деэпидермизируют или иссекают, па противоположной стороне подготавливают широкую воспринимающую раневую поверхность. Для пластики зияющих дефектов в верхней трети глотки лоскут смещают под углом 90°, перекрывая дефект поперек. В этом случае ширина кожной части лоскута должна быть равна вертикальному дефекту глотки, так как после ротации лоскут оказывается в поперечном направлении к глоточной оси. Внутреннюю выстилку верхнего края дефекта создают за счет опрокидывания лоскута из корня языка, который характеризуется устойчивым кровообращением даже после лучевой терапии. Остальные отделы внутренней выстилки формируют путем выделения из рубцов сохранившихся участков задней и боковых стенок глотки и сшивания их в трубку двухрядным швом. Затем иссекают нежизнеспособную и измененную кожу по краям и закрывают раневую поверхность лоскутом, добиваясь максимального • перекрытия его мышечной и кожной частью внутреннего ряда швов.

Кожно-мышечный лоскут с шеи чаще применяют для одномоментного закрытия дефектов дна полости рта, языка, ротоглотки. Вначале комбинированным доступом выполняют радикальную операцию, затем, как правило, на противоположной стороне формируют удлиненный кожно-мышечный лоскут с отсепаровкой его до верхней щитовидной артерии. Через широкий туннель под 1№»жей, подкожной жировой клетчаткой и подкожной мышцей, образованный в подподбородочной и поднижнече-люстной областях в верхнемедиальном углу раны, лоскут проводя! в полость рта, определяют степень его подвижности и способность достигнуть дистального отдела дефекта. Для уменьшения натяжения голову ротируют в эту же сторону. На кожной поверхности лоскута, обращенной в сторону языка, отмечают передний край раны, после чего лоскут вновь выводят на шею. Скальпелем проводят деэпидермизацию кожи, приходящейся на туннель. После создания равномерно кровоточащей раневой поверхности лоскут повторно проводят в полость рта, укладывают в раневой дефект и подшивают его на всем протяжении по краям узловыми швами хромированным кетгутом. Рану па шее ушиваю I наглухо. В течение

10-15 сут в послеоперационном периоде кормление больного производя! через носопищеводный зонд.

В послеоперационном периоде можно наблюдать отек лоскута, появление на кожной части пузырей, сопровождающихся отслойкой эпидермиса. Однако указанные явления довольно быстро проходя!. Формирование кожно-жирового лоскута с включением грудино-ключично-сосцс-видной мышцы технически просто и непродолжительно. Вместе с тем рациональное использование положительных качеств лоскута умеренной толщины (2-2,5 см) и легкости перемещения на 90-100" при достаточно широкой ножке-позволяет предупредить образование сложных, рубцующихся дефектов.

После сквозного иссечения губы, а также тканей подбородочной области, при распространенных опухолях образовавшийся дефект удается устранить эпителизированным кожно-мышечным лоскутом с шеи. Мы не стремимся широко препарировать оставшуюся слизистую оболочку щек с применением послабляющих разрезов, поскольку это приводит к дополнительному рубцеванию и ограничению открывания рта. На раневую поверхность мышечной части сложного лоскута, открытую в полость рта, пришиваем расщепленный кожный трансплантат. Тонкая кожа хорошо прилипает к мышечной ткани, образуя в последующем надежную эпителиальную выстилку. Предварительного подведения под мышцу погруж-ного кожного трансплантата (по методу О. П. Чудакова) у онкологических больных не проводим во избежание задержки операции по поводу опухоли. Нижняя губа, одномоментно восстановленная дублированием кожного лоскута с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сохраняет форму, выполняет замыкательную функцию ротовой щели.

Шейным кожно-мышечным лоскутом удается закрывать и более сложные дефекты в области нижней губы и подбородка. Ширина и длина лоскута достаточны для замещения всей кожной части нижней губы и передних отделов подбородка. Основной вопрос, который должен быть решен перед пластикой,- из чего создавать внутреннюю выстилку? Формирование ее на всем протяжении расщепленным кожным лоскутом рискованно, так как в нижних отделах лоскута, приходящихся на сухожилие, кровообращение снижено. Для этой цели можно Дополнительно использовать близлежащую кожу подподбородочной и поднижнечелюстной областей.

Легкость формирования, небольшое дополнительное повреждение 1То-ней в сочетании с малым удлинением продолжительности опера тивпого вмешательства позволяют рекомендовать этот метод для уменьшения объема иссеченных отделов в качестве первого этапа пластики. Если удалены все ткани подбородка, нижней губы и верхнего участка шеи, кожно-мышечный лоскут укладывают в поперечном направлении у нижнего края раны. Верхнюю часть кожи лоскута сшивают с оставшейся слизистой оболочкой челюстно-язычных желобков и подъязычной области, нижнюю с мобилизованными кожными лоскутами боковых отделов шеи. Удается добиться значительного уменьшения де4)екта, что облегчает в последующем проведение дальнейших восстановительных операций. Объем удаленных тканей одинаков, но в первом случае проведено одномоментное перемещение шейного кожно-мышечного лоскута.

2015-10-16

2015-10-16 559

559