«Системные механизмы поведения человека»

Акцептор результата действия (АРД) - стадия функциональной системы, возникающая после стадии принятия решения; обладает свойством предвидения будущего результата. Проявляется в виде биохимических механизмов памяти нейронов о будущем результате и реверберации возбуждения в структурах ЦНС, участвующих в организации поведения. В АРД после достижения результата происходит сличение параметров ожидаемого с параметрами реального результата.

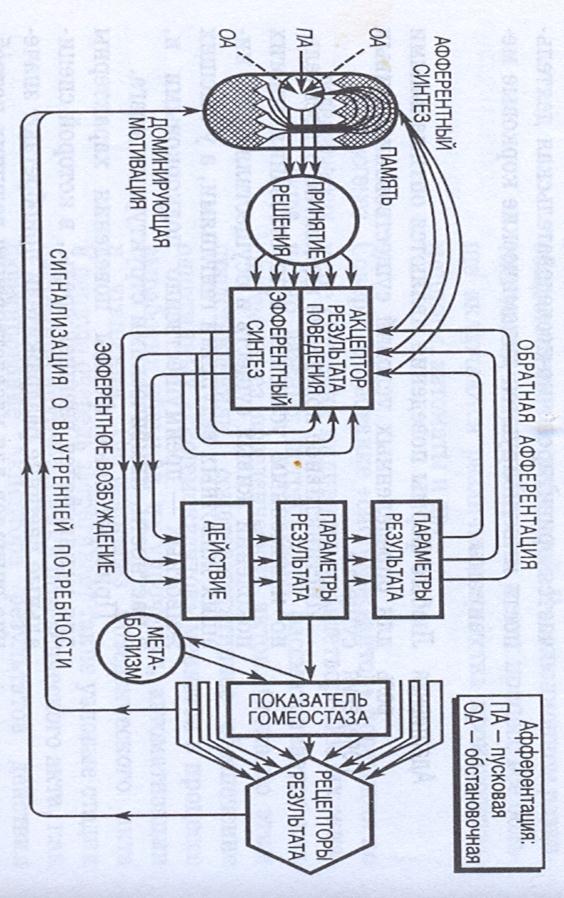

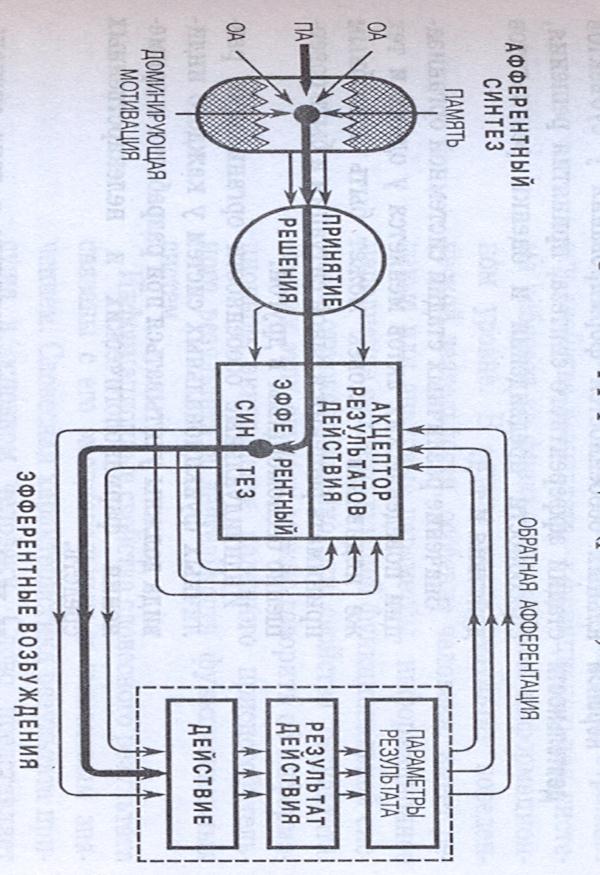

Архитектоника функциональной системы (ФС) - общее строение, универсальные узловые механизмы любой ФС. Классификация узловых механизмов ФС поведения включает: 1) афферентный синтез; 2) принятие решения; 3) акцептор результата действия; 4) эфферентный синтез; 5) результат действия; 6) оценка достигнутого результата. Афферентация - поток нервных импульсов, поступающих от экстеро - и интерорецепторов в ЦНС. Виды: прямая, обратная, обстановочная, пусковая. Афферентация прямая - сенсорная информация о внешней и внутренней среде, на основе анализа которой формируется адекватное поведение

|

|

|

Афферентация обратная - информация о параметрах полезного приспособительного результата. В центре регуляции сопоставляется с параметрами АРД для оценки результата действия и коррекции поведения.

Афферентация обстановочная - компонент афферентного синтеза, информация о факторах внешней и внутренней среды, составляющих конкретную обстановку, на фоне которой развертывается приспособительная деятельность. Позволяет оценить возможность и способы удовлетворения доминирующей потребности. Афферентация пусковая - компонент афферентного синтеза, реализующий уже сформированную предпусковую интеграцию возбуждений в поведенческий акт, приурочивая его к определенному месту и времени. Обычно пусковым раздражителем служит результат деятельности предыдущего поведенческого акта, а также время. Афферентный синтез - процесс сопоставления, отбора и объединения (синтеза) разнообразных по значимости афферентных потоков возбуждений; начальный этап развертывания функциональной системы поведения; составляет основную часть латентного периода реакции. В результате из множества внешних и внутренних раздражителей отбирается главное, определяется цель поведения. В афферентном синтезе участвуют 4 вида возбуждений (информации): доминирующая мотивация; обстановочная афферентация; память; пусковой стимул.

I. Основной постулат рефлекторной теории поведения - ведущее значение внешних стимулов в поведенческих рефлекторных реакциях животных. Биологически важные раздражители внешней среды, которые для животных и человека представляют конечную цель их длительной поисковой деятельности и которые удовлетворяют их ведущие метаболические потребности, рассматриваются с рефлекторных позиций как безусловные стимулы, например пищевой, оборонительный, половой и др. Остаются в стороне все те механизмы, которые в естественных условиях приводят животных к удовлетворению их ведущих потребностей. В условиях классических опытов И.П. Павлова животные не совершали активной деятельности, а только пассивно реагировали на раздражители, предъявляемые экспериментатором. При исследовании рефлекторных механизмов ВНД поведение животных оценивалось только их реакцией на внешние стимулы: условные и безусловные. При этом не подвергались специальному анализу активные действия животных, направленные на овладение определенными факторами внешней среды в плане удовлетворения исходных потребностей. Хотя в 1916г. И.П. Павлов обратил внимание на другую форму поведения, при которой субъект не только реагирует на внешние стимулы, но под влиянием внутреннего побуждения активно и настойчиво ищет специальные предметы внешнего мира. Эту форму деятельности И.П. Павлов назвал «рефлекс цели». Учёный справедливо писал: «Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас... Вся жизнь, все её улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели. Наоборот, жизнь перестает привязывать к себе, как только исчезает цель». И.П. Павлов, увлеченный природой условных рефлексов, эту сторону поведения оставил без специального анализа. Только в конце жизни, когда И.П. Павлов приступил к наблюдениям над поведением обезьян-антропоидов, он сказал свою знаменитую фразу: «Когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод,— это «условным рефлексом» назвать нельзя. Это — другой случай. Тут нужно сказать, что это есть начало образования знания, улавливания постоянной связи между вещами — то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т.д.»

|

|

|

На основе рефлекторного принципа оказалось трудным объяснить механизмы активной целенаправленной деятельности животных в естественной среде обитания, поиск ими специальных раздражителей внешнего мира, нередко обладающий значительной энергетической силой, преодолевающей сложные препятствия на их пути. Принцип рефлекса не смог удовлетворительно объяснить и механизм исправления ошибок в поведении живых существ.

Роль подкрепления как безусловной рефлекторной реакции тоже оказалась ограниченной. Сложная инструментальная деятельность антропоидов, связанная с изобретением орудий, позволяющих им успешно удовлетворять свои основные потребности, также не нашла удовлетворительного объяснения на основе рефлекторных представлений «стимул — реакция».

Рефлекторная теория не смогла убедительно раскрыть и такие сложные физиологические явления, как эмоции, мотивации, принятие решения, неврозы и др. Им просто не оказалось места в структуре рефлекторной дуги.

II. Теория функциональных систем в объяснении поведения исходит из следующих постулатов:

1. Определяющим моментом деятельности функциональных систем, обеспечивающих различные формы поведения животных и человека, является не само действие, а полезный для системы и для организма в целом результат поведения.

2. Инициативная роль в формировании целенаправленного поведения принадлежит исходным потребностям и доминирующим мотивациям, мобилизующим генетически

детерминированные или индивидуально приобретенные программы поведения на достижение полезных приспособительных результатов.

|

|

|

3. Каждая поведенческая функциональная система строится по принципу саморегуляции, при котором отклонение результата деятельности функциональной системы от уровня, обеспечивающего нормальный метаболизм или адаптацию организма к условиям существования, само является стимулом к мобилизации соответствующих системных механизмов, направленных на достижение этого результата и удовлетворение соответствующей потребности.

4. В функциональных системах осуществляется постоянная оценка результатов поведенческой деятельности с помощью обратной афферентации.

III. Принципиальные отличия ФС поведения от рефлекторной теории поведения. В объяснении механизмов поведения в отличие от рефлекторной теории теория функциональной системы выдвигает следующие принципиально новые положения:

1. Устраняется примат исключительного значения внешних стимулов в поведении. Поведение живых существ с этих позиций часто определяется внутренними потребностями, генетическим и индивидуально накопленным опытом, действием обстановочных раздражителей, которые создают так называемую предпусковую интеграцию возбуждений, вскрываемую пусковыми стимулами.

2. Системное возбуждение, формирующее целенаправленный поведенческий акт, развертывается не линейно, а с опережением реальных результатов поведенческой деятельности. Это создает условия для сравнения достигнутых результатов с запрограммированными на основе предшествующего опыта их свойствами и позволяет животным и человеку корригировать целенаправленный акт и исправлять ошибки своей поведенческой деятельности.

3. Целенаправленный поведенческий акт заканчивается не действием, а полезньм приспособительным результатом, удовлетворяющим доминирующую потребность организма.

Вопросы для самостоятельной внеаудиторной работы студентов:

1. Общая характеристика системной организации поведения человека. Результат, как ведущий фактор организации поведения. Отличия системного подхода к анализу поведения человека от рефлекторной теории.

|

|

|

2. Потребность и возникающая на ее основе мотивация как инициирующий фактор поведения человека. Виды потребностей.

3. Формирование доминирующей мотивации. Свойства мотивациогенных центров.

4. Роль обстановочной афферентации. Динамические взаимоотношения обстановочной афферентации и доминирующей мотивации.

5. Память как компонент афферентного синтеза поведенческого акта. Виды и механизмы памяти. Нейроанатомия памяти.

6. Афферентный синтез, как часть центральной архитектоники ФУС поведения, его компоненты.

· В тетради для практических работ зарисуйте схему нейрональной ловушки Лоренто-де-Но, поясните, в каком виде памяти участвует эта нейрональная структура.

· Пользуясь схемами а) перечислите основные блоки функциональной поведенческой системы; б) укажите принципиальное отличие системного и рефлекторного подхода к организации поведенческого акта.

2015-02-14

2015-02-14 2042

2042