Итак, мы подошли к вопросу о Восточной Европе, где, как мы знаем, рассматриваемые нами явления приняли особые формы, породив самые поразительные гибриды, а то и совершенно новые исторические образования. Последние зачастую оказывались плодом доведения до крайности, в своеобразных условиях, процессов, происходивших на Западе; так что опыт Восточной Европы, именно в силу своего экстремального характера, проливает на них новый свет, позволяя увидеть такие их аспекты и скрытые грани, которые в противном случае было бы очень трудно разглядеть.

Зададимся вопросом: каковы же были эти своеобразные условия? Наиболее точный ответ дал, пожалуй, Людвиг фон Мизес вскоре после первой мировой войны1. Он разработал тогда интер-претативное (т.е. не географическое, а скорее историческое) понятие Восточной Европы с меняющимися границами, где анализ национального вопроса в совершенно ином контексте, нежели на Западе, сливался с анализом особых проблем и форм государственного строительства и экономического развития в этих условиях.

Для Мизеса Восточная Европа представляла собой совокупность многонациональных территорий, где - под влиянием трех великих перемен, о которых мы говорили, - установились особые связи между отсталостью (во многом обусловленной длительными иноземными нашествиями2 и поэтому не только социально-эко-

1 Именно поэтому я стал редактором итальянского издания его «Государства, нации и экономики» (1919) (Mises L, von. Stato, nazione ed economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994) и впоследствии отчасти опирался на догадки Мизеса в работе: Graziosi A. Dai Balcani agli Urali. L'Europa orientale nella storia contemporanea. Roma: Donzelli, 1999.

2 На Востоке, собственно, длительные иноземные нашествия не только задержали процесс лингвистической гомогенизации и вообще экономического, культурно-

107

комической, но и государственно-политической), национальностью и различного типа национализмом, государственным строительством, попытками модернизации и идеологической продукцией.

Такое понятие Восточной Европы отличалось от других и по-новому освещало великие исторические процессы, которыми были охвачены и отмечены XIX и XX вв. на Европейском континенте3. В то же время оно было сильнее, эластичнее и сложнее монотематических интерпретаций, например экономических, а также концепций, несущих на себе печать идеологии либо вдохновленных национальными интересами, как, скажем, представления о Mitteleuropa4 или разного рода «щитах» против той или иной внешней угрозы, которыми изобилуют местные нацио-

го и государственного развития. Они также стали причиной разнообразных откатов назад, вызванных тем, что Блок называл основной чертой западного мира в начале средневековья, т.е. «столкновением и слиянием цивилизаций, находящихся на весьма различных ступенях эволюции» (в нашем случае имеется в виду татаро-монгольское иго). Восточная Европа, таким образом, стала особенно ярким примером интереснейшего, с научной точки зрения, феномена сосуществования разных исторических эпох в течение одного и того же исторического периода.

3 Интерпретативная сила схемы Мизеса в действительности такова, что ею, хотя бы косвенно, можно руководствоваться и при анализе других, более или менее «отсталых», многонациональных территорий, которых так много было, есть и будет на нашей планете. Между прочим, нечто подобное отмечал Арнольд Тойн-би, когда, размышляя об армянской трагедии 1915 г., заговорил об «опустошениях», которые производит и еще произведет импорт такого западного института, как национальное государство, «на огромном пространстве от Данцига до Триеста и вплоть до Калькутты и Сингапура [где] отдельные элементы населения, говорящие на разных языках, не распределяются по четко ограниченным группам, а, напротив, живут вперемешку, в теснейшем соседстве в городах, деревнях и даже на одной улице» и где разные национальности «не только территориально-географически вклинились одна в другую, но и в равной степени солидарны в социально-экономическом плане» (цит. по: Tagliaferri Т. Material! per lo studio dell'opera di Arnold J. Toynbee: dattiloscritto. Universita di Napoli «Federico II», 2001. P. 127 ss.; cp. также выше, с. 10, прим. 4). Данная цитата, так же как анализ Нэмира, к которому мы еще вернемся, показывает, что говорить об «открытии» Мизесом решающей роли многонациональное™ нельзя: идея носилась в воздухе. Тем не менее остается фактом, что Мизес не только ясно и четко написал об этом уже в 1919 г., но и дал этой идее наиболее стройную формулировку, сразу уловив ее взаимосвязь с государством, экономикой, идеологическими направлениями и европейской историей.

4 Ср.: Meyer H.C. Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815-1945. Haag: Martinus Nijhoff, 1955.

108

нальные мифологии, часто опирающиеся на совершенно правильную, но всегда неполную и упрощенную трактовку прошлого5.

Мы говорили, что главной чертой Восточной Европы, по Ми-зесу, было ее существование (еще на заре XIX в.) как совокупности территорий, где множество языков и религий не только жили бок о бок друг с другом, но пересекались, накладывались друг на друга, образуя пеструю мозаику. Временами монохроматический фон мог доминировать над этой пестротой, но никогда не получал окончательного перевеса.

По мнению Мизеса, то был, помимо прочего, результат длительного периода нашествий, которые на Западе были остановлены несколько столетий назад, благодаря чему там смог начаться медленный (правда, иногда тоже сопровождавшийся всплесками буйства и жестокости) процесс ассимиляции, приведший в итоге к созданию крупных культурных, религиозных и лингвистических блоков — базы современных европейских наций-государств. Таким образом, эти блоки являлись плодом исторической эволюции: если, как заметил Марк Блок, «сегодня лингвистическую карту Европы [Западной] можно нарисовать несколькими большими однотонными пятнами», та же карта для периода «между переселением народов и 1000 годом или около того», несомненно, представила бы «богатую палитру самых разных оттенков»6. Западная Европа тоже была когда-то многонациональной территорией (и ничто не мешает ей снова стать таковой, поскольку даже после того «сегодня», когда писал Блок, в ней шли и обратные процессы).

Восточная Европа начала XIX в., куда уже проникли немцы, пережила последнее великое нашествие - османское, мусульманское — всего два столетия назад, а меньше века назад подверглась русской экспансии. В ней уживались, в масштабах, неизвестных Западной Европе даже «в 1000 году или около того», три монотеистические религии, множество церквей, порожденных христианскими расколами, а продолжающееся стихийное или насильственное перемещение населения на просторах великих империй, властвующих здесь, лишь усугубляло языковую и религиозную неразбериху.

5 Я даю краткий обзор этих других интерпретаций в своем предисловии к упомянутому итальянскому изданию книги Мизеса (Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo // Mises L. von. Stato, nazione ed economia. P. ХХГХ), а также в своей книге: Graziosi A. Dai Balcani agli Urali. P. 36 ss.

6 Bloch M. Melanges historiques. Paris: Editions de 1'Ehess, 1963. Vol. I. P. 70.

109

Кроме того, этнические и религиозные различия воспроизводили и усиливали различия социально-экономические. На многих территориях традиционные элиты говорили на другом языке и посещали иные храмы, нежели подчиненные им крестьяне. Такая же ситуация была характерна для городов, чье население по языку, культуре и религии было чуждо населению окружающих деревень, - и это служило мощным фактором обострения и варваризации традиционных противоречий между городом и деревней, которыми так богата западная история и историография.

Возьмем, к примеру, Львов, столицу австрийской Галиции — региона, где в XIX в. заправляли поляки-католики, а жили по преимуществу (особенно на востоке) украинские крестьяне-униаты (греко-католики) с вкраплениями еврейского населения. Сама эволюция названия города — Lemberg, Lwov, Львов, Льв1в - четко фиксирует смену национальностей, населявших его и управлявших им начиная с XV в., когда там жили немцы, евреи, поляки, армяне и греки. Мало-помалу всех вытеснили поляки и евреи, а затем в конце концов - украинцы (которых вначале было всего лишь тридцать семей), сделавшие город главным центром своего национального движения.

Список когда-то «чужих» городов долог. Он включает немецко-еврейские Буду и Прагу и венгерские центры в Трансильвании и Словакии; немецкие города в Прибалтике и Судетах и шведские в Финляндии; итальянские - в Истрии и Далмации, турецкие на Балканах и греческие в Болгарии и на побережье Малой Азии; еврейские местечки в Белоруссии и Галиции, русские и еврейские города на востоке и юге Украины, например, Киев, где в 1897 г. только 22% населения говорили на украинском как на родном языке, или Одесса, где тогда же лишь 5,6% населения были украинцами (а больше половины — еврейского происхождения); наконец — армянские центры в Закавказье, какими были и Тбилиси, и Баку7.

Именно исходя из личных наблюдений подобных реалий и своих размышлений над ними, Льюис Нэмир (Людвик Бернштайн, он же Немировский), как и Мизес - выходец из австрийской Галиции, находившейся под властью поляков, обогатил анализ многонациональное™ у Мизеса, обратив большее внимание на проблему властных отношений между языковыми и религиозными группами и

7 Другие цифры см.: Pearson R. National Minorities in Eastern Europe, 1848-1945. London: Macmillan, 1993.

110

четче выявив их роль в определении структуры и характера исторических процессов, проходивших в Восточной Европе8.

Последняя, по Нэмиру, представляет собой своего рода европейский Средний Восток — полоску малых наций, зажатых между «Россией» и «Германией» (кавычки здесь необходимы, ибо, как мы увидим, эти термины говорят о серьезных недочетах вообще-то гениальной интерпретации), и арену деятельности, в течение столетий, нескольких «народов-хозяев» (master nations), осуществлявших здесь неполные завоевания.

Народы-хозяева, каковыми Нэмир считает немцев, поляков, мадьяр и итальянцев, со временем «накрыли соседние с ними территории сетями с крупными ячейками, то тут, то там перемежаемыми более или менее объемистыми монолитными блоками». Эти сети образовали их поселенцы на завоеванных землях, а ширина ячеек как раз указывала на неполноту завоевания или, точнее, на то, что «каждое завоевание было полным в некоторых районах, но лишь частичным в гораздо более обширных областях». В зонах частичного завоевания правящие слои в целом замещались представителями народа-хозяина или культурно близкими ему элементами. Городское население либо постигала та же судьба, либо оно вообще создавалось ex novo — город заселялся новыми жителями, которые, таким образом, оказывались связаны с завоевателями, даже если отличались от них (так, например, поначалу произошло с евреями, по крайней мере в некоторых регионах). Деревни же, где проживало подавляющее большинство населения, как правило, сохраняли свою религиозную, языковую и этническую идентичность.

В общем и целом, по словам Нэмира, «каждая Ирландия» этой Восточной Европы имела свой Ольстер, густо заселенный завоевателями, свою «черту оседлости», свою англо-ирландскую аристократию и своих крестьян, оказавшихся способными (чаще всего благодаря религии) сохранить некоторые из основных черт своей самобытной культуры, которые в будущем — главным образом в результате демографических перемен, о которых мы говорили, -должны были отвоевать свою территорию, затопив ее возвратной приливной волной.

8 См. его прекрасную, хотя и не бесспорную работу «From Vienna to Versailles» (Conflicts. Studies in Contemporary History. London: Macmillan, 1942), на которую я уже ссылался и еще не раз буду ссылаться. См. также: Tagliaferri Т. Nazionalita territorial e nazionalita linguistica nel pensiero storico di Lewis Namier // Archivio di storia della culture. 2000. Vol. XIII. P. 119-148.

Ill

Нэмир добавлял, что эту «срединную землю» населяли «тени» вполне реальных былых государств и империй. Многие из национальностей, живших там, «в тот или иной период действительно создавали свои государства, и все о них помнили, хотя лишь немногие еще имели социальную базу [т.е. привилегированные социальные слои, способные управлять государством] и интеллектуальные ресурсы, необходимые для независимого политического существования». Такие тени государств и империй покрывали карту Центральной и Восточной Европы, взаимно пересекаясь, выходя за существующие границы, порождая латентные конфликтные ситуации, претензии, взаимную ненависть и совершенно противоположные воспоминания об одном и том же.

Идеи и образы здесь сильные и глубокие. И все же Нэмир, хоть и вскрыл фундаментальные исторические проблемы, нарисовал картину неполную и в общем неудовлетворительную. Не только потому, что отодвинул на второй план вопросы экономики и национально-государственного строительства, которые Мизес, наоборот, старался интегрировать в свою модель, более богатую переменными величинами и, следовательно, прогностическими возможностями, поскольку она позволяла, выделив некоторые важнейшие проблемы, нащупать движущие пружины истории «Восточной Европы». Анализ Нэмира даже в самых сильных своих пунктах грешил недостатками, происходящими от неспособности представить и осмыслить цельную картину национальных отношений на многонациональных территориях. А ведь именно из-за чрезвычайной сложности исторических процессов, сформировавших их, из-за существования районов нестабильности, появившихся благодаря этим процессам, и провоцируемых ими конфликтов исследование многонациональных территорий требует как можно более широкого взгляда: любая тень, заслоняющая ту или иную перспективу, — что бы ее ни отбрасывало, — может исказить весь анализ.

Сети, покрывающие нэмировскую «срединную землю», к примеру, были не только прямым свидетельством прошлых завоеваний: нередко они образовывались в результате насильственных переселений или стихийных миграций в стремлении избежать разного рода преследований. Так что они представляли собой косвенное следствие завоевания и чужеземных нашествий, но, в свою очередь, могли служить плацдармом для новых попыток завоевания, предпринимаемых уже бывшими жертвами. Кроме того, хотя Нэмир проводит крайне важное различие между имперскими на-

циями, держащимися на плаву и полностью отвечающими своей роли (как, например, немецкая), и полузатонувшими «народами-хозяевами», еще имеющими традиционные элиты и зоны господства, но лишенными независимой государственности (как поляки австрийской Галиции и венгры, по крайней мере до австро-венгерского соглашения 1867 г., когда последние практически восстановили свое государство), этого недостаточно для описания ситуаций, весьма различных и все же во многих отношениях сходных.

Среди таких случаев можно назвать, с одной стороны, народы-хозяева, в настоящее время незначительные, но имеющие древнюю традицию, как, скажем, греки, которые еще с того момента, как вновь получили независимость в 1821 г., по меньшей мере до поражения 1922 г. в Турции считали свою территорию просто отправной точкой для восстановления античной империи, чья тень продолжала жить и в многочисленных греческих общинах, разбросанных от Болгарии до восточных берегов Эгейского моря, и в православной церкви, где, впрочем, верховенству греков вскоре бросили вызов славяне, некогда находившиеся под влиянием Византии.

Совершенно иной и тем не менее концептуально однородный случай представляют собой народы, не имевшие государственных или имперских традиций (а если имевшие, то разве что в глубочайшей древности), которые в XIX в. оказались в состоянии создать себе в Европе положение империи или по крайней мере сделать попытку в этом направлении. Речь прежде всего о сербах, которые, пользуясь тем, что первыми стали строить государство на Балканах, а также эксплуатируя народившиеся «югославские» идеи и факт наличия сербских общин от Боснии до Баната (наследие не столько прежнего господства, сколько былых преследований), очень быстро начали играть агрессивную роль. То же самое, особенно после первой мировой войны, можно сказать и о румынах.

Список народов-хозяев или тех, кто претендует на это звание, ни в коем случае не закрыт, и не замечать его эволюции — значило тогда и значит теперь делать ущербным анализ, вообще-то проводящийся в верном направлении.

Впрочем, были проблемы и более серьезные. И Нэмир, и Мизес справедливо усматривали в германском империализме главного и самого грозного врага малых народов «срединной земли». Мизес, в частности, сразу после первой мировой войны с беспокойством замечал перерождение колонизационного импульса в Германии, который, в отличие от подобных импульсов у англичан, французов,

112

113

голландцев, испанцев и португальцев, всегда направленных «только на тропические и субтропические страны», обратился «открыто... против европейских народов» (здесь мы сталкиваемся с глубоким провидением исторической почвы, на которой приживется и взрастет идея последнего безумного и свирепого натиска немецкого народа на Восток). Однако, в отличие от Нэмира, по-видимому, не отводившего немцам места в обеих (прусской и австро-венгерской) империях своей центральной и восточной Европы и считавшего их только агрессорами и угрозой последним, Мизес сразу понял, что немцы составляют неотъемлемую часть «восточной» Европы. Немецкие общины на славянской земле (нэмировская «сеть») сыграли важнейшую роль в эволюции (точнее, инволюции) немецкой и австрийской политики, в поражении и упадке либерализма, в постоянном возрождении гегемонистских планов и повторении попыток экспансии на Восток — впрочем, и Нэмир искусно проанализировал все эти элементы в своей «Революции интеллектуалов»9.

Сказанное выше о немцах было верно и в отношении русских и турок — других великих имперских наций, активно участвовавших в жизни региона, а также в отношении итальянцев, правда, в меньшей степени — пропорционально меньшему их присутствию на многонациональных территориях (в качестве наследия венецианской империи).

Любой, кто знаком с русской историей XIX в., хорошо знает, какую важную роль, определяющую ее ход, сыграла Польша со своими восстаниями — и в годы царствования Николая I, и в эпоху реформ его сына Александра II. В последующем столетии эта роль перешла к Украине, а отчасти также к Кавказу и Прибалтике. Конечно, тогда русское присутствие выглядело скорее как военно-бюрократическая оккупация, чем как сеть имперских поселений, но и последние — пусть с опозданием в сравнении с немецкими — быстро строились и на Украине, и в Белоруссии, и в Прибалтике, и на Кавказе, и в Крыму (напомним, что последние территории были завоеваны только начиная с XVIII в.). Русское присутствие отразилось также в кризисе Османской империи и

9 Namier L.B. 1848: The Revolution of the Intellectuals. London: Oxford University Press, 1946. Это, наверное, наиболее «мизесианская» из книг Нэмира; на самых блестящих ее страницах, посвященных польскому вопросу в Силезии как причине упадка, в том числе интеллектуального, национального немецкого движения, фактически развиваются некоторые из гипотез, выдвинутых Мизесом в «Государстве, нации и экономике».

114

рождении новых балканских государств, и перед лицом такой силы имперского импульса трудно понять его недооценку со стороны Нэмира, а позднее — умнейшего исследователя Бибо10, если не вспомнить, что многим обитателям зон господства (а после — угрозы) немцев, венгров и поляков русские могли казаться спасительным противовесом и ценными союзниками.

Неотъемлемой частью Восточной Европы была также Османская империя, творение еще одного народа-хозяина, который постепенно ретировался, гонимый восстаниями своих прежних подданных, но при отступлении, несмотря на сопровождавшие его массовое истребление и бегство, оставил тут и там анклавы турецкого или обращенного в ислам населения. В отличие от России и Германии того времени или современной Турции, Османская империя была, кроме того, многонациональной даже в своем центре, от Кавказа и Армянского нагорья, населенных армянами и курдами, до греко-армянских берегов Эгейского моря.

К Восточной Европе Мизеса, понимаемой в историко-интер-претативном ключе, принадлежали также народы-хозяева, чьи щупальца и сети, подобные немецким (и польским, и мадьярским), протянулись в «срединные земли», но еще только-только обретали плоть либо уже разрушались. Иначе говоря, в ее состав входили все перечисленные нами имперские нации, включая их основные территории, расположенные за ее границами, но периодически волнуемые зарождающимися в ней землетрясениями.

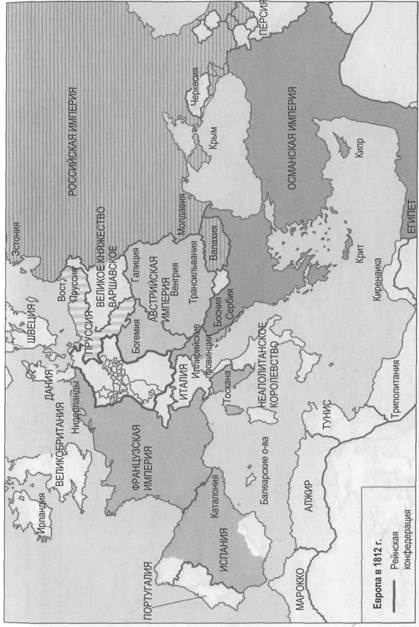

Таким образом, эта Восточная Европа простиралась от Берлина и Вены до Москвы, от Балкан до Кавказа, от Прибалтики до побережья Малой Азии, охватывая все земли, занимаемые в начале XIX в. тремя великими империями - Османской, Российской и Австро-Венгерской, к которым вскоре добавилась четвертая, Германская, и все народы, религии, языковые и культурные общности, имевшиеся там. Последние были выстроены в иерархическую пирамиду: на вершине ее находились немцы, русские и турки, к ним как партнеры примыкали итальянцы, венгры, поляки и греки; на средних и нижних ступенях по нисходящей — народы, переживавшие подъем (сербы, румыны и болгары), народы без особых претензий на господство, но активно участвующие в развитии экономики (чехи), народы, чьи малые элиты давно были ассими-

10 Bibo I. Misere des petits Etats de 1'Europe de 1'Est. Paris: Albin Michel, 1993; cp. также: Szucs J. Les trois Europe. Paris: I'Harmattan, 1985.

• 115

лированы или уничтожены, состоящие поэтому почти исключительно из крестьян (словаки, словенцы, литовцы, украинцы). Наконец, основание пирамиды составляли народы, не имеющие ни государства, ни территории и вследствие этого наиболее слабые и уязвимые, - главным образом евреи и цыгане, отчасти армяне, многие из которых бежали с нагорья, своей исторической родины, в Закавказье.

Посмотрим теперь, как сказались великие перемены на этом регионе, изначально таком нестабильном, на отношениях между городом и деревней, на структуре старых государств, пытавшихся реформироваться, и новых, находящихся в процессе становления, на иерархии народов и религий, социальных слоев и семейных ролей, на самой мозаичности и пестроте, характерной до тех пор для многонациональных территорий.

Проследим вкратце основные линии. В Восточной Европе мощный демографический рост вкупе с прогрессом сельского хозяйства тоже изменил соотношение сил в деревне в пользу крестьян, усиливая претензии последних на землю, особенно находящуюся во владении помещиков, религиозных учреждений и горожан. А тот факт, что, в отличие от Западной Европы, землевладельцы здесь, как правило, принадлежали к иной культуре и религии, повышал уровень претензий, удваивал враждебность, увеличивал возможность и жестокость вспышек насилия", причем, естественно, это репрессивное, но прогрессивное завоевание земли крестьянами фактически представляло собой буквальную ее национализацию снизу. Завоевание земли превратилось, таким образом, в одну из первых волн великого прилива «этнической чистки», захлестнувшего в последние два столетия Восточную Европу12.

11 Во время крестьянских волнений в многонациональных регионах в первую очередь подвергались удару владения вдов и одиноких женщин; за ними наступала очередь помещиков с иностранными именами, другого вероисповедания или особенно ненавистных, а там уже и всех остальных. Так, например, разворачивалась великая украинская «жакерия» 1917 г. См.: Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918-1919. М.: Аиро-ХХ, 1997.

12 Недавно стали выходить первые труды, посвященные истории этого феномена. Зачастую такие работы не слишком удовлетворительны, но их заслуга в том, что они впервые четко ставят фундаментальный вопрос европейской истории. См., напр.: Bell-FialkoffA. Ethnic Cleansing. London: St. Martin's Press, 1996; Naimark N. Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001; Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo / A cura di M.Cattaruzza, M.Dogo, R.Pupo. Napoli: Esi, 2000.

116

Возрождение к жизни крестьянских общин, ускорившееся благодаря отмене (пусть и запоздалой) крепостного права между 1848 и 1861 гг., косвенно способствовало образованию в этих регионах материального субстрата для будущих попыток национально-государственного строительства. В культурном плане такие попытки опирались на открытие и реконструкцию языков и культур, продолжавших, благодаря незавершенности завоевания, развиваться в деревенской глуши; в материальном же — на зародившийся благодаря исчезновению крепостничества и дроблению крупной земельной собственности слой зажиточных крестьян и на многочисленную молодежь, двинувшуюся из сел в города — цитадели чужаков. Зажиточные крестьяне фактически впервые образовали обширный слой населения, для которого продвижение по социальной лестнице не означало ассимиляции доминантной этнической группой, создав таким образом прочную базу для последующих национальных претензий. А молодежь - неважно, дети богатых крестьян, отправленные в город учиться, или несчастные плоды демографической революции, вынужденные бежать из деревни, которая оказалась не в состоянии их прокормить, - поставляла разнообразным движениям национального толка не только сырье для их развития - активистов, бойцов, просто рекрутов, сочувствующих: после обучения (которое часто велось на языках доминантных групп и потому способствовало ассимиляции по крайней мере некоторых студентов иными национальными культурами) из нее выходили кадры и элиты, жизненно необходимые для процессов государственного строительства.

Нужно, однако, иметь в виду, что, хотя деревня в Восточной Европе, а потом и во всем «третьем мире», как я писал в другом месте, была важнейшим элементом в зарождении и развитии национальных движений, крестьяне всегда проявляли некую двойственность и в своей поддержке националистов были ненадежны и непостоянны. Об этом свидетельствуют бесконечные жалобы националистов всех стран, встречавших, например, самый горячий энтузиазм, пока они нападали на собственность иностранных господ, а потом сталкивавшихся с упорным и яростным сопротивлением крестьян, не желавших служить постоянным источником людей и средств для их проектов государственного строительства13.

13 Типичный пример — украинский национализм 1917-1920 гг., которому я посвятил упоминавшуюся выше работу «Большевики и крестьяне на Украине».

• 117

В действительности крестьяне принадлежали к культуре, которую можно было бы назвать донациональной, и в известном смысле были членами некоего квази-антропологического интернационала «темных людей», как их презрительно называли горожане Российской империи (впрочем, похожие словечки употреблялись во всех странах). А если они вдобавок были другой национальности и/или другого вероисповедания, эпитеты приобретали превосходную степень. Бакинским армянам-христианам, к примеру, окрестные крестьяне-мусульмане казались «темнейшими», то же думали львовские поляки-католики об униатах-русинах (т.е. украинцах) из галицийской деревни.

В этом отношении существует несомненное глубокое родство между крестьянскими движениями во всех странах, и на их общей программе (захват и раздел помещичьей земли, минимальный контроль со стороны государства, свободная торговля на местном уровне, защита исконных крестьянских ценностей и т.д.) базировалась временами как будто (и действительно) возникавшая оппозиция крестьян усилиям националистов, чаще всего там, где последние были связаны с правящими классами.

Только когда в XX в. появились движения, стремящиеся объединить в своей программе национальный и социальный вопрос и поэтому способные постоянно вовлекать массы в «борьбу за национальное освобождение», был разрублен узел двойственного отношения крестьян к национальным движениям. И не случайно это произошло благодаря соединению социального элемента с национальным (для чего Восточная Европа, может быть, послужила самой главной лабораторией), ибо в таком соединении, как я не раз подчеркивал, кроется один из важнейших ключей к пониманию истории XX столетия.

Представители старых народов-хозяев — и помещики-землевладельцы, оказавшиеся в группе наибольшего риска, и те, кто черпал утешение в жизненных невзгодах в одной лишь гордости своей национальной принадлежностью, — почувствовали себя в настоящей осаде под натиском крестьян, невзирая на все противоречия и двоедушие последних в глазах националистов, добивавшихся их поддержки. Конечно, бывали случаи, когда отдельные индивиды «предавали» свой класс и свою нацию, присоединяясь к делу своих слуг, как те польские дворяне с восточных территорий, которые немало способствовали зарождению украинского национального движения. И по крайней мере однажды, в Финляндии,

118

значительная часть господствующей группы (шведов) в конце концов стала отождествлять себя с национальным делом подчиненного ей прежде народа (наверняка не без влияния того факта, что господство у них все равно отобрали бы русские) и даже дала этому делу наиболее авторитетного лидера, так что Карл Густав Маннергейм, бывший офицер царской гвардии, стал «отцом» страны, на языке которой с трудом изъяснялся.

В общем и целом, однако, реакция была совершенно обратная. Менталитет осажденных породил постоянное ощущение угрозы, встречные обвинения, растущую зависть и жажду мести; пышным цветом расцвели теории заговора, нашедшие в Восточной Европе еще более благодарную почву, чем та, что образовалась в Западной в результате военных поражений, национальных унижений и утраты корней в ходе процессов модернизации.

Аналогичные явления вызвало постепенное завоевание «чужих» городов «темными» жителями окрестных деревень, ставшее возможным благодаря демографической революции и спровоцированное процессами индустриализации и урбанизации. Буду и Прагу одними из первых накрыла нэмировская «возвратная приливная волна» (правда, в последней молодые чехи и немцы оспаривали друг у друга улицы и кварталы даже в конце XIX в.), но движение это было общим, и волны его, сменяя друг друга, прокатились по всем городским центрам от Прибалтики до Эгейского моря (где уже в 1821 г. греки вырезали или выгнали мусульман из освобожденных городов) и от Адриатики до Кавказа (где взаимные погромы и вендетты били и по армянским общинам, и по новым горожанам — азербайджанцам).

Разумеется, поскольку в этом регионе, по крайней мере до 1914 г., властвовали империи, позволявшие, поощрявшие и прямо организовывавшие значительные перемещения населения, не было недостатка, особенно на востоке, и в явлениях прямо противоположного порядка, т.е. в тенденциях не к сокращению, а к расширению территорий и увеличению числа многонациональных городских центров (подобные явления имели место позже в Югославии и в СССР, где, например, после второй мировой войны выросло городское население славянского происхождения в Средней Азии — резко сократившееся затем в конце!980-х гг.).

Так, например, индустриализация и создание железнодорожной сети теснее связали Украину с Россией, способствовали росту русских общин в украинских городах, хотя западнее удельный вес

* 119

доминантной национальности в городских центрах сократился. Важным направлением русской иммиграции стал Донбасс, демографический рост в еврейских общинах усилил их присутствие в городах по всей «зоне» оседлости, определенной им царским правительством (Польша, Литва, Белоруссия, Украина), а также и в восточной части австрийской Галиции. По тем же причинам выросли греческие и армянские общины, рассеянные по османской территории.

«Реконкиста» городских центров, которые во многих случаях действительно в первый раз были атакованы населением преимущественно сельским, фактически, если отвлечься от намерений, побуждений, теорий (в них недостатка не было, но зачастую они являлись после того, как стихийно начинались процессы, так сказать, материальные), представляла собой вторую великую волну «очистительного» прилива, обрушившуюся на многонациональные регионы (первую, напомним, породила борьба за землю).

У ее главных действующих лиц — молодых иммигрантов и их новообра кованных элит, притесняемых властью старых господ и беззащитных перед ней, но подстрекаемых сознанием своей силы, а также представителей национальности, бывшей до сих пор хозяйкой городов, — естественно, появились весьма неприятные поведенческие навыки и идеологические феномены. В немецких городских общинах в Богемии и Судетах, итальянских — в Истрии и Далмации традиционный антиславизм принял новые, более агрессивные формы, повсюду усилился антисемитизм, в том числе в кругах недавно урбанизированного населения, во много раз сильнее ощущавшего отрыв от родной почвы, чем его сверстники на Западе.

В Донбассе, русской Польше, Бессарабии народные волнения и даже рабочие стачки в те времена легко могли вылиться в жесточайшие еврейские погромы, причем влияние Москвы и желания правительства, по всей видимости, играли в этом гораздо меньшую роль, чем представлялось просвещенной общественности. Ни в коем случае не стоит недооценивать роль верующих, православных и католиков, для которых процессы модернизации тоже несли в себе угрозу. И даже такие организации, как «Народная воля» - наиболее известная русская народническая группировка, — распространяли после массовых погромов 1880-х гг. прокламации, где одобрительно отзывались о

120

налетах на богатых евреев и призывали рабочих и крестьян не обойти вниманием также землевладельцев, чиновников и представителей царской власти14.

Примечательно, что именно в западных губерниях Российской империи, в городских интеллектуальных кругах, где соперничали между собой по меньшей мере три религии (православная, католическая и иудейская) и четыре национальности (русские, поляки, евреи и украинцы), появился тогда антисемитизм нового типа, разгоревшийся из искры, высеченной столкновением реакции и модернизации, инициатив государства и деятельности церкви, народных бунтов и национальных конфликтов. Его манифестом стали «Протоколы сионских мудрецов» — их сочинители использовали опыт французов, но сама идея была навеяна атмосферой русской городской среды на Украине. Будучи якобы доказательством существования еврейского заговора с целью захвата мирового господства, «Протоколы» послужили знаменем беспощадного антисемитизма XX в. в Европе15.

Но самое отвратительное насилие и в наиболее широких масштабах было развязано в последнее десятилетие XIX в., в результате длинной цепи поражений и унижений, которыми был отмечен этот век для Турции (вспомним, что мы говорили о Франции после Седана и Италии после Адуа), в Анатолии и на восточных берегах Черного и Эгейского морей — против армян. Здесь речь шла не о сотнях жертв, как во время еврейских погромов в Российской империи, а о десятках и сотнях тысяч (по наиболее достоверным оценкам, насчитывалось от ста до двухсот тысяч убитых).

Важную роль и в этом случае играли верующие, но решающее значение имело вмешательство государства, правители ко-

14 См. прекрасный роман И.Зингера «Братья Ашкенази» (Singer I. Di brider Ashkenazi. Varshe: Bzshoza, 1936), а также: Wynn C. Workers, Strikers and Pogroms. The Donbass-Dnepr Bend in Late Imperial Russia. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992. О погромах в Российской империи и спорах по поводу роли центрального правительства в их организации см.: Pritsak О. The Pogroms of 1881 // Harvard Ukrainian Studies. 1987. Vol. 1-2. P. 4-43; Aronson M.I. Troubled Waters. The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogrom in Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990; Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modern Russian History / Ed. by J.D.Klier, S.Lambroza. New York: Cambridge University Press, 1992.

15 De Michelis C.G. II manoscritto inesistente. I «Protocolli dei savi di Sion»: un apocrifo del XX secolo. Venezia: Marsilio, 1998.

торого с трудом терпели настойчивое заступничество западных стран за христианское население империи и считали, что это для чужеземцев лишь предлог, чтобы вынудить османскую державу к целому ряду унизительных уступок территории и суверенитета.

Как мы знаем, на Балканах подобные уступки часто вызывали вспышки насилия против представителей прежнего народа-хозяина, своим поведением в течение долгого времени возбудившего огромную ненависть и жажду мести. Сотни тысяч беженцев, изгнанных из родных мест, разносили известия об этом, нередко сильно преувеличенные, по землям, находившимся еще под властью империи, провоцируя, в свою очередь, прилив злобы против христиан и отчаянной ностальгии по былому господству, которое когда-то было неоспоримым, а теперь ставилось под вопрос практически ежедневно: вспомним, что только в 1877— 1878 гг. империя потеряла Румынию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Фессалию, часть Анатолии и Кипр я - в общей сложности около трети территории и пятой части населения16.

Вот этот-то взрывчатый материал государство и религиозные круги использовали для удара по армянским и греческим общинам. Но даже великие погромы в Османской империи не найдут объяснения, если не учитывать предрасположенность по крайней мере части ее населения к насилию против христиан, к каковой предрасположенности на анатолийских нагорьях добавилось еще и стремление курдов убрать армян с территории, которую две общины веками оспаривали друг у друга17.

В данном случае национальный и религиозный факторы также тесно переплелись с процессами модернизации, способствовавшими умножению спорных моментов и причин конфликта. На большей части многонациональных территорий, например, элиты традиционного типа и сельское население часто держались в стороне от современных видов экономической деятельности, отдавая их, так сказать, на откуп немцам, евреям (которые, напомним, не имели права владеть землей), грекам и армянам. И в русской, и в австрийской Польше, в Венгрии, в Румынии, где

16 Zurcher E.-J. Turkey. A Modern History. London: I.B.Tauris, 1998. P. 85.

17 Dadrian V. Histoire du genocide armenien. Conflits nationaux des Balkans au Cau-case. Paris: Stock, 1995.

существовали сильные группы местных помещиков-латифундистов, одни евреи контролировали от 30% до 50% современных отраслей деятельности. Еще выше этот процент был у греков и армян в Османской империи — там, к примеру, в начале XX в. в руках представителей немусульманского населения находились 90% промышленных предприятий, насчитывавших более 10 работников. И если венгерских господ в целом удовлетворяло такое положение вещей, позволявшее им предаваться традиционным занятиям, не рискуя при этом своей властью, то вообще, как правило, подобная ситуация обостряла у автохтонных социальных групп — у их элит, у масс, недавно переселившихся в город, у членов старых мусульманских ремесленных цехов — чувство враждебности и отчужденности по отношению к процессам модернизации, свойственное, собственно говоря, и западным странам.

Здесь мы видим еще один компонент той почвы, на которой возрос национал-социализм, питавший особую ненависть к еврейским и армянским «торговцам и ростовщикам», коих многочисленные теории заговора рисовали представителями и агентами международного финансового капитала либо, наоборот (а порой и одновременно), подрывных социалистических и модернизатор-ских сил, забывая при этом, что подавляющее большинство и евреев, и армян принадлежали к религиозным общинам традиционного типа, как правило, беднейшим, и разделяли все страхи и подозрения в отношении современности с теми, кто делал из них «разносчиков» этой заразы.

Действия государства, например в случае погромов, следует рассматривать именно на фоне движений, во многом стихийных, спровоцированных демографическими процессами, модернизацией и урбанизацией. В старых империях оно подчинялось необходимости (еще более острой в силу огромной отсталости) сделать базу своей власти адекватной требованиям, рождавшимся в ходе великих социально-экономических перемен. Но это еще не все. Как мы знаем, суть качественного изменения в жизни государств, вызванного Французской революцией, заключалась в национализации и рационализации. Появления государства, более сильного, поскольку более однородного (а наиболее важна, конечно, однородность этническая, лингвистическая и религиозная) и более способного (в том числе и поэтому) к мобилизации своих ресурсов, было более

123

чем достаточно, чтобы такая возросшая монолитность стала примером для подражания18.

Таким образом, старым империям Восточной Европы, а потом и новым государствам, рождавшимся в результате их распада, было нужно (или, по крайней мере, желательно) в ходе рационализирующей реформы существующих государств, а затем строительства новых добиться не только модернизации, необходимой для сохранения, содержания и переоснащения армии вооружениями и техникой не хуже западных, но и рационального управления своим населением и его гомогенизации, т.е. «национализации». И все это — после нескольких разделов Польши, сильно усложнивших нарисованную Мизесом картину империй, принимавших в них участие (Российской империи к тому же нужно было управляться с территориями, отнятыми у турок), в обстановке обострившейся с 1789 г., и особенно с начала XX в., конкуренции между государствами, внутренней напряженности, брожений то социальных, то национальных (а зачастую и социальных, и национальных).

В результате значительно увеличилось количество проблем, связанных с щ испособлением к переменам, особенно в многонациональных империях, где процессы модернизации и национализации встречали дополнительные трудности. Так, например, многонациональный, чаще всего, характер имперских элит лишь усугублял подозрительное отношение к этим процессам, вообще свойственное всем традиционным господствующим классам. Разве могли прибалтийские немецкие бароны, польские дворяне (а после разделов больше половины дворянства Российской империи имело польское происхождение) или грузинские князья одобрить русификацию? С этой точки зрения, Российская империя и Габсбургская монархия, где многонациональный характер элиты был наиболее ярко выражен, оказались в невыгодном положении по сравнению не только с Германской империей, но даже с Османской, хотя в по-

18 Разумеется, это не абсолютный закон: в определенных условиях появлялись имперские и полуимперские образования — примером sui generis служит Советский Союз; в Африке встречались даже элиты, строившие государство и одновременно пытавшиеся создать нацию. Кроме того, в прошлом однородность не всегда была благом, и великие императоры гордились силой и красотой своих государств именно как результатом разнообразия — источника большего богатства во всех смыслах. Вполне возможно, что в будущем разнообразие снова станет предметом гордости, и опыт Соединенных Штатов, наверное, можно было бы считать показательным в этом отношении.

124

следней потом появилась курдская проблема. Иными словами, изменение природы государства с помощью национализации, означавшей, напомним, в долгосрочной перспективе лишение аристократии контроля над ним, в Восточной Европе принимало наиболее острые формы, соответственно возбуждая и более сильную, чем на Западе, неприязнь в традиционных правящих слоях.

Даже если можно было преодолеть это препятствие, оставался еще тот факт, что многонациональным империям очень трудно использовать патриотизм для мобилизации масс в поддержку государства: попытки пробудить патриотические чувства почти неизбежно заставляли апеллировать к этнической идентичности части населения, усугубляя тем самым отчуждение, а то и враждебность со стороны других национальностей19, уже мобилизованных благодаря соперничеству за новые возможности, предоставляемые модернизацией: общественные работы, доступ к образованию и различным профессиям, управление местными ресурсами (иначе говоря, те же инструменты, которые на Западе специально использовались и спонтанно служили для смягчения конфликтов, в условиях, описанных Мизесом, способствовали их разжиганию).

Модернизироваться означало, в числе всего прочего, дать место группам другой культуры, которые порой считались низшими и заслуживающими лишь презрения, и это производило особенно отталкивающее впечатление. Совместным результатом модернизации и национализации становилось появление в обширных областях масс, имеющих другой язык, культуру, религию, что стесняло и озлобляло традиционные слои.

Тем не менее модернизация была вопросом жизни и смерти, и это хорошо понимала лучшая часть правящей элиты. Преодолевая сопротивление и колебания, для которых имела все основания, она осуществляла в том числе и довольно смелые программы, дававшие жизнь новым формам с весьма специфическими социально-экономическими чертами. Как в Германской империи, занимавшей высшую ступень на шкале «старорежимных» государств (где в самом низу была Турция, а в промежутке — Россия и Австро-Венгрия), и даже в большей степени, модернизация сверху приводила к образованию зачатков командной экономики, только внешне современной и капиталистической, но функционирующей совсем по другим

" Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia and the Middle East, 1914-1923. London: Routledge, 2001. P. 8.

125

правилам, нежели рыночная. В экономиках вышеназванных стран эти зачатки развивались сильнее, или, лучше сказать, имели больший вес, чем в тех, что складывались на Западе в результате победы экономического национализма. С этой точки зрения, в более или менее близком будущем одним из плодов модернизации в империях Восточной Европы должно было стать укрепление (и распространение в сферу транспорта и тяжелой промышленности) связи между государством традиционного типа, т.е. наиболее близкого к изначальному «военному» прототипу (в спенсеровском понимании этого термина), и экономикой — связи, которая усилилась благодаря первой мировой войне, приняла новые формы и в самом чистом виде проявилась в СССР.

Все сказанное об ограниченности имеющихся ресурсов и очевидной необходимости мобилизовать и контролировать их сверху относилось и к ресурсам интеллектуальным. Не случайно на этих территориях — и в старых империях, и в новых государствах, рождавшихся в ходе их постепенного распада, — высока оказалась степень вовлеченности интеллектуалов и специалистов в жизнь государства, пусть да/ice она выражалась в резко конфликтных формах (за всеми заговорами и протестами в действительности стояло желание самим взять в руки бразды правления). Так складывался климат, еще более благоприятный для проникновения в среду интеллигенции мифов о высшей рациональности государства и необходимости научной основы для его деятельности, чем тот, что способствовал зарождению этих мифов во Франции. Но те же причины, благодаря которым они возникали и распространялись, — отсталость, хрупкость культурного слоя и т.д. и желание преодолеть все это как можно скорее — заставляли их так и оставаться мифами, мешали достичь даже куда более скромных целей, например упорядоченного административного функционирования, побуждая кидаться к этим целям кратчайшими путями, столь же обманчивыми, как и вызвавшие такое стремление мифы.

Неоднородность населения обостряла в империях, а затем в первых квазинациональных государствах, появлявшихся на территориях, по-прежнему остававшихся (несмотря на все претензии данных государств) многонациональными, проблемы, связанные с «национализацией масс», достаточно острые и на Западе, зачастую делая национализацию просто невозможной (достаточно вспомнить, как тяжело далась интеграция масс в государственную жизнь в случае, в некоторых отношениях схожем, — на юге

Италии, хотя там все народности исповедовали ту же религию, а их элиты были включены в итальянскую культуру, почему южные диалекты так и остались всего лишь диалектами).

Как со всей очевидностью показали уже неудачные опыты Иосифа II (не случайно повелевшего высечь на своем надгробии надпись, напоминающую, что ни одно из его начинаний не имело успеха), прямое давление с целью национализации и рационализации вызывало реакцию со стороны народов, на которые было направлено, провоцируя их мобилизацию. Последнюю, как правило, возглавляли остатки их элит (и поэтому она происходила быстрее там, где они были сильнее, например в Венгрии и Польше), а также — и особенно там, где элиты были уничтожены или ассимилированы, — новые социальные слои, продукты тех же самых попыток модернизации. В данном случае, поскольку следовало дождаться, чтобы эти попытки принесли плоды - как мы знаем - в виде зачатков новых местных элит, образующихся благодаря процессам урбанизации и развитию образования, реакция на инициативы центра следовала с некоторым запозданием, но часто по той же причине бывала более мощной и современной по своим формам и претензиям.

Модернизация на многонациональных территориях, ликвидируя неграмотность и давая образование группам, ранее исключенным (которые частью приобщались к доминантной культуре, но частью вновь открывали свою собственную), меняя облик городов и национальный состав представителей различных профессий, вызывала национализацию, идущую совершенно вразрез с желаниями властей, начинавшими этот процесс в надежде излечить свое государство от слабости перед лицом изменившихся правил европейской конкуренции.

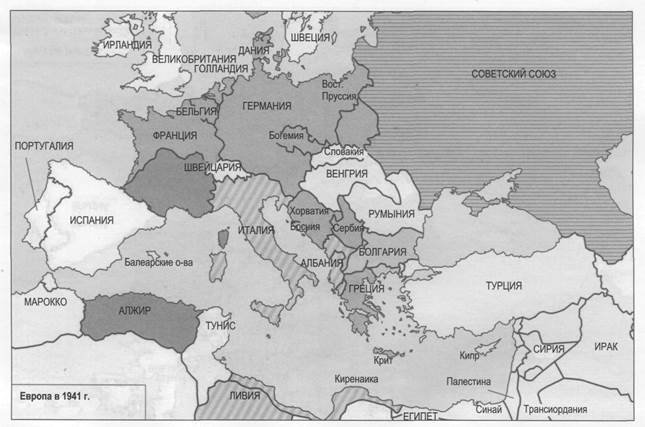

В новой ситуации великие многонациональные империи, в прошлом не раз гораздо лучше умевшие справляться с обстоятельствами, оказывались структурно менее прочными, чем их конкуренты. Эта сравнительная хрупкость, давшая о себе знать особыми затруднениями уже при решении задач, поставленных XIX веком, со всей ясностью проявилась в первые десятилетия следующего столетия, когда ни одна из этих империй не смогла оправиться от удара, нанесенного войной, которая обнажила их недостаточное для новых условий развитие. Им на смену пришли государства, которые были национальными или по крайней мере претендовали на это звание (два ярких, но нетипичных исключения — СССР и Царство сербов, хорватов и словенцев, с 1929 г. — Югославия). Впрочем, еще и до 1914 г.

в результате распада Османской империи появились несколько новых государств, отчасти предвосхитивших черты тех, что были затем рождены войной и завершившими ее мирными договорами.

Нет надобности углубляться в причины, определившие курс на более или менее национальное государство, взятый Центральной и Восточной Европой в XIX-XX вв.: мотив, заставлявший всех желать иметь свое государство, ясен любому, кто задумается над историей последних столетий. Его хорошо выразил Михайло Драгоманов, украинский патриот, которого можно назвать одним из интереснейших политических мыслителей XIX в. Несмотря на всю ограниченность национального государства, которую либерал и федералист Драгоманов прекрасно сознавал, «собственное государство в конечном счете есть форма социальной организации, предназначенная для защиты от иностранной агрессии и урегулирования дел собственной земли по собственному желанию». Эта мысль скоро должна была стать еще более очевидной многим группам, коим, подобно евреям, армянам или цыганам, пришлось встретить лицом к 'лицу пронесшиеся над Европой бури, не имея своего государства, которое защитило бы их20.

Интереснее остановиться подробнее на специфике государств, возникших на Балканах, - Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черногории. Несмотря на очевидные и порой весьма серьезные различия, их природа, проблемы, с которыми им пришлось столкнуться, способы их решения и получившиеся результаты как будто подтверждают гипотезы, сформулированные на основе опыта других европейских империй и государств, придавая им новое звучание.

В новых государствах, родившихся после освобождения от турецкого ига, истребления или изгнания турецкой элиты, а также части населения, принявшего ислам, почти естественно должны были совпасть национализация, буквальная и физическая, земли и городских центров и социальная реформа. Раздел турецкой собственности, например, сделал возможным проведение крупных аграрных реформ, которые способствовали укреплению сельского

20 О Драгоманове см.: Rudnytsky I.L. Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton, Alberta: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1987. P. 203-298. He случайно, размышляя в 1934 г. о положении евреев, Нэмир, бывший тогда одним из главных советников Вейцмана, высказал мысль, очень похожую на драгомановскую: «Человек не может жить вне сообщества, но по-настоящему в безопасности он только в своем собственном сообществе...» (Namier L.B. In the Margin of History. New York: Books for Libraries Press, 1969. P. 70).

128

129 общества, появлению больших крестьянских партий и интересных прокрестьянских идеологий. Но этот первородный грех - объединение национального и социального элементов, изгнания чужаков и создания собственного государства, собственного землевладения, собственной торговли - постоянно оказывал влияние на их эволюцию и впоследствии, заставляя выбирать «чистку» как главный путь решения проблемы национальной, социальной, религиозной или культурной неоднородности.

В то же время отсутствие - за исключением Греции и отчасти Румынии — или по крайней мере слабость автохтонных элит (турки фактически зарезервировали за собой верхушку социальной пирамиды) привели к тому, что проблема управления новыми государствами почти автоматически решалась передачей власти в руки военно-бюрократической элиты, появившейся в ходе борьбы за независимость. Связанная с патриархальными группами, заправлявшими в деревне при турках, впитавшая с молоком матери традиционалистские и фамилистские опыт и модели поведения, эта элита должна была считаться с сильнейшей — опять же отчасти за исключением Греции — отсталостью экономики, остававшейся монокультурной: в Сербии доминировали животноводство и разведение сливы, в Болгарии — табака, в Румынии - возделывание зерновых (даже в наиболее развитой Греции изюм составлял больше половины экспорта).

В этих условиях проблема создания современного сектора в экономике, способного содержать армию на уровне, по крайней мере не ниже, чем у соседей, вскоре породила зоны командной экономики, часто фамилистского толка, еще более развитой, в соответствии с реалиями каждой из стран, чем та, что возникала в великих империях. В силу национализации, которой было отмечено рождение новых государств, союз государства и экономики и идеологическая продукция интеллектуальных кругов приняли здесь формы, еще более нетипичные по сравнению с категориями западной социальной мысли, позволяющие предвидеть - в случае особенно острых кризисов — новый сплав отсталости и регресса, процессов государственного строительства, примата государства над обществом и систематического насилия против части населения, причем плюрализм идеологий должен был лишь способствовать появлению и развитию этих тенденций.

Еще раньше, чем это произошло, специфические условия модернизации и национализации в Восточной Европе вызвали интересные явления в сфере идеологии.

129

В реформирующихся империях преимущества имперского положения в сочетании с сопротивлением старых многонациональных элит и трудностями, которыми сопровождалась любая попытка проводить политику денационализации подданных-инородцев, вызвали искажения и отставание в развитии национального самосознания имперских народов. Как, например, ответить на вопрос, что значит «русский»? Как определить и ограничить, кто и что составляет именно «Россию»? Отчасти ответ возник спонтанно, когда два прилагательных, прежде бывшие взаимозаменяемыми и различавшиеся только своей этимологией, приобрели новые значения: «русский» стало постепенно означать «русский по национальности», а «российский» — имеющий отношение к империи в целом (это различие сегодня зафиксировано практически официально, однако проблема все же далека от разрешения).

Как свидетельствует долгая фаза перехода от реформ, вдохновленных османизмом - идеологией, по крайней мере по замыслу супранациональной, к тюркистскому и пантюркистскому движению, аналогичные проблемы существовали и в Османской империи, но их не было в Германии, считавшей себя — хотя и не совсем по праву — одной нацией, и в Габсбургской монархии, уже с 1866 г. представлявшей собой официальный кондоминиум нескольких национальностей.

В этих сложностях берут свое начало различные, можно сказать, «благие» имперские попытки реформировать многонациональные империи под знаменем идеологий, претендующих на звание «ана-циональных», - первым примером может служить османизм. Такие попытки, часто поддерживаемые лучшей частью высшей имперской бюрократии, находили одобрение и у представителей малых или лишенных своей территориальной базы народностей, а также более или менее широких слоев инородного происхождения, но ассимилировавшихся в доминантной культуре в результате процессов модернизации. Они привлекали универсальностью своей идеи, но при этом означали утверждение господствующего положения доминантных языка и культуры, хотя бы из соображений рационализации, как было уже при Иосифе II; при этом в присоединившихся к ним интеллектуальных кругах, особенно среди тех, кто был ассимилирован имперской культурой, часто возникало презрение к «малым народам», их претензиям, их провинциализму и узости их мышления.

Как любил говорить Драгоманов, даже русские революционеры-эмигранты, вообще-то приверженцы космополитического

130

131 проекта иного типа, «воплощали собой ханжеское отношение царизма к угнетенным национальностям и тем не менее считали себя совершенными интернационалистами».

Несколько раньше, в 1848 г., Энгельс (впоследствии в этом раскаивавшийся) высмеял и осудил как реакционное стремление чехов освободиться от немецкого культурного и политического господства, отождествлявшегося с «прогрессом»21. А через несколько десятилетий Ленину, сумевшему, между прочим, воссоздать в кардинально измененном виде российский имперский центр только благодаря тому, что, будучи искренним космополитом, отрицательно относившимся к любым проявлениям национализма, он брал, как ему представлялось, самое оригинальное и интересное из «благих» имперских проектов, не раз приходилось выступать против большинства своей партии, не умеющего понять связь между национальным вопросом и успехом революции. Он говорил тогда, что тот, кто не признает права народов на самоопределение (это относилось к крайним левым последователям Розы Люксембург во главе с Пятаковым и Бухариным, выдвигавшим опять-таки лозунги интернационализма и приоритета экономического фактора - и находившим поддержку у русских членов партии22), не признает самого понятия демократии и, таким образом, отказывает народу в демократических правах там, где осуществление этих прав привело бы к распаду империи. Он упорно боролся за включение в конституцию

21 В 1840-е гг. Энгельс считал возвращение левого берега Рейна делом национальной чести, а германизацию Бельгии и Голландии - необходимостью. В 1848 г. он даже назвал великого чешского историка и патриота Палацки «сумасшедшим немецким эрудитом». Он долго враждебно относился к идее независимости «ма-

, лых народов», однако изучение ирландского вопроса впоследствии убедило его, как он писал в 1882 г. Каутскому, что «освобождение от национального угнетения

i есть фундаментальное условие любого развития». Ср.: Rosdolsky R. Friedrich Engels und das Problem der «geschichtslosen» Volker // Archiv fur Sozialgeschichte. 1964. Bd. 4.

22 Graziosi A. A New, Peculiar State. Explorations in Soviet History, 1917-1937. West-port, Conn.: Praeger, 2000. P. 76-77, 107-118; Idem. Alle radici del XX secolo europeo. P. CHI. О Розе Люксембург, ее отрицательном отношении к борьбе поляков за независимость (которая, по ее мнению, отвлекала силы польского пролетариата от борьбы за социализм и мешала «органичной интеграции» польской экономики в экономику Российской империи), ее влиянии на русских левых и конфликтах с польскими социалистами см.: SnyderT. Nationalism, Marxism and Modern Central Europe: A Biography of Kazimiers Kelles-Krauz (1872-1905). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997 (книга посвящена главному оппоненту Люксембург).

131

\

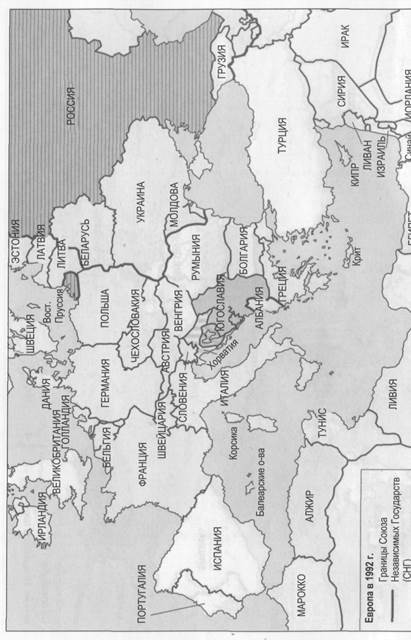

своего нового государства статьи о праве республик на отделение от СССР. Разумеется, после его смерти позиция его товарищей взяла верх, и со временем многие конституционные принципы решения национального вопроса превратились в пустую формальность и оставались таковой до тех пор, пока, как частенько бывает с внешней формой, ее силой не наполнили содержанием - в данном случае в момент распада Советского Союза в 1991 г.

У имперских народов и их интеллектуальных элит национальный фактор предвосхищал, ускорял и усугублял кризис и вырождение либерализма. Как предполагал Мизес и точно констатировал в своем очерке о революции интеллектуалов Нэмир, уже в 1848 г. чешский, датский и польский вопросы способствовали быстрой перемене позиции большинства германского предпарламента, который перестал придавать значение уважаемым им на словах правам там, где оказывались затронуты интересы Германии. При этом ключевую роль сыграло городское немецкое меньшинство на Востоке, существование которого (к тому же в качестве доминантной группы) давало мощное средство для шантажа в руки всего национального сообщества и которое — хорошо сознавая пагубные для себя последствия распространения демократии на большинство населения негерманского происхождения в своем регионе — было готово поддержать любое правительство, достаточно сильное, чтобы защитить его привилегии.

В других случаях, например в России и даже в Венгрии, кризис реформистских начинаний в большей степени ускоряла реакция угнетенных народов: например, в 1862 г. польское восстание изменило курс реформ Александра II, в 1905 г. русские либералы и демократы раскололись в своем отношении к национальному вопросу, и даже в 1917г. коалиция, составившая Временное правительство, расстроилась из-за признания прав Украины, которому многие либералы противились настолько, что предпочитали выйти из правительства, лишь бы не подписывать соответствующий договор. А в Османской империи одной только попытки подискутировать о правах и привилегиях доминантного народа и доминантной религии было достаточно, чтобы возбудить сильнейшую враждебность к любой реформистской политике и нарушить единство отстаивающих ее группировок.

Последнее объяснялось еще и тем, что Османская империя вся представляла собой многонациональную территорию (вспомним о греках, армянах и курдах в Анатолии), и противодействующие

132

механизмы, работавшие в Германии благодаря немецкому меньшинству на Востоке, здесь активизировались мгновенно по всему организму империи, включая крупнейшие ее центры. А может быть, как заставляет предположить реакция немцев на Версальский мир, непрерывные унижения, которые имперский народ терпел еще начиная с войны греков за независимость и которые особенно часто стали сыпаться на него после революции 1908 г

2015-06-16

2015-06-16 3114

3114