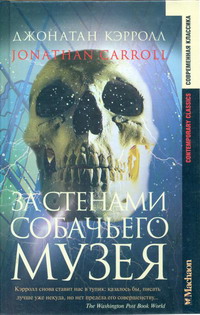

Джонатан Кэрролл За стенами собачьего музея

Аннотация

Серия: Рондуа – 4

Джонатан Кэрролл За стенами собачьего музея

SpellCheck: Roland

«За стенами собачьего музея»:

Махаон; Москва; 2002; ISBN 5-18-000382-2

Перевод: П. Тиракозов

Знаменитый архитектор получает необычный заказ – построить в одной из арабских стран музей, посвященный «лучшему другу человека». Все дело в том, что собаки играли мистическую роль в жизни местного царька, не раз спасая ее. Проект музея приходит внезапно – архитектор просто увидел его отражение на стене. Но все идет вкривь и вкось: в стране начинается гражданская война, и здание решено возводить в Австрии. Целая цепь совершенно невероятных событий и происшествий приводит архитектора к тому, что он с ужасом понимает – его заставили строить новую Вавилонскую башню, а истинный заказчик – вовсе не арабский князь…

Моему брату ДЭВИДУ КЭРРОЛЛУ, с самого начала помогавшему мне строить жизнь.

Представься мне такая возможность, то, вместо избитой «признательности», я бы отблагодарил следующим образом: экслибрисом из бетона и стекла – моего редактора и друга ПИТЕРА ЛЭЙВЕРИ за его доброе отношение и поддержку на протяжении многих лет пожизненным запасом «Нозерн Лайте».

САНДРУ НЬЮФЕЛЬДТ, великодушно подарившую мне некоторые из встречающихся в романе историй.

Мы не можем приблизиться к Небу ни на шаг. Перемещаться в вертикальном направлении не в наших силах.

Но, если долго смотреть в небеса, приходит Господь и забирает нас наверх. Ему-то нас легко поднять.

Симона Вейль [1]

Я предпочел бы создавать свою душу, нежели украшать ее…

Монтень [2]

В тот самый момент, когда снова позвонил Господь Бог, я как раз укусил длань, меня кормящую. Тряся укушенной левой рукой, Клэр сняла трубку. Спросив, кто звонит, она сделала большие глаза и со словами: «Опять твой Бог», – протянула трубку мне. Одна из ее шуточек. Султана звали Мохаммед, и, в некотором смысле, он действительно воплощал Господа Бога – для полутора миллионов жителей расположенной где-то в районе Персидского залива республики Сару.

– Алло, Гарри?

– Рад слышать ваш голос, сэр. Ответ по-прежнему отрицательный.

– Кстати, вы знаете представительство «Мерседес-Бенц», что на бульваре Сансет? Вот здание, которое мне по-настоящему нравится!

– Еще бы. Его проектировал Джо Фонтанилья[3]. Он работает в фирме «Нейдел и партнеры». Вот ему и звоните.

– О нем в «Тайм» не писали.

– Ваше Высочество, вы хотите прибегнуть к моим услугам исключительно потому, что меня угораздило попасть на обложку этого журнала. По мне, так это вовсе не лучший повод нанимать исполнителя миллиардного проекта.

– На прошлой неделе было объявлено, что Прицкеровской премии[4] за этот год удостоен некий американец по имени Гарри Радклифф. А ведь для архитектора она равнозначна Нобелевской.

– Снова вы об этой статейке…

– И еще мне страшно нравится кофейник, сделанный по вашему эскизу. Знаете что, Гарри? Приезжайте-ка ко мне в отель, я хочу подарить вам машину.

– Вы уже подарили мне машину, сэр. На прошлой неделе. Как это ни печально, но больше чем с одной мне просто не управиться. К тому же, ответ все равно будет нет. Я не проектирую музеи.

– А у меня здесь, между прочим, одна ваша знакомая. Фанни Невилл.

Тем временем, другая моя знакомая, Клэр Стенсфилд, повернувшись ко мне изящной обнаженной спиной, стояла у балконной двери и созерцала раскинувшийся внизу Лос-Анджелес.

Клэр – здесь, Фанни – у султана. Соль и перец на мои свежие раны, ей-Богу!

– И какими судьбами? – Я постарался сформулировать вопрос как можно более неопределенно, дабы у Клэр не возникло подозрений.

– Ну, я просто предложил вашей подружке взять у меня интервью.

Больше всего на свете Фанни Невилл обожает две вещи: власть и фантазию – хорошо бы и то, и другое сразу, но в крайнем случае может удовольствоваться чем-либо одним. Я воплощал для нее фантазию. Познакомились мы года два назад в Нью-Йорке, когда она брала у меня интервью для журнала «Искусство в Америке». Я умею давать неплохие интервью, вернее, умел до того, как у меня поехала крыша и я на некоторое время вообще выпал из жизни.

Теперь я вроде бы вернулся, но по-прежнему бездельничаю, переключаюсь с одной замечательной женщины на другую, которые, кстати, будто сговорившись, в один голос твердят, что мне пора оторвать задницу от стула и заняться чем-нибудь серьезным.

– А нельзя ли с ним поговорить?

– С ним? Вы хотите сказать – с Фанни? Прошу.

Наступила пауза, затем она взяла трубку:

– Привет. Ты у Клэр?

– Да.

– Не знаю почему, но мне от этого всегда становится как-то… уютно, что ли. Интересно, а когда ты звонишь ей от меня, у тебя такой же голос?

– Да.

– Сволочь ты, Гарри. Ты почему мне не сказал, что султан хочет, чтобы ты построил ему музей?

– Потому что я отказался.

– Но ведь ты принял от него машину.

– Ну и что? Это же подарок.

– Ага, подарок. В сорок тысяч долларов.

– Он только что посулил мне еще одну.

– Да уж, слышала… – Она фыркнула, как ворчливая старая дева. – Приедешь ко мне ужинать?

– Ага.

Клэр обернулась. На фоне яркого солнца, бьющего ей в спину, ее нагота была как-то незаметна. Подойдя ко мне, она сделала быстрое движение ножкой, и телефон замолк. Не сразу я сообразил, что она сделала – выдернула вилку из розетки.

– Еще наговоришься, когда будете трахаться.

Перед тем как нанести визит Фанни и султану, я решил заехать на свою любимую автомойку в западном Голливуде. Голубые, что ее держат, обслуживают красиво и со вкусом.

Вообще мне лучше всего думается именно на автомойках. Почему-то. Несколько минут под сумасшедшими потоками воды среди мелькания желтых щеток, влияют на некую отдаленную, но очень важную часть моего мозга так, что из этого рукотворного шторма я выныриваю бодрым и полным свежих идей. Знаете «Андромеда-центр»[5] – тот, что в Бирмингеме, в Англии? Который принес мне такую бешеную славу лет десять назад? Ну так вот, я придумал его как раз в автомойке. Помню, пялюсь я тогда на шуршащие полукружия, рисуемые на лобовом стекле дворниками моей машины, и уже вот-вот отключат насосы, как мне в голову вдруг ударяет та самая идея насчет взаимопересекающихся арок, ставших доминирующим элементом этого пользующегося заслуженной известностью здания.

Вот и сейчас я сидел в голливудской автомойке и наблюдал за тем, как мой новый «лотус» со всех сторон окатывают водяные струи. Знаменитость, которая совершенно не у дел. Дважды за свою жизнь я был разведен, моя первая супруга была буквально помешана на всевозможных диетах, а творческие способности ее проявлялись лишь в том, что она писала свое имя с двумя «д»: Анддреа. Она обожала заниматься любовью по утрам, а остаток дня посвящала нескончаемому нытью. Наш брак слишком затянулся, и, в конце концов, Анддреа ушла от меня к гораздо более приятному, чем я, человеку.

Меня же приятным никак не назовешь. От других я всегда жду хорошего отношения, но не испытываю ни малейшего желания платить тем же. К счастью, почти всю мою сознательную жизнь очень влиятельные люди постоянно называли меня гением, поэтому изрядная толика грубости, безразличия, да и просто дурных манер всегда сходила мне с рук. Кстати, совет: если когда-нибудь вам представится возможность осуществить одно-единственное желание, пожелайте, чтобы мир признал вас гением. Гениям дозволено буквально все. Пикассо, например, вообще был порядочной сволочью, Бетховен никогда не выносил за собой ночной горшок, а Фрэнк Ллойд Райт[6] обирал своих клиентов и спонсоров почище любого вора. Но им все сходило с рук, поскольку они были «гениями». Может, конечно, они и были гениями, и я, возможно, тоже гений, но вот что я вам скажу: гений – это лодка, свободно носящаяся по волнам. Основная ваша задача состоит лишь в том, чтобы оказаться на борту– а уж все остальное приложится. Я, к примеру, никогда не корпел над проектами долгие месяцы и годы, придумывая, как должны выглядеть мои самые известные здания. Их формы всегда являлись мне из ниоткуда – оставалось только перенести их на бумагу. Поверьте, я вовсе не скромничаю. Идеи всегда врываются в окно подобно дуновениям ветерка, главное – уловить этот ветерок. Брак[7] говорил: «Стиль человека– это в каком-то смысле его неспособность поступать иначе… Форма ваших мазков практически предопределена вашим физическим обликом». Он был совершенно прав. А все эти страдания, «мучения» над чистым листом бумаги или холстом – чушь собачья… Если мучаешься над своей работой, ты уже не гений. Да и вообще, любой, кто мучается, чтобы заработать на жизнь, просто идиот.

Приблизительно на середине второго ополаскивания (следующая операция – моя самая любимая: сушка; это когда машина оказывается в объятиях коричневого лоскутного занавеса, который чувственно проходится по всем изгибам кузова), все вдруг замерло. Мой великолепный новый синий «лотус» (спасибо султану!) застыл на месте, истекая водой. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я заметил, что двигающаяся за мной машина тоже остановилась. Водитель поймал мой взгляд в зеркале и недоуменно пожал плечами.

Угораздит же застрять в автомойке у голубых! Несколько мгновений я просидел, барабаня кончиками пальцев по рулю. Справа рысцой промчались двое рабочих и исчезли в открытых воротах. Я снова глянул в зеркальце, парень за мной опять пожал плечами. Тогда я вылез из машины и, посмотрев в сторону выхода, заметил, что там царит какая-то суматоха. Я направился прямиком туда. – Ну и тачка!

– Хрен с ней, с тачкой, Лесли! У нас водила концы отдал, а ты!..

Коричневая машина (как сейчас помню, я еще подумал: вот здорово, а ведь она одного цвета с сушильными тряпками) стояла в нескольких футах от ворот. Вокруг нее крутились несколько человек, заглядывая в салон. Дверца водителя была открыта, и возле нее на корточках сидел управляющий. Он взглянул на меня и спросил, не врач ли я случаем – мол, у парня то ли сердце прихватило, то ли еще что, короче, он умер. Мне страшно захотелось посмотреть, и я тут же заявил: ага, самый что ни на есть врач. Подойдя к управляющему, я тоже присел на корточки рядом.

Хотя машина только-только прошла мойку, в салоне воняло окурками и каким-то сырым тряпьем. На руле, навалившись грудью, неподвижно застыл водитель – мужчина средних лет. Припомнив, что в подобных случаях обычно делают виденные мной по телевизору врачи, я приложил руку к его шее, пытаясь нащупать пульс. Но под колючей, небритой кожей ничего не дрогнуло.

– Готов. «Скорую» вызвали?

Управляющий кивнул, и мы одновременно встали.

– Доктор, скажите, что, по-вашему, с ним случилось?

– Скорее всего, инфаркт. Но точный диагноз поставит только «скорая».

– Надо ж было так помереть, а? Ну ладно… Лесли, Карим, помогите-ка мне откатить ее в сторонку, а то остальным не выехать. Спасибо, доктор. Извините за беспокойство.

– Ничего страшного.

Я повернулся и двинулся было обратно, к своей машине.

– Нет, это ж надо…

– Извините? – Я взглянул на него.

– Ну, то есть, я ведь здесь вроде как за главного… Вот я и подумал, каково это, умереть в какой-то автомойке– особенно если ты человек известный! Представляете некролог: «Грэм Гибсон, известный актер, в четверг был найден мертвым в „Эйфелевой бане“. Скорее всего, смерть явилась результатом обширного инфаркта миокарда». – Он взглянул на меня и криво усмехнулся. – Замыт до смерти.

– О, как я вас понимаю…

Тот еще ответ… «Многозначительный» такой. Кто-то спит и видит собственное имя на обложках журналов, кто-то грезит о бронзовых дощечках на стенах зданий. Я тоже поначалу грезил о том же, но только до тех пор, пока это не произошло со мной на самом деле. После чего я начал прикидывать, как будет выглядеть мой некролог. Где-то я читал, что журналист, сочиняющий некрологи для «Нью-Йорк Тайме», пишет их заранее, еще до того как человек умрет (разумеется, это касается только известных людей), а потом, когда знаменитость даст дуба, лишь доводит уже готовые материалы до ума, вставляя мелкие подробности. В общем-то, подобная метода вполне понятна и, с моей точки зрения, совершенно логична – разве что немного коробит момент «доведения до ума». Допустим, ты прожил долгую, замечательную жизнь, многого достиг и пользовался заслуженной известностью. И что потом? А потом, если ты по несчастливому стечению обстоятельств приказываешь долго жить, подавившись пробкой от бутылки, или случайно подставляешь голову под обломившийся сук, который отправляет тебя в вечный нокаут, то можешь считать, что свой жизненный путь ты завершил как полный идиот. Но ведь Теннеси Уильяме[8] действительно подавился пробкой, а Одэна фон Хорвата[9] и впрямь зашибло упавшей веткой. Правда, об этом Одэне я не знаю почти ничего, кроме того, что он был писателем и умер именно так: гулял себе по Парижу, гулял и вдруг – хлоп сук на голову. И что будут говорить потом? А говорить потом будут нечто вроде: «Да я об этом Гарри Радклиффе почти ничего и не знаю. Помню только, он вроде архитектор и умер от инфаркта в какой-то там автомойке». Да ладно бы автомойка приличная была – но «Эйфелева баня»!..

Возвращаясь к машине, я напомнил себе, как бездарно провел последние годы своей жизни. Так что, если бы это я дал дуба в той коричневой тачке, вся моя жизнь выглядела бы довольно бессмысленной.

– Что там такое? – Водитель следующей за мной машины наконец соизволил вылезти наружу.

– Ничего особенного. Одного типа хватил инфаркт, и он умер.

– Здесь! – Парень недоверчиво покачал головой и улыбнулся.

Но я-то знал, о чем он думает, а потому впал в еще большее уныние: Боже мой, это ведь действительно смешно. Расскажи вы кому-нибудь, что сегодня, мол, были на автомойке и во время последнего ополаскивания один из клиентов умер, – вряд ли ваш собеседник удержится от улыбки. И улыбнется он точно так же, как этот парень. А потом начнется одна из полушутливых-полуопасливых застольных дискуссий по поводу сравнительных достоинств и недостатков того или иного способа протянуть ноги.

Как, бывало, говаривал Венаск[10], все мы в глубине души сознаем собственную ущербность, а поэтому тратим чересчур много усилий на то, чтобы сей факт скрыть или доказать обратное – причем, притворяемся-то, в основном, перед самими собой. «Но затем, оказавшись на смертном одре, – обычно продолжал Венаск, – человек вдруг остро осознает, что может закончить свои дни еще глупее, чем жил. Причем, покойнику-то уже все равно, он-то своих похорон точно не увидит, но нет, нам даже после смерти хочется выглядеть как можно лучше, А иначе, разве пользовались бы такой популярностью дорогостоящие гробы и пышные похороны? Это лишь результат того, что мы, даже лежа в могиле, тщимся произвести впечатление на окружающих».

Через пять минут, остановившись перед светофором на бульваре Сансет, я бросил взгляд налево, и как вы думаете, кого я узрел за рулем соседней машины? Ну конечно же, Маркуса Гебенстрайта собственной персоной!

Этот архитектурный критик, подвизающийся в журнале «Эл-Эй-Ай», был моим злейшим, самым давним врагом. Он один написал о моих проектах больше гадостей, чем все остальные критики вместе взятые. Чем более знаменит я становился, тем сильнее его душила злоба и тем яростнее он брызгал во все стороны своей ядовитой слюной.

– Маркус!

Он медленно повернул голову и бросил на меня взгляд, исполненный истинно арийского высокомерия. Однако, когда наконец до него дошло, кто возник перед его светлыми очами, презрительное выражение лица мгновенно сменилось гримасой жгучей ненависти.

– А, Радклифф… Небось, катишь домой с очередного сеанса электрошока?

– Вот и не угадал, Маркус. Я только что получил новый миллиардный заказ! Мне предложили построить музей стоимостью в целый миллиард долларов. Притом, никаких условий. Единственное требование, чтобы это был подлинный Гарри Радклифф. Видишь, Маркус, как бы ты меня ни честил, всегда найдутся люди, готовые доверить мне деньги! Ну что, отсосал, мудак нацистский?

Ответить я ему не дал. Врубил скорость и рванул с места, кипя от радостного возбуждения, словно восемнадцатилетний подросток.

Поговаривали, будто султан Сару является полноправным владельцем отеля «Уэствуд-мьюз». Если так, то вполне понятно, почему во время своих визитов в Лос-Анджелес, которых приходилось по пять или шесть на год, он со всей своей свитой неизменно останавливался именно здесь. Отель был спроектирован и построен в тридцатые годы одним из учеников Петера Беренса[11] и больше смахивал на одну из тех миленьких фабрик, которые Беренс в свое время создавал в Германии. В общем-то, необычность отеля мне даже нравилась, вот только я никак не мог взять в толк: с чего султану, который с легкостью мог бы приобрести тот же «Беверли-Хиллз» и всю недвижимость на десять миль вокруг, взбрело в голову покупать именно этот шедевр?

Когда я подрулил к центральному входу, у машины тут же возникла необычайно высокая негритянка в голубино-сизых рубашке и слаксах. Она открыла мне дверцу. Я, как всегда, окинул девушку исполненным восхищения взглядом. Неотразима, просто неотразима.

– Привет, Лючия.

– Привет, Гарри. Что, неужели снова пригласил?

– Скорее, призвал.

Лючия понимающе кивнула, я вылез, и она скользнула на мое место. Девушка и машина идеально подходили друг другу. По всем статьям – и по экстерьеру, и по цвету– машине следовало бы принадлежать ей. Но – увы. Лючия была всего лишь одной из легиона очаровательных калифорнийских неудачниц, волею судеб обреченных парковать чужие машины.

– Так он все еще хочет, чтобы ты отгрохал ему музей?

– Угу.

– А ты, значит, все упираешься?

Ее длинные шоколадного цвета руки изящно покоились на руле. Лючия одарила меня улыбкой, которая хоть кого свела бы с ума.

Я подумал, что бы ей ответить, но вместо этого неожиданно спросил:

– Слушай, а кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Не понимая, шучу я или спрашиваю всерьез, она склонила голову набок и промолвила:

– Когда вырасту? Актрисой, а что?

– То есть ты хочешь, чтобы на твоей могиле написали: «Лючия Армстронг, актриса»? Так?

– Была бы просто без ума от счастья. А ты-то, Гарри? Тоже, наверно, непрочь удостоиться чего-нибудь вроде: «Гарри Радклифф, великий архитектор»?

– Не-а, слишком уж банально. Лучше так: «Человек, Построивший Собачий Музей».

Эта идея, неожиданно обретшая словесную форму, вдруг захватила меня с головой. Я двинулся по засыпанной мелким гравием дорожке ко входу в отель, на полпути остановился и обернулся, вспомнив, что не попрощался с Лючией, но она уже отъезжала. И тогда я крикнул вслед удаляющейся синей машине:

– Да, это было бы чертовски удачной эпитафией! Сам не знаю, что на меня так подействовало: то ли смерть того несчастного на автомойке, то ли возможность утереть нос Гебенстрайту. А может, во всем виновато видение могильной плиты с выбитой на ней надписью «Человек, Построивший Собачий Музей»? Как бы там ни было, входя в холл «Уэствуд-мьюз», я твердо знал, что султан получит свой музей. Даже несмотря на то, что столько месяцев я как попугай твердил «нет».

Оставалось лишь убедить султана в том, что уломать меня было не просто удачей, а самым настоящим счастьем, и постараться выбить из него как можно больше денег – и для себя, и на осуществление проекта. «Как можно больше» – это еще мягко сказано. От моих запросов даже ему икнется.

– Каковы ваши самые ранние воспоминания?

Этот вопрос Фанни Невилл задала мне прямо с порога – в тот самый день, когда мы впервые встретились с ней несколько лет назад. Она даже не дала мне возможности усесться обратно в кресло, после того, как я впустил ее.

– Спутник и Ракета Монро в Луксорских банях в Нью-Йорке, – не задумываясь ответил я.

– И сколько вам тогда было?

– Думаю, года три.

– А кто такие Спутник и Ракета Монро?

– Профессиональные рестлеры.

Мой отец, Де Саль «Сынок» Радклифф, происходил родом из небольшого луизианского городишки под названием Безил. Еще в раннем детстве он научился ловить каймановых черепах, очаровывать женщин и делать деньги. А также мой папаша любил повторять, что все эти три занятия во многом схожи, потому, мол, он так и преуспел в жизни.

Сочным южным акцентом он поучал меня:

– Если хочешь поймать каймановую черепаху, Гарри, то вся штука в том, чтобы сунуть ногу в мягкий придонный ил и очень-очень осторожно пошарить вокруг.

Будь хоть одна из этих обжор поблизости, она непременно вцепится в тебя. И вот тогда уж тебе потребуется все твое терпение. Понимаешь, она ведь попросту не будет знать, что ей с этой твоей ногой делать. Что может решить какая-то там черепаха, у которой в башке нет ничего, кроме ила? Поэтому ты просто затаи дыхание и жди. Само собой, больше всего на свете тебе захочется выдернуть ногу и рвануть куда глаза глядят, но только ты об этом и думать забудь. Потерпи, сынок, и тебе воздастся сторицей. Ну, а с женщинами и деньгами то же самое: они только и ждут, чтобы в тебя вцепиться и утянуть за собой. Но стоит только чуть-чуть подождать, и они обязательно разожмут челюсти.

Еще папаша очень любил, чтобы вечерами кто-нибудь составлял ему компанию у телевизора. Обычно этой «компанией» оказывался я, поскольку мать телевизор на дух не выносила.

Особенно ему нравился рестлинг – «здорово расслабляет», мол. Передачи по пятому каналу из «Юлайн-Арены» или из «Коммака», что на Лонг-Айленде.

– Как сейчас помню, сижу это я у отца на коленях, а он мне показывает: «Смотри, Гарри, это Папашка Си-ки». Или Бразилец Бобо, Джонни Валентайн, Мохнатый Купидон. Я тогда был от горшка два вершка, и мне казалось, что это имена из какой-то волшебной сказки, вот я и запомнил их на всю жизнь. А Спутник и Ракета Монро были самыми страшными из всех. У обоих – длинные черные волосы с белесыми прядями, в общем, вид – как у самых отпетых негодяев.

Фанни наклонилась вперед и ткнула в мою сторону своими сложенными очками.

– Так вот, значит, откуда берутся названия для вашей коллекции?

– Именно.

– То есть вы называете мебель в честь профессиональных рестлеров?

– Ага. Правда, потом эту идею украл у меня Филипп Старк[12]. Начал называть свои работы в честь героев какого-то научно-фантастического романа. Понимаете, на мой взгляд, люди чересчур серьезно относятся к дизайну. Вот я и решил давать своим творениям имена, забавные имена – надеялся, люди наконец увидят вещи в истинном свете. Ведь человек, готовый выложить за стул целых пять тысяч долларов, явно не понимает, что творит.

Она снова – кажется, уже в четвертый раз – нацепила очки. Тонкое овальное лицо и крупные темные губы, сложенные в форме розового бутона… Квадратные очки в черной оправе от Кларка Кента[13] создавали впечатление, что она очень старается выглядеть серьезной.

– Но тогда, мистер Радклифф, что заставляет вас назначать по пять тысяч долларов за какой-то там стул под названием «Бразилец Бобо»?

– В следущий раз, мисс Невилл, лучше готовьтесь к интервью. Я не назначаю цен на мебель, которую проектирую, – это делает компания. Да и они спрашивают цену вовсе не за стул и не за лампу – нет, это цена моего имени. К тому же, поверьте, я еще довольно дешев – например, Нолл за каждый стул Ричарда Мейера[14] запрашивает по десять тонн.

– А вам не кажется все это просто аморальным? Ведь столько людей в мире испытывают сейчас лишения…

– А вам не кажется аморальным писать для журнала псевдоинтеллектуалов да богачей, которым ровным счетом наплевать на бедняков?

– Туше. И что вы делали в Луксорских Банях?

– Отец обожал турецкую баню и частенько брал меня с собой. Он вообще считал, что можно позволить себе буквально все: залпом выпить бутылку бренди, прокуролесить всю ночь напролет, – если только на следующий день сходить в турецкие бани и выпарить все последствия своих эскапад.

– Эскапад? – Она впервые улыбнулась.

– Я вообще верю в слова, где больше одного слога.

– То есть вам нравится язык?

– Я верю в него. Ведь это единственное, что нас связывает.

– А то, чем вы занимаетесь? Разве человечество не находится в полной зависимости от своих сооружений?

– Верно, но если оно окажется не в состоянии объяснить, что ему требуется, то и построить ничего не сможет. Даже самую примитивную травяную хижину.

– Но что лично вы думаете о своей работе, мистер Радклифф?

Не моргнув глазом и не испытывая ни малейших угрызений совести, я снова слизал у Кокто[15]. Только на сей раз заменил всего одно слово – вместо «писатель» вставил «архитектор».

– Я знаю, что каждое из моих творений могло бы прославить любого архитектора.

– От скромности вы явно не умрете. Теперь настала моя очередь податься вперед:

– Значит, по-вашему, есть кто-то лучше меня?

– Хотя бы Альдо Росси[16].

Я презрительно отмахнулся:

– Его удел – кладбища.

– Тогда Кооп Химмельблау[17].

– Они проектируют самолеты, а не здания.

– Слушайте, неужели вы и вправду считаете, что лучше вас никого нет?

Я на мгновение задумался. – Да.

– Ничего, если я процитирую это в статье? Стараясь, чтобы мои слова звучали как можно более омерзительно, я перешел на протяжный луизиано-безилский выговор своего отца:

– Да ладно вам, Фанни! Неужто вы и впрямь думаете, что это мне повредит? В каждом интервью это цитируют. Ну и что? Я получаю все больше заказов! Люди предпочитают нанимать человека, который уверен в себе. Особенно когда речь идет о сотнях миллионов долларов!

И это было чистой правдой. Я беседовал с Фанни Невилл, а на моем письменном столе валялись сразу три проекта, которые я тогда обдумывал: аэропорт для германского города Аахена, Центр искусств для университета Рутгерса, что в Нью-Джерси, и дом, который я собирался построить в Санта-Барбаре для себя и Бронз Сидни.

Примечание: Бронз Сидни – это моя вторая жена. Бронвин Сидни Дэвис. Бронз Сидни. Начали мы как партнеры, затем поженились, но очень скоро поняли, что в качестве коллег функционируем куда лучше. Последовал мирный развод. Мы по сию пору остаемся добрыми друзьями и партнерами.

И аахенский и рутгерский проекты появились на моем столе исключительно по одной причине: я сумел убедить кого надо в том, что я – лучше всех. Их завоевала моя уверенность в себе, а уж потом и мои предложения. Вряд ли я добился бы своего с помощью одних лишь эскизов, хотя, на мой взгляд, они были весьма неплохи и отвечали всем требованиям.

Спросите кого угодно, какой период в своей жизни он считает кульминационным. Что бы вам ни сказали, готов биться об заклад: речь пойдет о работе, о делах. Лично я так уверенно ответил на вопрос Фанни именно потому, что в то время представлял собой настоящий ураган по имени Г. Радклифф, Один из Виднейших Американских Архитекторов. Я чувствовал себя тропическим штормом, из тех что зарождаются в Мексиканском заливе и наводят ужас на людей – особенно когда диктор в прогнозе погоды зловеще объявляет: «Ураган Гарри по-прежнему копит силы, растет и крепнет. Советую вам покрепче запереть ставни, друзья. Похоже, это действительно будет нечто! Этим „нечто“ был я – и становился все мощнее благодаря зданиям, которые мы строили. Затем – известность, кучи денег, предложения проектировать все, что моей душе угодно. Конечно, мы с Бронз Сидни вкалывали как проклятые, но это также давало восхитительное ощущение полноты жизни. Даже отправляясь вечером в постель, мы никак не могли остановиться: трахались часами, чтобы хоть немного разрядиться, сбросить переполнявшие нас электричество, волнение, возбуждение, предвкушение… которые накапливались в нас на протяжение всего дня.

А затем и впрямь грянула буря, только основной ее удар пришелся не, по побережью, а по мне.

Через несколько месяцев, после того как я был удостоен Прицкеровской премии (причем, да будет мне позволено отметить, я оказался вторым по молодости лауреатом за всю ее историю), ко мне пришла настоящая слава. Меня пригласили на празднование семьсот пятидесятой годовщины основания Берлина. Дабы как следует отметить юбилей, отцы города приняли более чем разумное решение пригласить самых выдающихся архитекторов со всего мира и предложить спроектировать несколько зданий, которые обновили бы лицо этого столько пережившего, но все еще крайне нервного города.

Сам же мегаполис конца двадцатого века торчал подобно какому-то строгому и внушительному маяку на самой границе коммунизма. Мне еще пришло в голову, что он такой благородный и утопичный, какими нам вряд ли когда-нибудь удастся стать.

Меня попросили спроектировать одно из зданий Берлинского технического университета. Уже час спустя я знал решение: разве можно себе представить что-либо более подходящее для технического университета, чемробот в семь этажей ростом? У меня на рабочем столе располагалась целая коллекция игрушечных роботов, и все мои друзья, увидев где-нибудь очередного оригинального робота, непременно привозили его мне.

Чуть ли не двое суток я провел в запертой комнате – все глядел и глядел на причудливые фигурки, ярко освещенные настольной лампой. Даже на телефон не отвечал. Наконец я принялся набрасывать на бумаге здание – адская смесь русского конструктивистского коллажа, сексапильной девушки-робота из «Метрополи c» [18] Фрица Ланга и куклы из «Повелителей вселенной»[19]. То, что постепенно вырисовывалось, было довольно оригинально, но не более того. Требовались какие-то дополнительные стимулы.

В Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню есть магазинчик, торгующий исключительно резиновыми пауками, японскими роботами, масками героев фильмов ужасов и проч. Этакий типичный, чересчур дорогой рай детского китча, где резиновая куча собачьего дерьма, которую ты еще ребенком приобретал за сорок девять центов, стоит аж семь долларов. На это заведение я ухлопал кучу времени и денег – шел туда каждый раз, когда нужно было подыскать решение для очередного проекта. И каждый раз возвращался домой с обошедшейся мне в тридцать или сорок долларов объемистой сумкой – светящиеся в темноте клыки оборотня, зелененькие ластики-автомобильчики, какие-то игры-головоломки… все это, разбросанное на моем столе, как ни странно, помогало. Совершенно непонятно почему. Малларме[20] черпал вдохновение в океане. Тогда как Гарри Радклиффа вдохновлял вид искусственной мухи в кубике псевдольда.

В магазинчике, когда бы я ни пришел, меня приветствовали наисердечнейшим образом. Может, конечно, местные хозяева – просто очень любезные люди, однако я уже оставил у них столько денег, что трудно сказать наверняка: мне или моему бумажнику они так симпатизировали. Правда, бумажник привлекает лишь до тех пор, пока в нем водятся купюры.

– Есть что-нибудь новенькое?

– Буквально на днях мы получили то, что вам наверняка очень и очень понравится.

Один из хозяев, поманив меня за собой, двинулся вглубь магазинчика. Когда я подошел, он, нагнувшись, уже рылся в какой-то коробке.

– Вот, взгляните.

Он выпрямился и протянул мне две пригоршни ярко раскрашенных крошечных предметов размером в четыре-пять дюймов. Я взял одну игрушку и вдруг в изумлении воскликнул:

– Да это же египетский Сфинкс!

– Именно. А вот Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейский оперный[21], Букингемский дворец… короче говоря, точилки для карандашей в виде всех самых известных сооружений мира! Разве не здорово? Получили на этой неделе из Тайваня. Правда, похожи на жевательную резинку?

Я запустил обе руки в коробку и начал отбирать по одному экземпляру каждого вида. Кобальтово-синяя Пизанская Падающая Башня, ярко-красная Статуя Свободы, зеленый римский Колизей. Сооружений оказалось удивительно много. Я взял наугад несколько зданий, отнес в торговый зал, туда, где света побольше, и, разложив на прилавке, принялся внимательно разглядывать. Точные копии оригиналов – до последней детальки. Великолепно.

Я купил двести пятьдесят штук.

Когда» мой разум с разгона летит в пропасть безумия, не слышно ни визга тормозов, ни криков, ни оглушительного грохота падения – но я отличаюсь от других людей. Кроме того, все мы видели слишком много паршивых фильмов, герои которых, дабы убедить зрителя, что они окончательно и бесповоротно чокнулись, начинают либо раздирать ногтями лицо, либо же хохотать, как гиены.

Со мной все не так. Еще секунду назад я был знаменитым, удачливым, самоуверенным Гарри Радклиффом, зашедшим в игрушечный магазинчик за вдохновением. А уже в следующий миг я превратился в тихо, но серьезно помешанного человека, завладевшего двумястами пятидесятые разноцветными точилками для карандашей. Не знаю, как там сходят с ума другие, но мой способ по крайней мере весьма необычен.

Мелроуз-авеню – не такое уж подходящее место для потери рассудка. Улица просто изобилует магазинами, способными удовлетворить самые невероятные прихоти. Разумеется, если у вас есть деньги. У меня деньги были.

Кому нужен серый африканский попугай по кличке Куфти-дурак? Это имя он получил от меня на обратном пути в Санта-Барбару. Куфти тихо сидел в своей огромной черной клетке, а окружали его такие штуковины, что при одном воспоминании о них меня начинает тошнить. Итак, место действия: задник моего мерседесовского пикапа. Действующие лица и исполнители: перепуганный попугай; три цветастые трехфутовые фигурки садовых гномиков, сжимающих в ручонках по большому золоченому кольцу; пять альбомов Конуэя Твитти[22], за которые с меня содрали по двадцать долларов за экземпляр под предлогом того, что они, мол, «классические»; три одинаковых альбома «Обманщика Сэма и Фараонов»[23], тоже «классических», но уже по двадцать пять долларов; ящик кафельной плитки с каким-то совершенно отталкивающим дешевым узором; огромный настенный плакат с изображением южноафриканского бабуина, скрючившегося в позе роденовского «Мыслителя»... ну и еще кое-что в том же духе. Надеюсь, общее представление вы получили.

Мой пикап был так загружен, что можно было подумать, будто я перевозил мешки с цементом. На самом же деле единственным грузом были тревожные свидетельства моего безумия.

Почему так случилось? Как я оказался за рулем пикапа, полного пластиковых садовых карликов и альбомов Конуэя Твитти? Я, человек, находящийся на вершине успеха? Загадка загадок. Я раздумываю над ней с тех самых пор, как оправился – а оправился я довольно давно. Тут, конечно, можно обойтись самыми простыми, стандартными объяснениями – мол, переработал, не выдержал постоянного напряжения, наш брак с Сидни пошел трещинами и угрожающе шипел и плевался…

Но есть и совсем другое объяснение.

После того как Венаск познакомил меня с дневниками Кокто, я наткнулся в них на один фрагмент, который очень глубоко меня затронул:

«И тут я понял, что моя жизнь во сне исполнена воспоминаний ничуть не меньше, нежели моя реальная жизнь, – в сущности, она и есть моя реальная жизнь, причем гораздо более насыщенная, богатая событиями и самыми разнообразными подробностями, несравненно более отчетливая. Я понял, что мне становится все труднее понять, к какой из моих жизней относятся те или иные воспоминания, они накладываются друг на друга, множатся и сливаются, превращаясь в какую-то спаренную жизнь, вдвое обширнее и вдвое продолжительнее моей реальной».

Когда я показал этот отрывок Венаску, он похлопал меня по плечу:

– Вот именно, Гарри. Похоже, ты нашел ответ на свой вопрос. Ты просто обязан был спятить, тебе это было нужно. Большинство людей сходят с ума потому, что хотят укрыться от мира или не в силах справиться с обстоятельствами. Но ты – ты искренне считал, что поступаешь правильно, а это было не так. И какая-то частичка внутри тебя всегда это сознавала.

Все происходящее можно представить следующим образом: часть тебя, живущая во сне, решила, что и тебе, и ей пора отдохнуть от твоей бодрствующей в реальном мире половины. Недолго думая, она купила билеты, упаковала чемоданы для вас обоих, и вы с ней снялись с места, оставив вторую половину бодрствовать дома.

Старик называл их «живущая во сне» и «бодрствующая» половинки – очень любезно с его стороны, так как мы оба прекрасно понимали, что он имеет в виду Гарри Безумного и Гарри Разумного. Тем не менее, по мере того как этот смутный период моей жизни тонет в прошлом, слова Венаска кажутся мне все более и более справедливыми. Должно быть, некоторым людям и впрямь крайне необходимо тронуться умом. Полноценно прожить некоторое время «во сне» означает примерно то же самое, что перенести вес своего тела на левую ногу, когда смертельно устала правая. Я был безумен не так уж и долго, но – некоторым особенным образом – эти проведенные в стране Ку-Ку месяцы подарили мне две самые важные в жизни вещи; более полное, уравновешенное видение мира и Венаска, человека, который оказал мне неоценимую помощь, стал для меня незаменим.

Но, пожалуй, я забегаю вперед. Вернем-ка пленку к тому месту, где мы с Куфти и нашими неодушевленными приятелями, захватившими задник моего «мерседеса», летим по шоссе вдоль тихоокеанского побережья. Кое-кто из нас только что лишился разума, кое-кто никогда оным и не обладал, но все мы без исключения наслаждаемся закатом первого дня моего безумия.

На полдороге меня вдруг осенило: Боже, какие чудесные, замечательные вещи я сегодня приобрел. Надо срочно поделиться с кем-нибудь своей радостью. И я свернул к ближайшей телефонной будке, откуда позвонил Бронз Сидни.

Потом она рассказывала, что говорил я, как вокзальный диспетчер, оповещающий пассажиров об отправлении и прибытии поездов. Моя речь, казавшаяся мне восторженной, пропитанной энтузиазмом, звучала как-то «полумертво».

– Ты просто перечислил мне все, что сделал. Этаким неживым, монотонным голосом, – вспоминала она. – «Я-был-в-магазине-игрушек. Я-купил-разных-точилок. Я-очень-счастлив… «Что-то вроде того.

– Так ужасно?

– Ну да. Я вообще подумала, что ты решил меня разыграть и специально изменил голос.

– А каким я был, когда приехал домой?

– Очень милым и дружелюбным. Почти таким же, как раньше. Ты же наверняка помнишь – самое неприятное началось не сразу.

Попугай Сидни очень понравился, а все остальное она сочла частью моего очередного, фантастического плана, понятного одному лишь мне. Она давным-давно привыкла к тому, что я постоянно появляюсь дома с какими-то совершенно невообразимыми вскрикивающими подушечками, трещотками или наборами солдатиков, которые сразу утаскиваю к себе в кабинет и там играю с ними или просто рассматриваю до тех пор, пока они не вознаградят меня искомой мыслью. Вообще, нужно отдать этой женщине должное – однажды, когда я провел целый вечер, тихо склеивая хлопушки в виде разных животных, она даже глазом не моргнула.

От того первого дня в памяти у меня застряла только спина моей жены, уносящей под мышками двух садовых гномов. На Сидни было черное платье и яркие оранжевые чулки. Эти цвета почему-то вызвали у меня ассоциацию с праздником Хеллоуин.

Сидни помогла мне перетащить барахло из машины в кабинет и снова погрузилась в книгу, в то время как я, подбоченившись на манер капитана Флинта, рассматривал свои сокровища.

Мое «рабочее место» – это самый обычный круглый обеденный стол, вечно заваленный всяким барахлом. В тот вечер я впервые за многие годы расчистил его и, уложив все аккуратными стопками на полу, принялся за создание мира.

Вскоре все мои двести пятьдесят точилок для карандашей были расставлены на столешнице красного дерева. Но такая расстановка показалась мне неинтересной, поэтому я взял одного из гномов и водрузил его посреди экспозиции – этакий гигантский инопланетянин в центре мира.

Несколько часов спустя я снова вынырнул на поверхность – вернувшись на свет и в страну нормальных людей, чтобы выяснить, нет ли в доме чего-нибудь съестного. Мы с Сидни терпеть не могли готовить. В результате еда у Радклиффов была либо отвратительной, либо более чем странной, либо вовсе отсутствовала. Но в тот раз выяснилось, что на кухне все же имеется упаковка жареных цыплят.

Потом миссис Радклифф говорила, что впервые заподозрила неладное, когда увидела меня выходящим из кухни в переднике до пят и с длинными вилками для барбекю в каждой руке.

– Ты как их больше любишь? Хорошо прожаренными?

– Что ты имеешь в виду?

– Как их приготовить?

– Но, Гарри, это же «Жареные цыплята из Кентукки»! Они уже готовы.

В ответ я лишь загадочно улыбнулся и снова исчез на кухне.

Минут через десять комнату стал медленно заполнять дымный запашок. Сидни двинулась выяснять, чем я занят, и обнаружила меня во дворике, где я старательно переворачивал лежащие на жаровне куски цыплят.

– Что ты делаешь?

– Как тебе их зажарить?

Она пристально посмотрела на меня. Это я помню. Сидни изучала меня так долго, что, в конце концов, ощутив некое смутное беспокойство, я предпочел вернуться к моим цыплятам.

– Гарри, ты хорошо себя чувствуешь?

– Отлично. Правда, немного устал. Просто я сегодня почти ничего не ел.

– Тогда, может, тебе лучше пойти полежать? А я их сама дожарю и принесу тебе. Договорились?

– Не беспокойся. Сид, они почти готовы. – Я указал на то, что некогда было цыплячьим крылышком, а теперь превратилось в черную обугленную головешку.

– Все ясно.

Она отправилась к телефону и вызвала нашего врача, соседа Билла Розенберга.

Некоторое время после я чувствовал себя вполне нормально. Билл сказал, что я, должно быть, просто переработал, прописал какие-то таблетки и посоветовал на несколько дней съездить в Сан-Франциско, отдохнуть. Так мы и сделали. Поселились в отеле «Марк Хоп-кинс», с удовольствием уплетали спагетти на Гирарделли-сквер, у старого Филлмор-Уэст[24] беседовали о Дженис Джоплин… чудесная поездка – романтическая и целительная.

Если вам вдруг захочется (тайком от своих знакомых и близких) хоть ненадолго представить, что вы живете не в Америке, а в Европе, я посоветовал бы побывать в следующих городах: в Сан-Франциско, Новом Орлеане и Сиэттле. Их отличает причудливая, оригинальная застройка, в булочных продаются длинные французские батоны, а из маленьких окошечек домов открывается прекрасный вид на гавань.

И еще мосты. О, как же я люблю мосты! В них есть какие-то суровые точность и властность, чего не встретишь больше нигде. В отличие от зданий, у них одно единственное назначение. Их форма строжайше ограничена этим назначением. Малейшая ошибка в проекте – и тебе тут же голову оторвут.

После нашей третьей поездки к мосту «Золотые ворота» на который я каждый раз взирал, как Моисей на горящий куст, моя жена наконец не выдержала и осведомилась, что со мной такое происходит.

– Мне нужны зубочистки!

Ошибка Сидни заключалась в том, что она прямо тогда не сдала меня в дурдом. Тогда – или чуть позже, в супермаркете, где я накупил тридцать коробок зубочисток и семь тюбиков клея. Или уже потом, в отеле, где я, высунув от старательности язык, немедленно принялся за сооружение моста из зубочисток.

Меру надо знать. Сидни, конечно, привыкла к тому, что я покупаю всякое барахло типа пластмассовых садовых гномов и пластинки «Обманщика Сэма» – но ведь я уже начал жарить и так жаренных цыплят. И кто, как не я, заставил весь стол разноцветными точилками для карандашей?

Знаете, что заметил Кокто по поводу такого рода ситуаций? «Достойно вести себя в отчаянных ситуациях – не так уж и трудно. Это вопрос воспитания: гораздо труднее вести себя достойно, когда все хорошо – именно это и является подлинным проявлением характера».

В общем, вы наверняка уже поняли, что к тому времени я больше походил на перепуганного спаниеля, который, задрав голову, отчаянно нюхает насыщенный запахами воздух. Но безумие было моей проблемой. Сидни же обязана была обратить внимание на мою высоко поднятую голову, на горящие глаза, на механический голос…

Потом она утверждала, что в моих поступках, в общем-то, не было ничего необычного, но я с ней не согласен. К примеру, вы всегда знаете, где находятся ваши дети. Так неужели вы не заметите, что разум близкого вам человека явно где-то заплутал и отсутствует дома слишком уж долго? Я абсолютно свихнулся – и это было видно невооруженным глазом. Случись такое с Бронвин Сидни, уж я бы не сидел и не смотрел спокойно телевизор, в то время как она, ползая на коленках по полу, сооружала бы подобие паутины, сотканной обкушавшимся ЛСД пауком.

Но экс-миссис Радклифф с моими утверждениями категорически не согласна. Это как раз и есть одна из причин того, что мы больше с ней не живем, только работаем вместе.

Как бы там ни было, когда мы вернулись домой, в Санта-Барбару, до Сидни наконец дошло, что я парю где-то за краем реального мира и нужно срочно принимать меры.

Когда вы богаты или знамениты, никто не придет к вам со смирительной рубашкой или огромными шприцами, чтобы утихомирить вас, а потом надежно упрятать в палату с мягкими стенами. Что касается меня, то в редкие секунды просветления, которые, подобно шустрым колибри, мелькали в моем сознании, я помню лишь, как всякие типы с серьезными лицами спрашивали меня: «хорошо ли» я себя чувствую. Ну разумеется, великолепно – ведь из моего-то окна вид открывался преинтереснейший!

Именно тогда, в приливе озарения, Сидни совершила то, за что я ей буду обязан по гроб жизни. Каждый из осматривавших меня врачей ставил свой, совершенно отличный от предыдущих, диагноз. Самыми обличаемыми злодеями были переутомление и стресс, хотя лично мне больше всего понравилось предположение, выдвинутое одним стриженым под бобрик немцем – мол, у меня нарушение «kreislauf' a».

Но вот о чем я по-настоящему жалею, так это что не нашлось никого, кто сфотографировал бы немыслимое нечто, сооруженное мной из чайничков, точилок, китайского казанка, черной птичьей клетки (с птицей) и ластиков… Эту композицию я воздвиг прямо посреди нашей гостиной и примерно за неделю.

Насколько я припоминаю (крайне, крайне смутно), у меня получилось нечто среднее между Всемирной нью-йоркской выставкой[25] 1939 года и одним из затерянных городов инков. С превеликим сожалением должен констатировать, что это, пожалуй, было самым выразительным моим творением, но, как на грех, сам я почти ничего не помню – за исключением той радости, которую доставляла мне работа над ним. По словам же Сидни, я создал идиотскую, безвкусную солянку из всякой всячины и самых крупных предметов нашей кухонной утвари. Но я что-то сомневаюсь в ее правоте. Однажды я спросил Сидни, почему она хотя бы не сфотографировала мое творение, и она ответила мне: «Гарри, милый, думаешь, с тобой в то время было легко? Да ты больше всего походил на героя какого-то ужастика, который вдруг увидел ходячий труп. Я и так натерпелась выше крыши! Знаешь, у меня как-то не возникло желания возиться с камерой. Можно подумать, это был отпуск!

Уж не знаю кто как, но я тогда совершенно определенно взял отпуск. Несколько лет назад в Пакистане, где строили здание по моему проекту, я пару раз видел на улицах Исламабада бредущих куда-то абсолютно голых людей. И никто не обращал на них ни малейшего внимания. Потом мне объяснили, что сумасшедших считают здесь избранными, «которых коснулась десница Аллаха», поэтому их никто не трогает.

Хотел бы я, чтобы и меня вот так же оставили в покое. Но тем временем, совсем в другом мире, добрые люди посоветовали Сидни отправить меня в некое специальное заведение для «избранных», где я отлично отдохну в компании таких же «переутомленных и сбившихся с пути истинного» душ, могущих позволить себе платить за это удовольствие по нескольку тысяч долларов в неделю. Хотя меня лично чудесненько устраивал родной дом – я был до поросячьего визга счастлив, самозабвенно строя на полу гостиной свой город.

Однако моя супруга, будучи женщиной большой внутренней доброты и широкой души, слава Господу, не вняла совету «экспертов». Как раз в тот период по лос-анджелесскому радио шла одна замечательная ежедневная передача, которая нам обоим страшно нравилась. Называлась она «За гранью», и ее название говорит само за себя.

Пять вечеров в неделю ведущий беседовал с самыми разными придурками, религиозными фанатиками и просто стопроцентными психами со всей округи. Больше всего мне понравилась передача с участием одной группки из Пасадены, члены которой утверждали, что они и есть потерянное Колено Израилево[26].

Так вот, однажды, когда мы с Сидни, только-только отзанимавшись любовью, пребывали в состоянии, напоминающем медленный спуск к земле на парашюте, я включил радио и нарвался на очень интересный выпуск. Ведущий, Ингрем Йорк, задавал вопросы какому-то человеку, в чьей речи явственно звучал европейский акцент.

– Неужели вы действительно учили людей летать, мистер Венаск? Или это лишь метафора?

– А вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько раз вы слышали «Собачий вальс» в плохом исполнении? Это, наверное, самая легкая на свете вещица для фортепиано, и, тем не менее, люди играют ее неверно. Чаще всего. Потом они, конечно, смеются: мол, подумаешь, что с того, если я сыграл эту дурацкую мелодию неправильно? Но, понимаете, Ингрем, ведь мы точно так же пренебрежительно обращаемся и с собой. В каждом из нас скрывается ангел. И мы должны быть его хранителями.

Да, я действительно учил людей летать. Но только потому, что эта способность и так в них присутствовала. Они всю жизнь играли свой внутренний «Собачий вальс» – играли и фальшивили, но не хотели себе в этом признаваться.

– Ну, а например, меня вы могли бы научить, как стать птицей?

– Нет. – Венаск некоторое время помолчал, а затем продолжал: – Потому что в вас этого нет.

– А что бы вы сделали, обратись я к вам за помощью?

– Приготовил бы вам обед и посмотрел, как вы будете его есть.

Мы с Сидни переглянулись и дружно придвинулись поближе к приемнику, не желая пропустить ни слова из того, что вещал сей странный тип.

– И какие же сведения обо мне вы извлечете из того, как я ем?

– Кое-что мне подскажут ваши любимые продукты. Далее, очень показательно, в каком виде вы их любите. То, как вы вообще едите. Понимаете, Ингрем, как правило, люди ищут чудесное и пытаются обрести себя совсем не там, где надо, в церкви, в смерти, в рождении ребенка… Но все это чересчур сильные переживания. Когда наша жизнь сосредотачивается только на них, когда нами полностью завладевает какое-то мгновение или событие, мелочи жизни ускользают от нас. Хотите – верьте, хотите – нет, но я абсолютно убежден, что самое главное для нас – именно в мелочах.

Этот самый Венаск продолжал в том же духе. Нас с Сидни он буквально заворожил. Мимоходом он упомянул, что родился в семье французских циркачей, рассказал про своих четвероногих любимцах и о том, как ему нравится смотреть телевизор и готовить. Зато он почти ничего не говорил о своих «магических силах» и вообще производил впечатление образованного и мудрого человека. Нам он страшно понравился. Слушая его, можно было подумать, будто он просто наш добрый сосед.

И вот, после того как у всех самых лучших врачей дружно опустились руки и эти достойные эскулапы пришли к единодушному выводу, что не остается ничего иного, кроме как отправить знаменитого архитектора в дурдом, Сидни связалась с продюсером «За гранью» и попросила у него телефон Венаска.

Первый раз я увидел своего спасителя как раз в тот момент, когда возился с любимыми игрушками. Представьте себе просторную гостиную с захватывающим, невероятным видом на океан. А потом представьте на полу этой комнаты меня, увлеченно занимающегося строительством Небесного града, нового Иерусалима, который становится все выше и обширнее. К тому времени я уже собрал несколько масштабных моделей знаменитых зданий – здания компании Ллойда, построенного Ричардом Роджерсом в Лондоне, венского Музея Независимости[27] и Бранденбургских ворот – и водрузил их посреди своего рукотворного хаоса.

Внезапно, в гостиной на несколько мгновений посветлело. Потом входная дверь хлопнула, и из холла донеслись голоса. Я поднял голову как раз в тот момент, когда в комнату трусцой вбежала большая щетинистая серая свинья. Похрюкивая, проскочила, топча и расшвыривая во все стороны мои здания, точилки, кастрюли… Целью ее был едва надкушенный мной сэндвич, лежащий на краю стола, как раз на уровне головы наглой хавроньи. Один большой «чавк!» – и моего ланча как не бывало.

– С чем он был, Конни, с ореховым маслом? – Это были первые слова, услышанные мной непосредственно из уст Венаска. – Та-а-ак, а здесь у нас что такое? – продолжал он, входя в гостиную и подбочениваясь. – Знаешь, Гарри, по-моему, хватит с тебя архитектуры. Давай-ка лучше купим тебе кларнет.

Так Венаск, вместе со своей хрюшкой («вьетнамской свиньей») и собакой, поселился в нашем домике для гостей на заднем дворе. Бедная Бронз Сидни: спятивший муж, шаман, свинья и бультерьер по кличке Кумпол, – и все это под крышей ее дома.

Кумпол и свинка Конни были просто неразлучны. Большую часть времени они торчали на кухне в надежде полакомиться чем-нибудь вкусненьким. И не напрасно, поскольку готовил в основном Венаск – с точки зрения моей супруги, один из немногих плюсов присутствия в доме всей этой честной компании. А какие восхитительные блюда он создавал! Даже пребывая в сумеречном состоянии сознания, я прекрасно сознавал, что Венаск – настоящий Моцарт кулинарии. Уже много позже выяснилось, что на протяжении долгих лет Венаск с женой (давно покойной) держали в Лос-Анджелесе довольно популярную закусочную.

Мой новый знакомый принялся за дело весьма решительно. Поговорив со мной несколько минут, он составил перечень необходимых продуктов и попросил Сидни немедленно съездить за ними в магазин. Когда она вернулась, он приготовил нам «настоящий обед», после чего отправился к своей машине выгружать пожитки.

Животные, естественно, не отходили от него ни на шаг. Я спросил Сидни, уж не собирается ли Венаск остаться у нас жить. Очень похоже на то, ответила она.

Следующие два дня он просидел вместе со мной на полу гостиной, и мы мало-помалу разбирали мой город. Время от времени он спрашивал меня: а что это такое, а что такое вон то. Я отвечал ему: «Вилка». Или: «Шариковая ручка». И он кивал – так, будто слышал эти слова впервые в жизни.

– Ты, Гарри, был совершенно не в себе. Один раз я показал тебе апельсин, а ты заявил, что это книга. Честное слово, я чуть не расцеловал тебя. Твои знания о мире и то, как ты его воспринимал, были совершенно особенными и уникальными. Я бы и за миллион лет не сумел увидеть в том апельсине книгу, а для тебя это оказалось парой пустяков. Пришлось даже подержать этот апельсин у себя на тумбочке. Очень хотелось понять, посчастливится ли мне когда-нибудь разглядеть в нем книгу.

– Венаск, ты сейчас повторяешь то, что утверждает Р. Д. Лэйнг[28] в своей «Политике опыта»: «Разумны только безумцы». Очень типично для шестидесятых.

– Настоящее чудо не уместится ни в одной книге, Гарри. Слишком оно велико.

Я ведь, вроде бы, еще не описывал внешность Венаска? Мне почему-то всегда кажется, что люди, хорошо знакомые мне, столь же хорошо знакомы и всем остальным.

Так вот, Венаск был пожилым, довольно полным человеком с коротко стрижеными седыми волосами и широким всегда гладко выбритым лицом, которое сразу располагало к себе. Глаза у него были зеленые, но однажды Венаск обмолвился, что с возрастом они изменили цвет. Ходить он предпочитал в комбинезоне, поскольку терпеть не мог ни поясов, ни подтяжек. В комбинезоне и кроссовках. Ему очень нравились кроссовки: их у него было пар двадцать, не меньше.

Когда Небесный град был наконец разобран, снова разложен по надлежащим ящикам (правда, часть его сразу отправилась в мусорное ведро) и пол в гостиной освободился, старик вывел меня на улицу.

Мы сидели около бассейна и ели шоколадные «Эмэн-дэмз» – любимое лакомство его четвероногих друзей. Венаск, не говоря ни слова, запустил руку в объемистый пакет с драже, отсыпал пригоршню мне и угостил своих питомцев. Я не имел ничего против, чтобы вот так просто сидеть, смотреть на неподвижную голубую воду и наслаждаться прикосновениями горячих солнечных лучей к своим ногам. Единственными нарушающими тишину звуками были похрюкивание свиньи и чавканье собаки, уплетавших лакомство.

Старик поднялся и, сделав пару шагов, оказался на бортике, над самой водой. Тут он перевернул пакет и высыпал остатки драже в бассейн. Шоколадные шарики плюхались как дробь, с плеском, напоминающим звук падения дождевых капель. Однако перед выходом из дома я принял таблетку валиума, поэтому его странный поступок не произвел на меня ни малейшего впечатления.

– Давай-ка, Гарри, поднимайся. Сейчас мы с тобой немножко поплаваем.

Мы были в плавках, поэтому Венаску оставалось только взять меня за руку и подвести к более мелкой части бассейна. Животные опередили нас и, бесстрашно спустившись по ступенькам, вместе поплыли вперед. Две больших башки – белая и шетинисто-серая.

Я левой ногой попробовал холодную воду. Свинья к этому времени уже доплыла до середины бассейна, по ходу дела вылавливая плавающие на поверхности шоколадные шарики.

– Конни, а ну-ка оставь конфеты в покое!

Венаск, по-прежнему держа меня за руку, потянул за собой в воду. Мы то и дело натыкались на драже, которые под воздействием растворенной в воде хлорки уже начали терять цвет– возле каждой конфетки тихонько расползалось яркое облачко.

– Так. Пожалуй, хватит.

Венаск остановился и положил руку мне на лицо. Сквозь плотную бархатистую завесу валиума и безумия я почувствовал, как во мне открывается нечто совершенно новое и жизненно важное.

– Сейчас мы опустимся на дно, Гарри, и некоторое время пробудем под водой. Не бойся, потому что ты и там сможешь дышать. Ну, вперед.

Мы камнем ушли под воду и расположились на дне. Он указал вверх. Кроме зыбкого мерцания яркого мира по эту сторону водной поверхности, я видел множество темных точек – плавающих в бассейне драже, до которых не успела добраться Конни.

– Посмотри на эти конфеты, Гарри. Постарайся уловить порядок в их расположении. А потом расскажи мне, что ты видишь.

Я совершенно ясно и отчетливо слышал слова Венаска, как будто мы сидели около бассейна, а не в нем.

То, что предстало моим глазам, было музыкой. Нотами, которые я, оказывается, мог читать, хотя никогда этому не учился. Темно-коричневые шарики стали нотными знаками на подернутой рябью «нотной бумаге», и я вдруг совершенно ясно услышал записанную ими мелодию. Возвышенную музыку, исполненную величайшего смысла. Позднее Венаск объяснил, что это была не музыка, это был я сам, только правильно записанный.

– Но ведь это действительно отдает шестидесятыми! Кто же так расположил их, пока мы сидели на дне бассейна?

– Не надо все время умничать, Гарри. Это ведь как клетчатый пиджак – к чему-то он идет, а с другой рубашкой выглядит сущим дерьмом. Хочешь задать важный для себя вопрос – задавай. Не прячься ты под этот пиджак.

– Извини. Так кто же написал на воде эту музыку?

– Бог.

– Прости, но в Бога я не верю.

– Тогда кто? Мантовани[29]?

– Ты, Венаск. Ты для меня самое близкое подобие Бога, хотя раньше я всегда считал, что Бог – это огромное здание. Стоит встать рядом с «Сокровищницей»[30] в Петре или с мендельсоновской Башней Эйнштейна[31] и сразу чувствуешь – нет на свете ничего более вечного или близкого к Богу.

Он нетерпеливо дернул головой, словно разговаривал с умственно неполноценным.

– «Воображению легче совладать с архитектурой, нежели с человеком», сказал кто-то. А знаешь, почему так, Гарри? Потому что здание всегда определенной высоты. Каким бы высоким оно ни было, где-нибудь оно все равно кончается. Бог же не кончается никогда. И человек тоже, – особенно если развивается в правильном направлении. Бессмертие – это тебе не какие-нибудь там сто или двести этажей. Бессмертие – это вечность.

Определив, что спятил я вовсе не настолько безнадежно, как кажется, Венаск сразу повез меня в Санта-Барбару покупать кларнет.

– Видишь ли, Гарри, настоящие безумцы – люди исключительно целеустремленные. Они всегда прокладывают собственные пути, а потом день и ночь блуждают по ним. Ты же всего лишь ненадолго свернул с автострады, чтобы обследовать окрестности.

Никогда в жизни я не испытывал ни малейшего желания научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Правда, признаюсь честно, в колледже мне очень хотелось стать участником рок-группы – но и то в основном из-за девушек как бесплатного к тому приложения. А в остальном музыка обычно служила мне лишь в качестве фона во время работы – или как средство поднять настроение, когда я уединяюсь с женщиной либо переживаю упадок духа.

Венаск утверждал, что двадцатый век, в общем-то, не переносит тишины – мол, именно поэтому нас постоянно окружает столько раздражающего или бесполезного шума (и музыки).

– В прежние века люди наслаждались тишиной, любили вглядываться в небо. А в наше время люди взирают на небеса, думая только о том, чего бы этакого туда запустить.

Тишина ушла: у человека в распоряжении нет ни минутки, когда бы он мог поразмышлять или просто посидеть спокойно. Возьмем, к примеру, кабину лифта. Раньше лифт можно было остановить между этажами и несколько драгоценных мгновений посвятить мыслям о предстоящем разговоре или воспоминаниям о недавних событиях. Теперь же заходишь в лифт и оказываешься в тесном ящике, где тебя тут же оглушает какая-нибудь мелодия. А кнопка ожидания на телефоне? Что ты слышишь, пока твоего собеседника где-то ищут?

Что уж тут говорить о полной профанации самой идеи музыки, слушать которую сосредоточенно ты должен хотеть! Ты же ее терпишь, стараешься не обращать на нее внимания, ожидая, пока ответят на твой звонок.

Я научу тебя читать ноты, Гарри, научу тебя играть. Таким образом, ты больше узнаешь о себе. И самое главное – музыка станет тем, на чем ты сможешь сосредоточиться, когда почувствуешь, что снова теряешь разум.

– А что, я снова его потеряю?

– Только если сам того пожелаешь. Тут уж никто не в силах тебе помешать. Человеку доступна роскошь выбирать: хочет он лишаться рассудка или нет.

Несколько месяцев спустя мы с Венаском смотрели по телевизору фильм «Малыш карате». Ну и чушь! Мудрый старик с таинственного Востока (старик сей несмотря на возраст без труда ломает голыми руками толстенные доски) ведет подростка по Дороге Желтого Кирпича просвещения через афоризмы и апофегмы, которые звучат довольно неплохо до тех пор, пока не начинаешь осознавать – а это происходит минут через десять просмотра, – что и сам с легкостью мог бы придумать ничуть не хуже.

Однако Венаску фильм явно пришелся по душе – как, впрочем, и львиная доля всего того, что вообще показывают по телевизору. В жизни не встречал человека, любящего телевидение больше, чем он, хотя это никак не увязывалось с тем представлением, которое у меня сложилось о Венаске за время, проведенное вместе с ним.

– Гарри, ну что плохого в картине о мальчишке, который

2013-12-28

2013-12-28 717

717