Раздел № 1 Зарубежное садово-парковое искусство

Список используемой литературы

1. Экономическая география России: Учебник / Под ред. Т.Г.Морозова, М.П.Победина, С.С.Шишков.- М.: ЮНИТИ, 2005.

2. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Под ред.проф. Т.Г.Морозовой – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТА, 2005.

3. Федеральные округа в российской федерации: состояние и тенденции развития К.В. Черкасов 2009 г. (автоматизированная система КонсультантПлюс).

Тема № 6 «Классицизм»

| № п/п | Наименование | Количество |

| Италия. Альдобрандини | ||

| Италия. Вилла Альбани | ||

| Италия. Гамберая (Гамберайя) | ||

| Италия. Гарцони близ г. Лукка | ||

| Италия. Изоля-Белла | ||

| Франция. Амбуаз | ||

| Франция. Фонтенбло (Фонтенблё) | ||

| Франция. Шенонсо | ||

| Франция. Вилландри | ||

| Франция. Во-ле-Виконт | ||

| Франция. Во-ле-Виконт. Исторический план | ||

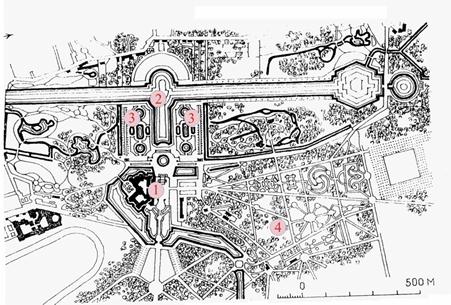

| Франция. Версаль. План ДПА | ||

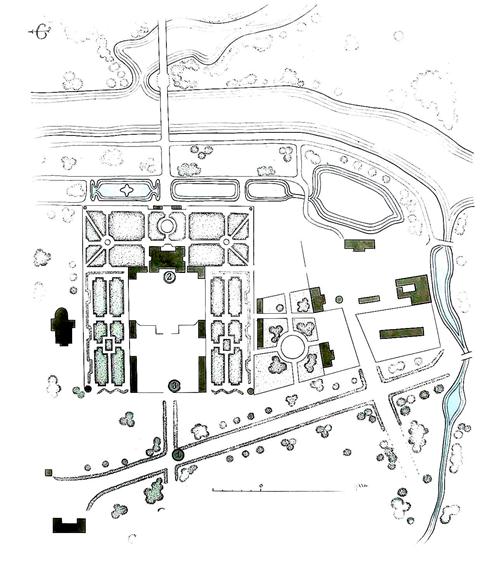

| Франция. Версаль.План Большого и Малого Трианона | ||

| Франция. Шантальи (Шантии) | ||

| Польша. Варшава. Вильянув | ||

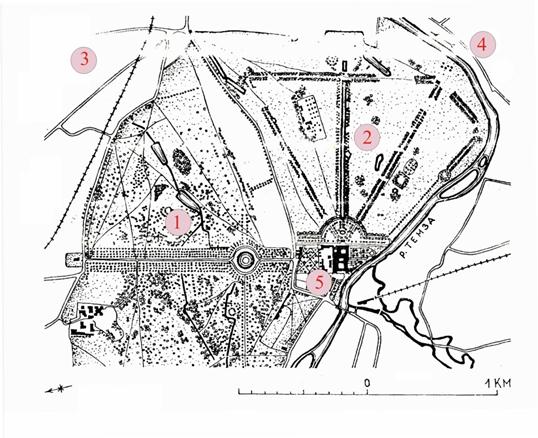

| Англия. Хэмптон-Корт на Темзе | ||

| Германия. Сан-Суси́ | ||

| Германия. Гановер. Герренхаузен | ||

| Германия. Дрезден. Большой сад | ||

| Германия. Дрезден. Пильниц парк | ||

| Австралия. Вена. Шенбрун |

Барокко Италия. Альдобрандини

Италия. Альдобрандини

|

|

|

Италия. Вилла Альбани

Италия. Гамберая (Гамберайя)

|

|

Италия. Гарцони близ г. Лукка

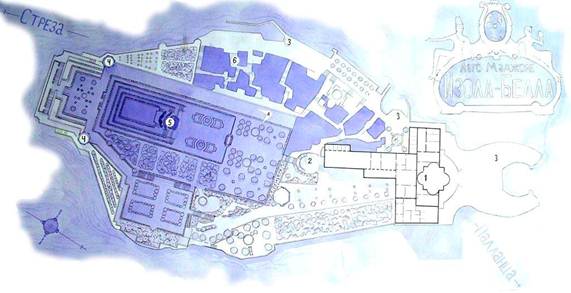

Италия. Изоля белла

Франция. Амбуаз

|

Франция. Фонтенбло (Фонтенблё)

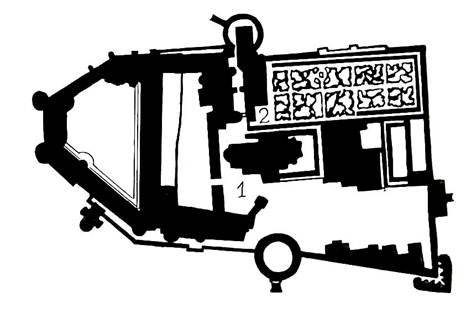

Франция. Шенонсо

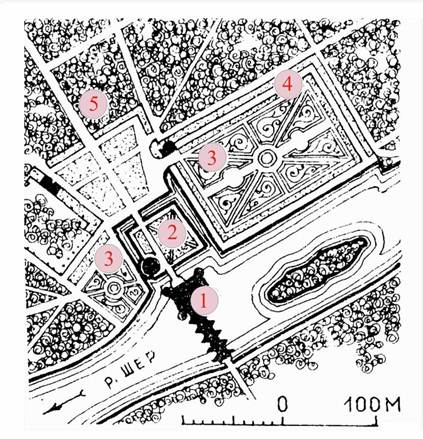

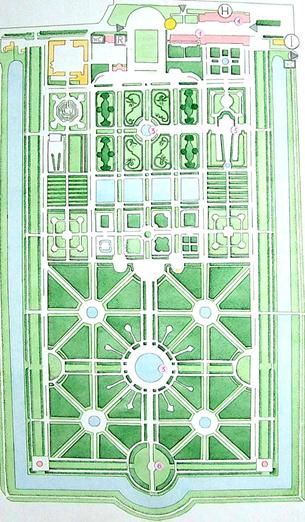

Франция. Вилландри

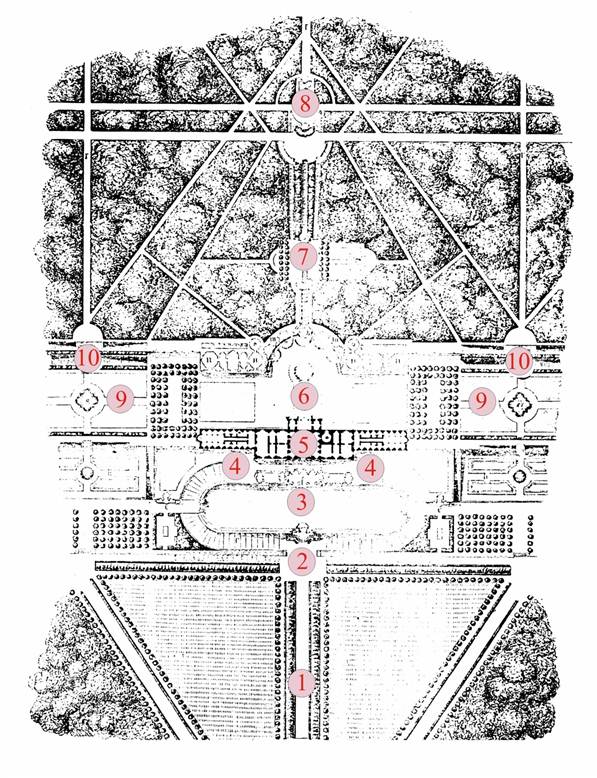

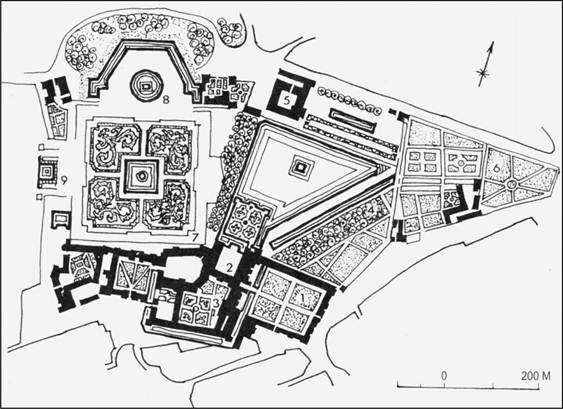

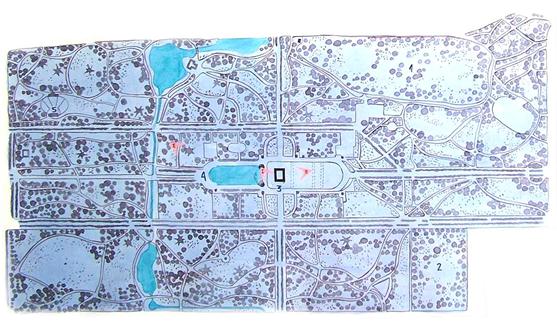

Франция. Во-ле-Виконт. Исторический план

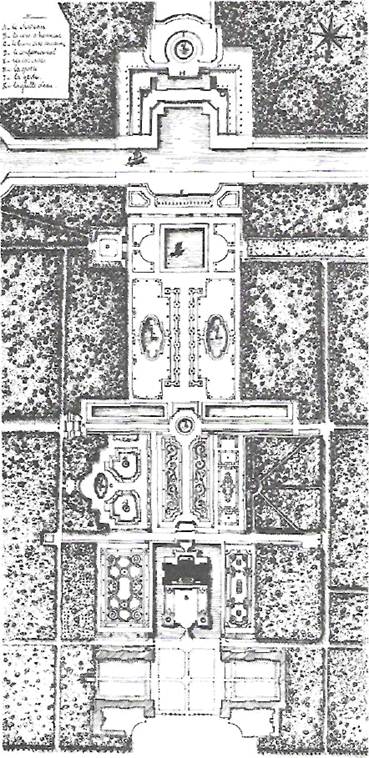

Франция. Во-ле-Виконт

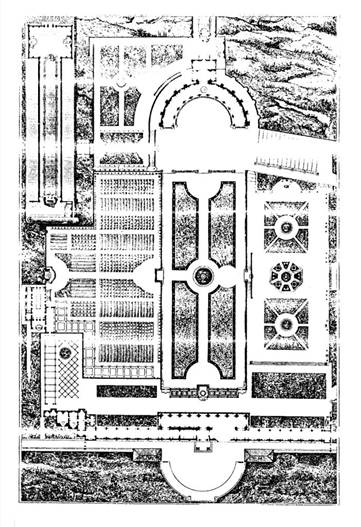

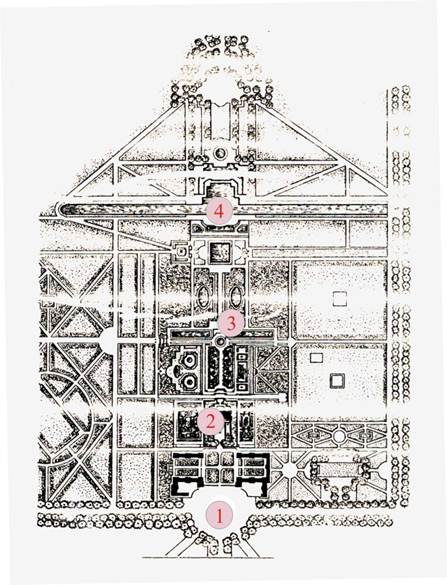

Франция. Версаль. План ДПА

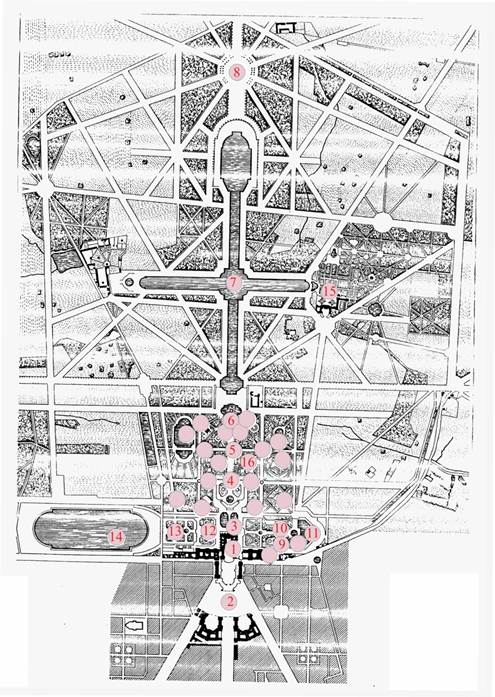

Франция. Версаль. План Большого и Малого Трианона.

Франция. Шантальи (Шантии)

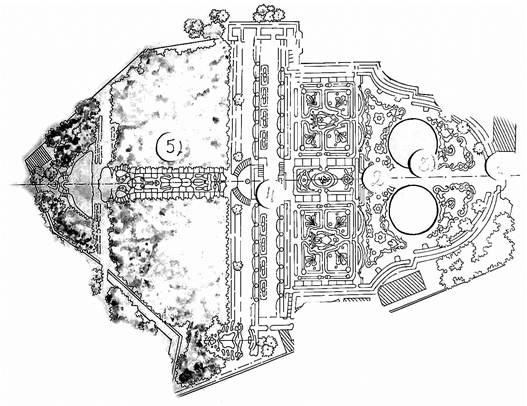

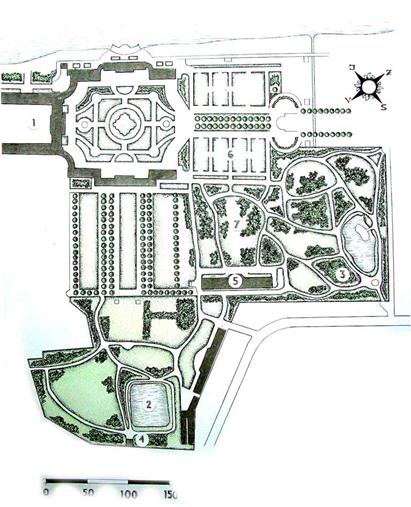

Польша. Варшава. Вильянув

|

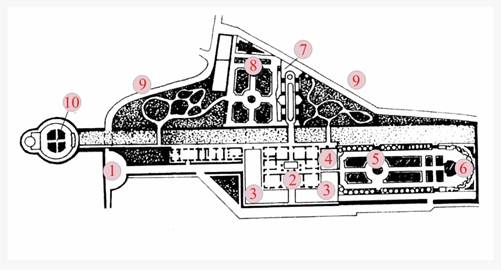

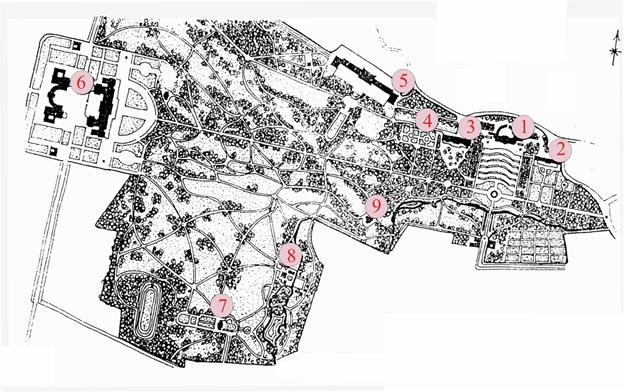

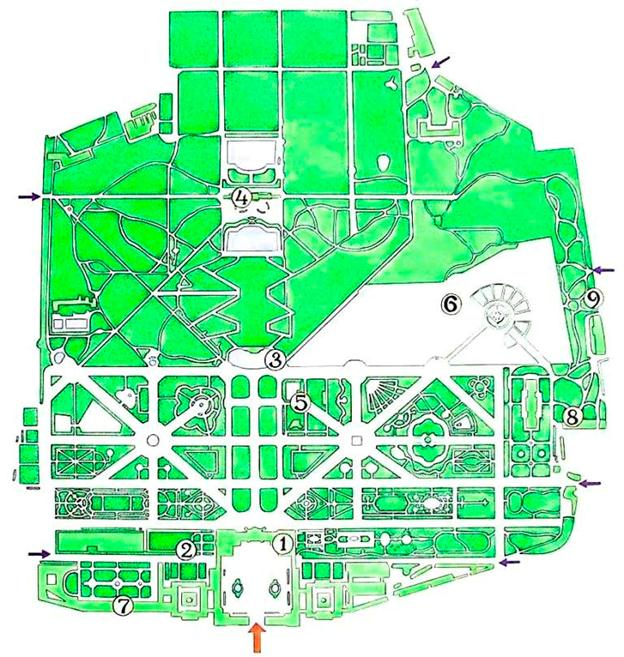

Англия. Хэмптон-Корт на Темзе. А. и Г. Молле. ХVI~ХVII вв.

1 — кустарниковый парк; 2 — парк Хэмптон-корт; 3 — г. Тедцингтон; 4 — окраины Лондона; 5 — дворец и цветники

Германия. Сан-Суси́

Германия. Гановер. Герренхаузен

Германия. Дрезден. Большой сад

Германия. Дрезден. Пильниц парк

Австрия. Вена. Шенбрун

Во второй половине XVIII века скульптура достигает больших успехов. Вливаясь в общее русло европейского классицизма, русская пластика приобретает отчетливо выраженное неповторимое национальное своеобразие. Развиваются все ее виды и жанры: монументальная скульптура, портретная и садово-парковая пластика, медальерное искусство. Создаются украшения многочисленных архитектурных сооружений.

Используя чаще всего античные мифологические сюжеты, русские скульпторы утверждают значительные философско-этические идеи, выражая в художественных формах национальные и гражданские идеалы своего времени, сохраняя при этом конкретность образного мышления, живое ощущение натуры.

|

|

|

Ил. 54. Э.-М. Фальконе. Памятник Петру I. 1782. Ленинград

Во второй половине XVIII века возникают произведения, созвучные духу эпохи, даже когда они выполнены иностранными мастерами. Речь идет прежде всего о памятнике Петру I Э.-М. Фальконе (1716-1791), так называемом "Медном всаднике" (ил. 54). Его открытие в 1782 году стало выдающимся событием общественной и культурной жизни России. Этьенн Морис Фальконе показал Петра I законодателем и преобразователем государства, выразив его историческую роль так, как понимали ее современники. Символика заложена в композиционно-пластическом строе памятника. Петр I изображен на вздыбившемся коне над дикой скалой - пьедесталом. Скульптор передал неудержимо-стремительное движение всадника, огромную и властную силу утверждающего жеста его правой руки. Памятник организовал широкое пространство площади у Адмиралтейства, связал Петербург с просторами Невы, метафорически емко выразил политический смысл деятельности Петра I, прорубившего для России "окно в Европу". Не случайно он нашел отражение в многочисленных произведениях русской художественной литературы. Проникновенно понял образ памятника А. С. Пушкин:

Не так ли ты над самой бездной

На высоте уздой железной

Россию поднял на дыбы?

Замечательные плоды принесла педагогическая деятельность француза Н.-Ф. Жилле - профессора Академии художеств. В отличие от ежегодно сменявшихся иностранных преподавателей живописных классов он проработал в Академии 20 лет, и на посту профессора класса исторической скульптуры его сменили воспитанные им ученики. Именно от Жилле исходила инициатива организации натурного класса. Сам он вел там занятия и для живописцев, и для архитекторов и графиков. По инициативе и под руководством Жилле формируется коллекция слепков с произведений античности и мастеров XVI-XVIII веков. Его учениками были почти все крупные скульпторы: Ф. И. Шубин, Ф. Г. Гордеев, М. И. Козловский, И. П. Мартос, И. П. Прокофьев, Ф. Ф. Щедрин, работавшие во второй половине XVIII и первой трети XIX века.

Ф. И. Шубин (1740-1805). Обширная серия портретов, поражающая глубиной содержания, силой сходства и профессиональным мастерством, была выполнена Ф. И. Шубиным. Федот Иванович Шубин родился на севере в семье холмогорских крестьян. В детстве он познакомился с резьбой по кости, процветавшей среди поморов. Тогда и зародилась его любовь к искусству. В 1759 году Шубин приехал в Петербург и вскоре был зачислен в незадолго до того открытую Академию художеств. Получив по окончании учебы Большую золотую медаль, он был удостоен пенсионерской поездки в Париж и Рим. Там он пристально изучал античные произведения.

Ил. 56. Ф. И. Шубин. Портрет А. М. Голицына. Мрамор. 69X58X40. 1775. ГТГ

По возвращении в Петербург в 1773 году Шубин исполнил бюст князя А. М. Голицына (1775, ил. 56), мастерски запечатлев характер, внутренний мир вельможи, умного дипломата, тонкого ценителя искусств и, вместе с тем, типичного придворного. Артистически непринужденно переданы поворот головы Голицына, его чуть надменная и даже саркастическая улыбка. Затем им была создана целая галерея портретов современников. Одним из достижений скульптора является портрет П. А. Румянцева-Задунайского - героя битвы при Калуге (1778). Шубин проявил редкостное умение так одухотворить лицо, что даже некрасивые черты полководца производят обаятельное впечатление. К тому же кругу произведений надо отнести и не менее совершенные и разные портреты М. Р. Паниной, З. Г. Чернышева, И. С. Барышникова, изваянные в то же десятилетие. Русская знать считала за честь портретироваться у Шубина, тем более, что за бюст Голицына Екатерина II наградила скульптора золотой табакеркой и приказала "никуда его не определять, а быть собственно при его величестве".

|

|

|

От 1780-х годов сохранилось значительно меньше бюстов, созданных Шубиным: в это время его внимание было сосредоточено на декоративных работах. Он исполнил серию портретных изображений великих князей для Чесменского дворца, исторические рельефы и аллегорическую скульптуру для Мраморного дворца, скульптурное убранство Троицкого собора Александро-Невской лавры.

Ил. 57. Ф. И. Шубин. Портрет М. В. Ломоносова. Бронза. 73,5 X 46,5 X 29. До 1793. ГТГ

Глубиной и сложностью характеристики отличаются портреты Шубина 1790-х годов. Об этом свидетельствуют бюсты А. А. Безбородко, П. Шварца, Павла I (1800, ил. 58). Портрет своего земляка М. В. Ломоносова (до 1793, ил. 57) Шубин исполнил по воображению, лишив его всякой парадности, передав проникновенный ум и глубокую человечность. Иной художественный образ он создает в портрете Павла I. Композиция этого бюста строится по законам парадного репрезентативного портрета. Пропорции фигуры, поза, черты лица воспроизведены буквально, с изумительно тонкой и богатой моделировкой форм и деталей. В этом произведении Ф. И. Шубин сумел с удивительной глубиной раскрыть образ Павла I во всей его сложности и противоречивости: отталкивающие черты характера сочетаются с величественностью, что отличало Павла I.

Ил. 58. Ф. И. Шубин. Портрет Павла I. Бронза. 74X53X22. 1800. ГТГ

Шубин вписал блестящую страницу в историю русской скульптуры, достигнув большой глубины в воплощении характеров, выразив высокое представление своих современников о духовной ценности человеческой личности. Усвоив опыт европейской пластики, ее технические приемы, понимание стиля, он своим самобытным творчеством вместе с соотечественниками-живописцами поднял жанр портрета на новую качественную ступень.

Ф. Г. Гордеев (1744-1810). Федор Гордеевич Гордеев, соученик и младший сверстник Шубина, всю жизнь был тесно связан с Академией художеств. Вскоре после возвращения из пенсионерской поездки он начал преподавать, а после отъезда Жилле возглавил скульптурный класс, был избран директором Академии.

|

|

|

Ил. 55. Ф. Г. Гордеев. Прометей. Металл. 59 X 85 X 62. 1769. Отлив XIX в. ГРМ

Первая самостоятельная работа Ф. Г. Гордеева, завершившая период ученичества, - "Прометей" (1769, ил. 55) - представляет собой пример разработки античного сюжета современными художественными средствами, с использованием натурной работы. Гордеевым были созданы многочисленные скульптурные композиции и рельефы, украсившие здания Петербурга и пригородов столицы (фасады Академии художеств, Старого Эрмитажа, Казанского собора и многое другое). Он руководил всеми литейными работами, осуществлявшимися в Академии художеств в конце XVIII века. Наиболее значительные произведения были созданы Гордеевым в жанре мемориальной пластики, создателем которой в России он в сущности является. Это надгробия Н. М. Голицыной, А. М. Голицына и Д. М. Голицына.

М. И. Козловский (1753-1802). Михаил Иванович Козловский был особенно характерным мастером своего времени прежде всего потому, что он работал в историческом жанре. Одиннадцати лет он поступил в Академию художеств. Здесь он скоро выделился своим дарованием не только в скульптуре, но и в рисунке. В 1773 году он был удостоен Большой золотой медали и послан пенсионером в Италию и Францию. Сильное впечатление на него произвели Рафаэль, Пуссен и особенно Микеланджело. Козловский много работал с натуры, стараясь показать красоту и совершенство человека. Для его произведений характерна неизменная близость к натуре. Это проявилось уже в композиции "Бдение Александра Македонского" (1780-е гг.), где изображен знаменитый герой древности, готовящий себя к подвигам.

В разгар революционных событий во Франции в 1789 году, Козловский оказался в Париже, где был руководителем русских пенсионеров. Там им была выполнена скульптура "Поликрат" (1790, ил. 60). Трагическая тема страдания легендарного царя была созвучна времени и глубоко человечно передана русским мастером.

Ил. 60. М. И. Козловский. Поликрат. Гипс. 114X56X42. 1790. ГРМ

В произведениях 1790-х годов Козловский использует античные образы, наполняя их современным героическим содержанием, связывая с выдающимися победами русского оружия. Тогда им был создан "Геркулес на коне" (1799), воспринимавшийся как символ суворовских побед в русско-австрийской кампании. Он обращался и непосредственно к героям русской истории ("Яков Долгорукий, разрывающий царский указ", 1797, ил. 59).

Ил. 59. М. И. Козловский. Яков Долгорукий, разрывающий царский указ. Мрамор. 90X43X31. 1797. ГРМ

В 1801 году Козловский исполнил ставшую знаменитой статую "Самсон, разрывающий пасть льва". Она была предназначена в качестве декоративной группы для центрального фонтана Петергофа, и образ героя воспринимается как памятник неувядающей славы русского народа. (Скульптура была утрачена в годы фашистской оккупации и была воссоздана в 1947 году.)

В конце своей жизни Козловский приходит к большим формам пластики, ярче всего проявив себя в памятнике А. В. Суворову (1800-1801, ил. 61), установленном в Петербурге на Марсовом поле. В нем скульптор передал лишь очень отдаленное сходство с Суворовым, изобразив его в облике бога войны Марса в античных доспехах и шлеме. Порывистость движения, энергичный поворот головы - все подчеркивает героический характер образа великого полководца. Содержание памятника наиболее полно раскрывается при круговом обходе.

Ил. 61. М. И. Козловский. Памятник А. В. Суворову. 1800-1801. Ленинград

Ф. Ф. Щедрин (1751-1825). Феодосий Федорович Щедрин с 1764 по 1772 год учился в Академии художеств у Н.-Ф. Жилле, а по получении Большой золотой медали за рельеф "Изяслав Мстиславович на поле брани" был послан в пенсионерскую поездку в Италию и Францию. Вернувшись в Петербург в 1785 году, Щедрин несколько лет спустя начал преподавать в Академии художеств. Из его ранних произведений широкую известность получили "Марсий" (1776) и "Спящий Эндимион" (1779). Крупнейшими работами, исполненными после возвращения из-за границы, были статуи "Венера" (1792) и "Диана" (не позднее 1798).

Щедрин принял деятельное участие в замене обветшавшей скульптуры Большого каскада Петергофа. Он исполнил группы сирен, статуи Персея и Невы, достигнув органического сочетания жизненной правды и декоративности, связи пластики с окружающей природой и архитектурным ансамблем, тонко почувствовав праздничный и торжественный характер Большого каскада. Над его декоративным убранством в ту пору работали также Ф. И. Шубин, М. И. Козловский, И. П. Прокофьев.

Новые принципы связи пластического образа с архитектурой, разработанные Щедриным, нашли яркое воплощение в его скульптурах, украшающих здание Адмиралтейства в Петербурге. Выполненные им скульптурные группы, стоящие по сторонам центральных ворот Адмиралтейства - "Морские нимфы" (1812, ил. 95) - отличаются монументальностью и гармоничностью. В этих аллегориях Щедрин воспел величие России как морской державы, передал торжество человека над силами природы.

И. П. Прокофьев (1758-1828). Иван Прокофьевич Прокофьев - младший современник Шубина, Козловского, Гордеева и Щедрина, в период ученичества прошел все обязательные ступени академической системы. Его учителями в скульптурном классе были Н.-Ф. Жилле и Ф. Г. Гордеев. В 1779 году Прокофьев закончил Академию и, удостоенный Большой золотой медали, был послан пенсионером в Париж.

По возвращении в Россию, за группу "Актеон, преследуемый собаками" он получил звание академика. С 1800 года он профессор, а затем - руководитель скульптурного класса.

За годы творческой деятельности скульптором было создано более 400 произведений станковой и декоративной скульптуры. Творчество этого мастера отличается разнообразием и во многом предваряет достижения русской скульптуры следующего периода.

Прокофьев работал и в технике терракоты, создав парные бюсты А. Ф. и А. Е. Лабзиных (1800). Как и все крупные скульпторы конца XVIII века, он участвовал в оформлении Казанского собора, для которого исполнил фриз "Медный змий". Рельефы Прокофьева украшают интерьеры Академии художеств, Павловский дворец. Для петергофских фонтанов им были вылеплены "Пастушок Акид", "Волхов", парный "Неве" Щедрина, и тритоны.

2013-12-27

2013-12-27 1486

1486