Расчет продольных перемещений подземных ТП.

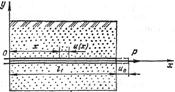

Полубесконечный трубопровод - основная схема (рис. 7.10) при расчете продольных перемещений. Если приложить к концу полубесконечного трубопровода граничную силу Р01, то трубы будут растягиваться и сечение х=l1 выйдет из грунта на и0; соответственно переместится в продольном направлении и продольное сечение х на величину и(х). Наконец, на каком-то расстоянии от конца полубесконечного трубопровода перемещения затухнут. Это может быть, например, в сечении х =0, которое мы и взяли за начало системы координат. Ясно, что величина перемещений и закон их применения по длине l зависят от взаимодействия грунта, окружающего трубу, с поверхностью трубы.

Перемещение конца полубесконечного трубопровода определяется для упругой связи грунта с трубой:

,(7.27)

,(7.27)

где l1 — участок, на котором устанавливается упругая связь;

ku - коэффициент постели грунта на сдвиг; Е - модуль упругости трубы; F - площадь сечения стенки трубы.

Наибольшее значение граничного перемещения в сечении х=l1

(7.29)

(7.29)

где τпр - предельное сопротивление грунта на сдвиг. Наибольшее значение продольной силы Р01, при котором τпр возникает только в сечении х=l1, определим, объединив формулы (7.27) и (7.29):

(7.30)

(7.30)

Рис. 7.10. Схема перемещения полубесконечного трубопровода

При наличии упругой и пластичной связи

Под устойчивостью подводного трубопровода понимается способность оставаться в покое при самом неблагоприятном сочетании основных силовых воздействий - выталкивающее Архимедово усилие, горизонтальная и вертикальная составляющие гидродинамического воздействия потока, силы упругости трубопровода и т. д. Расчет устойчивости подводных трубопроводов, прокладываемых на переходах через водные преграды, можно выполнить по формуле:

Б≥КМ(КНВ∙qВ+БГ+БВ+БИЗГ+БПР.С -qТР -qДОП)

где Б - необходимая пригрузка; КМ - коэф-т бзопасности по материалу, принимаемый для анкерных устройств 1, для ж/б, чугунных грузов 1,05, при сплошном обетонировании в опалубке 1,07; КНВ - коэффициент надежности при расчете устойчивости положения трубопровода против всплытия, принимается равным для водных преград с шириной зеркала воды в межень до 200 м, условным диаметром менее 1000 мм - 1,1; для остальных водных преград (реки) - 1,15; qТР - расчетный вес р-да (с учетом изоляции) на воздухе:

qТР = qСВ + qИЗ,

qСВ - собственный вес трубы; qИЗ = qЛ+qбр - вес изоляционного покрытия; qЛ - вес липкой ленты; qбр - вес оберточного слоя;

qВ - расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод (с учетом изоляции и футеровки),

qВ =0,8D2ТР∙γВ;

qДОП - расчетный вес продукта на воздухе, дополнительных обустройств в воде, а также обледенения в воде при транспортировке продукта с отрицательной темературой;

БГ - дополнительная пригрузка, необходимая для компенсации горизонтальной составляющей гидродинамического воздействия потока Рх

fТР - коэффициент трения трубопровода о грунт; для трубопровода, покрытого сплошной деревянной футеровкой, принимается в зависимости от характеристики грунта; γВ - объемный вес воды с учетом растворенных солей и взвешенных частиц грунта,

γВ =1100-1150 кгс/см3.

сх - коэффициент лобового сопротивления, зависящий от параметра

- средняя скорость потока, набегающего на трубу;

- средняя скорость потока, набегающего на трубу;  - наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции и футеровки;

- наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции и футеровки;  ,

,  - соответственно толщина изоляции и футеровки;

- соответственно толщина изоляции и футеровки;  - кинематический коэффициент вязкости, при 20° С для воды

- кинематический коэффициент вязкости, при 20° С для воды  сСт; g - ускорение свободного падения; при Re<105 сх=1,2, при Re=105-107 сх=1; БВ - дополнительная пригрузка, необходимая для компенсации вертикальной составляющей гидродинамического воздействия потока,

сСт; g - ускорение свободного падения; при Re<105 сх=1,2, при Re=105-107 сх=1; БВ - дополнительная пригрузка, необходимая для компенсации вертикальной составляющей гидродинамического воздействия потока,

сy - коэффициент подъемной силы при несимметричном обтекании трубы, сy =0,55; БИЗГ - дополнительная пригрузка, необходимая для изгиба трубопровода по заданной кривой дна траншеи; БПР.С - дополнительная пригрузка, необходимая для предотвращения подъема трубопровода на криволинейных участках в вертикальной плоскости под действием продольных усилий.

Суммарную величину БИЗГ + БПР.С можно найти по следующей зависимости:

где ТР - расчетное тяговое усилие при протаскивании трубопровода; EI - жесткость при изгибе; lКР, f - соответственно протяженность и стрела прогиба криволинейного участка, берутся на основании данных фактического профиля перехода. Остальные параметры определяются аналогично расчету балластировки на болотах (см. гл. 5).

2013-12-31

2013-12-31 909

909