Потому-то именно к Постмодернизму следует отнести Д. Шостаковича, чье творчество не укладывается в рамки Модернизма, хотя хронологически принадлежит времени его господства и вобрало в себя художественные достижения экспрессионизма; то же самое можно сказать и об искусстве М. Булгакова или Б. Брехта; во всяком случае, чрезвычайно показательно, что все эти три великих художника были для представителей догматического реализма модернистами, а для идеологов авангарда — традиционалистами... В. Курицын имел все основания назвать В. Набокова «признанным классиком российского постмодернизма». Упоминавшийся только что исследователь архитектуры Постмодернизма Ч. Дженкс ввел в ее осмысление понятие «двойное кодирование», обозначив им стремление зодчих «преодолеть элитарность», от которой «стра-

дал архитектурный модернизм», будучи «одномерным» стилем, но достигается эта цель «не путем опрощения, а расширением языка архитектуры во многих различных направлениях — в сторону освоения местных особенностей и традиций». (Кстати, «совершенно бесспорным постмодернистом» Ч. Дженкс считает А. Гауди, хотя по формальному счету хронологии он был «пред-модернистом».) «Двойное кодирование» — понятие, которое переводит на язык семиотики то, что на философско-эстетическом языке теории общения называется «диалогом»; думаю, что последнее понятие более точно выражает здесь суть дела, ибо оно подчеркивает не только «двуслойность» постмодернистских текстов, но и соотнесенность в них, сопряженность, взаимосвязанность этих «слоев» или «кодов»; к тому же их может быть не два, а несколько, когда в произведении искусства современный язык сплетается одновременно с разными традиционными языками: классического искусства, романтического, фольклора, — например, в музыке С. Прокофьева или в фильмах Т. Абуладзе.

Приведу еще два достаточно выразительных примера из разных областей искусства: один из них — творчество замечательного петербургского балетмейстера Б. Эйфмана, в частности, его балет «Дон Кихот», о котором сам он говорит как о «коллаже модерна и классики» (имеется, конечно же, в виду не их механическое соединение, а органический синтез, потому сам термин «коллаж» здесь не слишком удачен, однако мысль художника, как и реальный плод его творчества, совершенно ясны). Другой пример — созданные в 1995 г. талантливым немецким фотохудожником К. Лагерфельдом ряд произведений искусства, принадлежность которых к какому-то его виду трудно определить, ибо это серии фотографий, снятых по специально разыгранным группой актеров сценариям и выставлявшихся в музеях, а также изданных отдельной книгой-альбомом; сценарии же эти написаны по гётевскому «Фаусту» и по вошедшему в классику кинематографа фильму «Кабинет доктора Калигари» и весьма свободно их интерпретирующие, осовременивающие и вместе с тем сохраняющие сюжетный и пластический характер тех эпох, когда создавались прообразы данных интерпретаций.

О том, сколь типичен такой творческий «ход» в современном искусстве, говорит весьма широко распространившееся в последние десятилетия возвращение живописи к обработке классических мифологических сюжетов — от «Тайной вечери» в интерпретации одного из самых популярных представителей Постмодернизма американского художника Э. Уорхола до картины Ж. Киршенбаума с характерным названием «Постмодернистская Муза» (ее автор гораздо менее известный живописец, однако его произведение включено в экспозицию Музея современ-

ного искусства в Вашингтоне), в которой полуиронически, полусерьезно — что весьма характерно для Постмодернизма — разыгран сюжет Пигмалиона и Галатеи: в роли ваятеля выступает, видимо, сам художник, а его создание — не беломраморное изваяние, каким оно было в античном мифе, а... манекен с витрины современного магазина. В итальянской живописи сложилось даже целое направление, именующееся «неоклассицизмом», — столь широко стремление к современному переосмыслению классических сюжетов (например, «Марс и Венера» и «Даная» Б. Чивитико, «Посейдон» и «Похищение Ганимеда» С. Мариани). Аналогичные явления свойственны и нашей живописи — например, в таких картинах петербургского художника А. Ланина, как «Даная», автопортрете «Кентавр» и ряде других.

Создается впечатление — и оно находит подтверждение в современной западной искусствоведческой литературе (сошлюсь на новейшие обобщающие работы видных искусствоведов Д. Жансона и Ж.-Л. Феррье), — что пора безбрежного разлива формалистических упражнений, которыми отмечена первая половина XX в. в европейской художественной культуре, завершилась, и завершилась потому, что выдохлось породившее их умонастроение — отвращение к прозаической пошлости буржуазной реальности, от которой можно укрыться, лишь «играя в бисер», ощущение абсурдности бытия, познать смысл которого нам не дано ни в философии, ни в религии, ни в искусстве, ни даже в науке, и выросший на этой почве индивидуалистически-эстетский гедонизм. Грозные социальные и экологические катаклизмы не позволяют продолжать «играть в бисер», закрывая глаза на происходящее, они непреложно требуют от каждого мыслящего человека интеллектуальных усилий для их осмысления и соответственно для выработки правил своего поведения «в этом безумном, безумном, безумном мире» (таково характерное название одного из популярных американских фильмов).

Эта логика — или «диалогика», по В. Библеру, — вела Постмодернизм к «налаживанию контактов» со всеми тремя компонентами внешней среды: с природой, с обществом и с человеком. С полной уверенностью можно сказать, что при всей ироничности позиции многих представителей этого движения — в нашей стране от «обэриутов» до «Митьков» — его никак нельзя упрекнуть в «дегуманизированности», говоря словом X. Ортеги-и-Гассета, сказанном им о Модернизме; более того, в самых различных формах, с большей или меньшей глубиной, гордясь этим или стыдясь этого, Постмодернизм как этапное движение современной культуры «возвращается к Человеку» и ищет с ним разнообразные контакты. Эта относится и к проблеме «искусство и общество» — даже так называемый «соц-арт», издеваю-

щийся над былой идеологизацией искусства, пародирующий ее, тем самым решает проблему отношения художества к социальной реальности, а в большинстве случаев мы встречаемся здесь с вполне серьезным вторжением художественного творчества в драматичное общественное бытие современного человека. Что же касается ироничности, то она является закономерным спутником процесса переоценки ценностей на всех переломных фазах истории культуры. Наконец, отношение постмодернистского искусства к природе: оно выразилось, прежде всего, в том, что художественное творчество вернуло себе право на изобразительность, коего его лишил абстракционизм. Это не означало возвращения к языку реалистического искусства XIX в. или, тем более, натурализма — завоевания Модернизма сохранялись, но лишались своих крайних форм от совмещения с языком реалистической классики. Постмодернизм использовал завоеванную Модернизмом абсолютную свободу формообразования, но не для самоцельной эстетической игры, а для выражения некоей мировоззренческой концепции, невыразимой традиционными средствами классического искусства (такова, в частности, позиция концептуализма).

Классическое искусство широко использовало фантастику, гротеск, деформацию реальности, но в строго очерченных жанровых границах и потому обособленно от жизнеподобного, при всей его условности, изображения (скажем, в пушкинских сказках, жанрово противостоявших «Повестям Белкина» или «Капитанской дочке»; в повести Н. Гоголя «Нос», противостоявшей «Мертвым душам»; в «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина, стилистически контрастной его же «Господам Головлевым»; аналогичны контрасты сказочного балета П. Чайковского «Лебединое озеро» и реалистически-бытовой оперы «Евгений Онегин»; мифологического сюжета картины В. Серова «Похищение Европы» и написанной с натуры «Девушки, освещенной солнцем» и т. д.). В классической эстетике и поэтике жанр играл роль демаркационного знака и разделительного принципа в палитре средств художественного освоения мира, исторически менялась лишь иерархия жанров: в одной исторической системе «высшим» жанром считался религиозно-мифологический, в другой — исторический, в третьей — бытовой, в одной — роман, в другой — лирическое стихотворение, в одной — пейзажный этюд, в другой — композиционный натюрморт... Модернизм снял саму проблему жанра, поскольку трактовал искусство либо как чистое формотворчество, либо как самовыражение художника, и в обоих случаях отпадал вопрос о различии между подлежащей воссозданию реальностью и преобразующей ее во имя ее осмысления волей художника. Когда

же этот «эстетический изоляционизм» приелся и разочаровал своим бессилием перед суровой реальностью, тогда стала возрождаться потребность ее понимания, проникновения в тайный смысл существования человека в мире, а значит — поставлено под сомнение убеждение модернистов, что этого смысла вообще нет, что жизнь абсурдна, ибо она есть движение к смерти, превращение бытия в ничто.

Вместе с тем было и остается очевидным, что в наше время нельзя познать бытие теми средствами, какими делала это классика, в искусстве, как и в науке, как и в философии: оно оказалось неизмеримо более сложным, чем это представлялось в прошлом; выработанная в XX в. методология познания сложных систем позволила освещать такие закономерности бытия, которые прежде были недоступны познанию. Соответственно и науки, и философия, и искусство не могут в наши дни попросту возвращаться к методам познания, сложившимся в XVII— XIX вв., — для решения новых задач приходится находить соответствующие средства, рождающиеся из соединения классических и модернистских ментальных систем.

Проиллюстрирую этот вывод, обратившись к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Если прежде писатель шел традиционными для классического искусства путями — с одной стороны, в «Белой гвардии» воссоздавая жизнь, как говорил Н. Чернышевский, «в формах самой жизни», а с другой — используя в «Дьяволиаде» средства фантастического гротеска, то в «Мастере и Маргарите» оба типа художественного познания оказались совмещенными в одном произведении, ибо фантастически-абсурдной казалась сама осмысляемая советская реальность, и иначе чем «диалогом естественного и сверхъестественного» воссоздать ее сущность было невозможно! Более того, гениальный новатор вплетает в художественную ткань романа третью нить — легендарную историю Христа и достигает такой полифонической многомерности постижения бытия, какой не знала ни классическая, ни модернистская литература. Это открытие и является в точном смысле явлением Постмодернизма.

Существенно, что оно, это художественное открытие, воплотившее диалог Модернизма и Классики, не осталось единичным явлением в художественной культуре середины XX в. — безотносительно к тому, под влиянием романа М. Булгакова или самостоятельно, конгениально, по этому пути пошли многие большие (т. е. чуткие к современности) художники в разных областях искусства: в своих симфониях — особенно наглядно в 7-й, Ленинградской, — Д. Шостакович, соединив фольклорно-инфернальный образ нечеловеческой «пляски смерти» с подлинно реалистическим воссозданием страдающего и недоумевающего

человеческого сердца; в потрясшем всю страну фильме «Покаяние» Т. Абуладзе, соединив реальность и фантасмагорию, истинно человеческое и дьявольски нечеловеческое, чтобы понять и объяснить явление сталинизма; аналогична художественная структура таких разных фильмов, как «Сталкер» А. Тарковского и «Предсказание» Э. Рязанова; такое же в принципе сопряжение жизненно-достоверного и фантастического мы встречаем в повестях одного из самых значительных современных наших писателей М. Харитонова.

Уже эти примеры говорят достаточно убедительно о том, сколь принципиально такое обогащение реалистического метода для современного искусства, когда оно ставит перед собой не чисто формальные, не игровые и не узкие лирико-исповедальные, а широкие мироосмысляющие задачи, такие, которые оказывались не по плечу изолировавшему себя от реальности, или терявшемуся в частностях бытия, или скользившему по его поверхности Модернизму.

Развитие научной мысли во второй половине XX в. показало, что питавшая декадентство идея неизбежности гибели человечества, цивилизации, самой жизни на Земле в ходе непреодолимого нарастания энтропии как общего закона развития опровергается выводами синергетики, рассматривающей хаос не как окончательное состояние развивающейся системы, а как форму перехода от одной гармонии к другой, более сложной. Поэтому абсурдность, бессмысленность, никчемность жизни оказывается мнимой, преодолеваемой самоорганизующей энергией развивающейся системы.

Примечательно, что в творчестве Д. Пригова, самого, пожалуй, известного российского постмодерниста, критика находит не пустую формальную игру, а «открытие хаоса», царящего в действительности; ссылаясь на концепцию И. Пригожина, которую критик остроумно называет «хаосологией», он утверждает право художника образно представить воцарившиеся в жизни человечества хаос, бессмыслицу, абсурдность, но не утверждаемую с модернистским отчаянием как абсолютный закон бытия и фатально-неотвратимое будущее человечества, согласно представлениям авторов «антиутопий», а как «снимаемую» гротескно-ироническим — в традиции романтизма Э. Гофмана и Н. Гоголя — восприятием этого абсурда. И действительно, Постмодернизм только тогда заслуживает этого имени, отличающего его от Модернизма, когда он ищет пути духовного преодоления абсурдности бытия, хотя бы силою иронии утверждая преходящесть хаоса, превосходство человеческого интеллекта, который не поддается власти абсурда, ибо делает его предметом

своего познания, а значит, отстраняется от него и преодолевает его.

Хотя в изобразительном искусстве решение такого рода задач гораздо сложнее, чем в литературе, и здесь наметилось движение в том же направлении, преодолевающее крайности натурализма и абстракционизма. Среди многих возможных и, естественно, весьма разнообразных примеров приведу два: в живописи — творчество завоевавшего мировое признание французского художника (выходца из Белоруссии) Б. Заборова (его большие персональные выставки состоялись в 1995 г. в Москве и Петербурге), в котором предельно конкретно изображенный мир — часто по старинным фотографиям! — предстает сказочно преображенным, лишенным движения и звучания, словно заколдованным неким волшебником, но в этом своем коренном отличии от эмпирически нам данной реальности выявляющий внутренние, глубинные духовные основы человеческого бытия, такие, какие прозревает художник в своем, близком экзистенциалистскому мироощущению, понимании человека: одинокого в бескрайном пустом пространстве мироздания и безмолвного из-за недоступности его духовного состояния никому другому...

Иными художественными средствами превращал замечательный русский скульптор В. Сидур реальное в ирреальное, но не для того, чтобы уйти от реальности, а для того, напротив, чтобы войти в ее недоступные поверхностному взгляду духовные глубины; потому общая тема всего его творчества — традиционная для классического искусства тема Человека, Человеческих отношений, Жизни, Любви и Смерти, но трактованная средствами, выработанными в XX в. Модернизмом и тем самым перевоплощенная в художественную реальность, которая и похожа, и непохожа на реальность подлинную.

Вот почему трудно согласиться с теми теоретиками и критиками, которые вслед за французским психоаналитиком Ж. Лака-ном и философами Ж. Делезом и Ф. Гваттари считают Постмодернизм «шизофреническим» явлением; он не является таковым, во всяком случае, тогда, когда фантасмагория, сплетаясь с воспроизведением реальности, становится способом образного познания современного состояния общества, культуры, человека, а не утверждением его абсурдности как неподвластного людям и потому непреодолимого свойства жизни. «Шизофреничность» — понятие, пригодное для определения развитой формы Модернизма (даже если ее представители хотят именовать себя «пост-»), ибо это качество психики, в частности, ее художественного проявления, в котором доведена до предела, до крайнего состояния иррациональность, игра подсознания, неподконтрольная ни в какой мере организующей воле сознания.

Завершающим наш анализ аспектом художественной ипостаси Постмодернизма является его отношение к эстетическому сознанию и искусству Востока. Можно было бы привести множество самых разнообразных примеров, свидетельствующих о том, как опровергается модернистское противопоставление Запада и Востока — пророчеству Д. Киплинга, что «им не сойтись никогда». В конце XX века и в науке, и в философии, и в искусстве, и в спорте, и в религии развертывается все более активный диалог этих двух модификаций общечеловеческой культуры — об этом убедительно рассказано в упомянутой выше книге А. Гениса.

Если роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» был рассмотрен как наиболее яркий пример начавшегося в середине нашего века преодоления Модернизма в художественной культуре и открытия новых горизонтов ее дальнейшего развития, то роман У. Эко «Маятник Фуко» может иллюстрировать достигнутые на этом пути результаты (понятно, что речь идет не о сравнении эстетической ценности этих произведений). Роман этот демонстрирует читателю диалогическое разрешение едва ли не всех антиномий, которые были накоплены более чем полувековой историей Модернизма. Действительно, в этом произведении явственно выделяются сопряжения противоположных качеств, позиций, установок:

— реалистической изобразительности и фантасмагоричности;

— художественности и научности;

— гуманитарности и физико-технической ориентации;

— бытовой описательности и философичности;

— серьезности и ироничности;

— традиционности и компьютеризированной современности;

— рационалистичности и мистичности;

— политизированности и эротичности;

— потока сознания и остроты сюжетного действия;

— строгой аналитичности и игрового начала;

— позиций западной культуры и восточной.

Именно потому, что У. Эко не только, а может быть, и не столько художник, сколько ученый, его роман сознательно и рационально выстроен как воплощение всей совокупности постмодернистских принципов и потому дает полное представ-

ление о месте и значении этого движения в мировой истории культуры.

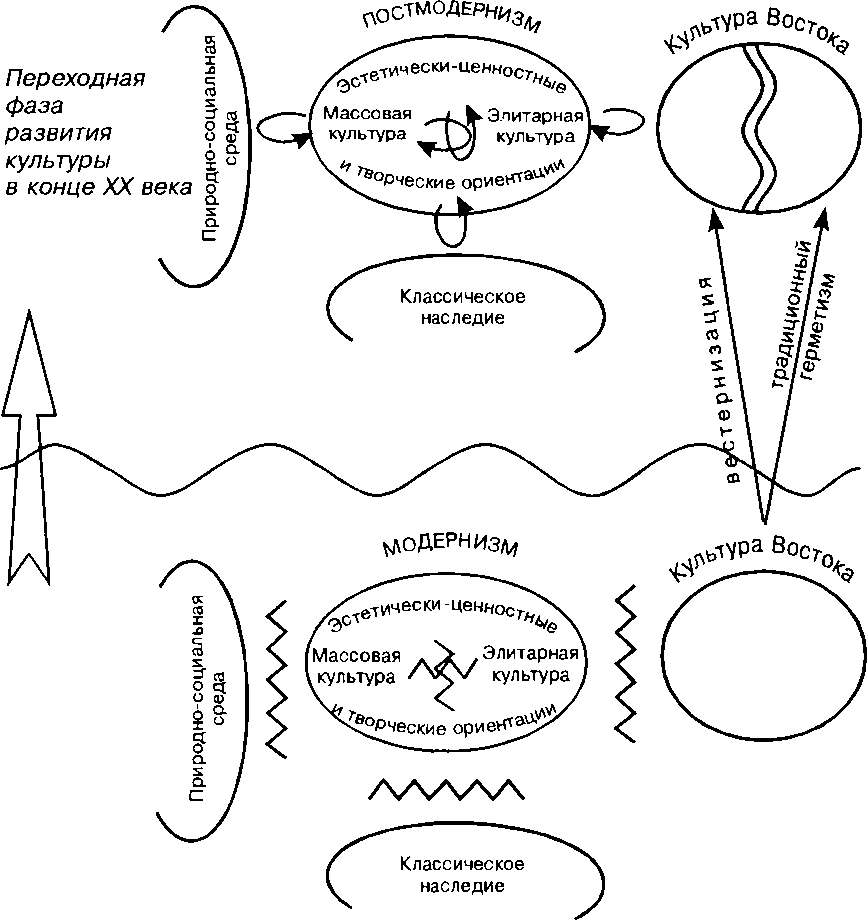

Завершу проведенный анализ отношения Постмодернизма и Модернизма заключительной схемой:

2015-04-30

2015-04-30 975

975