Однажды я получила приглашение на празднование 40‑летия нашей школы. Очень обрадовалась, что увижу своих товарищей по школе. Но удивил меня новый адрес школы. Позвонила Лене Чомовой, с которой дружила с шести лет, играла с ней в куклы, с которой ходила вначале в железнодорожную пятилетку, затем, с шестой по девятый классы, бегали вместе в Царицыно. Оказалось, что старая наша школа, красивая двухэтажная дача с балконами и огромной террасой, ― увы, сгорела.

В новой, уже кирпичной школе, выстроенной неподалеку от старой, прямо в лесу, ничто не радовало глаз. К тому же был скучный месяц ноябрь. В вестибюле толпилась уйма народу, оглушал шум. Мы с Леной растерянно искали товарищей по выпуску. Они буквально растворились в толпе. Наш выпуск был четвертым, а после нас ― больше тридцати.

Праздник, хотя и проходил очень торжественно, но меня не удовлетворил. И тогда я пригласила всех, кого увидела, на свой день рождения 5 декабря. Пришли все, кроме нашей любимой учительницы Екатерины Васильевны, приславшей извинительное письмо, в котором сообщала, что ей не с кем оставить заболевшую сестру. За «пиршественным» столом начались рассказы о том, «кто есть кто». Жизнерадостная, прежде веселая плясунья и признанная красавица нашего класса Ирина Анискина, по первому мужу Котлярова, а теперь Корченова, сидела мрачная, отдельно от всех, на стуле у двери и часто выходила курить. Она отказалась рассказывать о себе. Но я знала, что, окончив девятилетку, она работала в депо на железной дороге, затем была счетоводом на хлебном элеваторе, а потом и вовсе занялась постройкой дома в Расторгуеве, садом и огородом. Глядя на нее, я невольно вспоминала наш «трест», которым мы изводили многих бирюлевских девчат и присутствующую здесь Катю Балашову. Она после окончания школы вышла замуж за нашего одноклассника Валю Лукашова, но он вскоре умер, и ей пришлось работать на железной дороге, забыла в качестве кого, так же как не могу теперь вспомнить, чем занимаются сестры Мила и Юля Калинины. Запомнилось, что Мила была замужем за нашим одноклассником Славой Розановым. Надя Агафонова, по мужу Савина, окончив финансовый техникум, служила много лет бухгалтером, имела двух сыновей, а Валя Лунева, не в пример мне окончившая театральный техникум (теперешний РАТИ), куда мы вместе поступали, занималась преподаванием драматического искусства в самодеятельных коллективах ― где‑то далеко, куда уехала вместе с мужем. Но недолго! Муж умер, она вернулась в Бирюлево, где растила вначале дочь, а потом внуков. Ушла из жизни рано, лет через десять после нашей встречи. Из присутствовавших лишь я и Лена Чомова получили высшее образование. Я ― литературное, предрекавшееся мне еще со школьной скамьи, когда я стала «заведующей» литературной частью имени В.Белинского, организованной при школе и официально утвержденной отделом школ Наркомата путей сообщения, в ведении которого находилась наша школа.

|

|

|

|

|

|

Я похвасталась интересной работой в научно‑популярном кинематографе, своим постом главного редактора Московской киностудии (теперь «Центрнаучфильм»). Лена Чомова тоже осуществила мечту: окончила вначале медтехникум, затем медицинский институт и стала врачом. Она работала в кремлевской поликлинике. Сожалели, что не было с нами Лены Данчевой ― нашей замечательной музыкантши. Сразу после школы она вышла замуж за писателя Сергея Безбородова. Я разыскала ее в 1935 году, когда собирала воспоминания о Кирове. Сергей был в это время в Заполярье, изучал материал для очередной книги. А потом мы узнали о его аресте, и Лена никогда уже его не увидела.

Вспоминали и веселую, проказливую Нину Валенто, у которой жизнь тоже не сложилась. Она пострадала из‑за мужа, Федора Жуковского, которого обвинили в «троцкизме». Он был арестован, и она, обладавшая великолепным голосом, была на третьем курсе исключена из консерватории.

Жалели Колю Дроздова, который так и не пришел на школьный праздник, хотя обещал. «Спился совсем, ― рассказала о нем Мила Калинина. ― Спился из‑за скверной жены».

Хотели было разыскать его, да так и не сумели, разбрелись кто куда ― и уже не сумели собраться

Иван Иванович

Мне совсем не хотелось снова становиться дачевладелицей, но видя, как тяжело переживает Ваня косые взгляды хозяев съемных дач, я поняла, что другого пути нет.

В поисках дачи нам помогала Зинаида Семеновна Маркина, одна из основательниц дачного кооператива «Московский писатель». Она познакомила нас с председателем кооператива Валерием Сергеевичем Потемкиным, и тот совершенно бескорыстно и очень энергично принялся выяснять, нет ли среди членов кооператива желающих продать дом.[94] Усиленные поиски привели к Е. А. Кетат‑Антоновой. Она хотела продать половину участка со старым строением ― небольшим засыпным домиком с мансардой, куда вела наружная лестница. На другой, нижней половине участка Кетат построила новый дом, который продавать не хотела. Однако в это дело вмешался председатель кооператива А. А. Сурков, который заявил: «Делить участок не позволим, пусть отдает все». Она согласилась, но потребовала за это двести пятьдесят тысяч, что оказалось нам не по карману. Мы восемьдесят‑то тысяч наскребли с трудом. Тридцать шесть тысяч нам оставила мама Ивана Васильевича, около пятидесяти тысяч Ваня должен был получить из Политиздата ― гонорар за книгу «Основы марксистско‑ленинской философии», остальные собирались занять. На лето 59‑го года уговорилась с Кетат о найме предназначавшегося нам строения, с тем чтобы за это время «уломать» правление. Однако Валерий Сергеевич вскоре нашел другой вариант ― небольшую дачу без мансарды, но из бревен ― у женщины, которую правление хотело «выжить» из кооператива, так как она, сдавая на лето дачу (что запрещалось, но обычно нарушалось), нисколько не заботилась о поддержании ее в приличном виде. Та запросила с нас сто тысяч рублей, поторговались ― согласилась продать за девяносто, включая в эту сумму и жизнь нашей семьи летом 1959 года, пока будет идти оформление. Собрания в кооперативе проводились только в августе, и в 1958 году мы с оформлением уже опоздали...

Дело не обошлось без осложнений.

― Какой позор! ― сказала мадам Фурцева Е. А. ― Коммунисты, написавшие книгу, порученную им решением XX съезда, хотят получить за это деньги!

|

|

|

А была она председателем идеологической комиссии ЦК, и слово ее ― «закон» для Политиздата. Он ограничился премией в сто тысяч рублей, которые и разделили поровну авторы. Восьми из них, написавшим понемногу, бороться было не за что, особенно тем из них, кому из премии досталось больше, чем бы следовало по договору, а троим ― Розенталю, Глезерману и Кузнецову ― потерявшим большие деньги, оспаривать это распоряжение Фурцевой без поддержки других было неудобно. Так мы «погорели», а дело с дачей уже было затеяно. Ваня так страстно желал ее приобрести, что я продала две свои шубы, влезла в долги, но восемьдесят тысяч рублей мы все‑таки набрали. А тут хозяйка дачи «преподнесла» нам сюрприз: когда до собрания членов кооператива, которое должно было утвердить решение правления об ее исключении и о нашем принятии, осталось два дня, она потребовала с нас еще двадцать тысяч рублей: «Иначе заберу свое заявление обратно». Я уже была готова отказаться от покупки, но Ваня ― ни за что! Мне пришлось побегать по знакомым, чтобы добыть недостающие деньги. Зато Ваня, ставший владельцем деревянного одноэтажного строения из двух комнат, отапливаемых кирпичной печью, был счастлив как ребенок. Домик стоял на деревянных подпорках, совсем сгнивших, и нам пришлось уже весной 1960‑го года начать ремонт.

Правление прежде всего потребовало от нас сделать новый забор, так как старый сгнил и провалился. Нам очень помог Иван Иванович, мой дядя по тете Лизе.

Его первый срок, восемь лет, он получил за «вредительский поджог двух стогов сена и падеж лошади». Дали восемь лет. О том, что идет война, узнал лишь в 1942 и счел, что не вправе оставаться в стороне. Их было четверо, ушедших из лагеря в побег. За ними гнались с собаками, стреляли, дальнейшей судьбы своих троих товарищей по побегу он уже никогда не узнал. Три дня бродил по тайге, когда, вконец замерзший, ворвался в незапертую избу, напугав женщину Та было закричала, но дядя Ваня, увидев на столе учебники и тетрадки, сказал, что и у него жена учительница (он не знал, что тетя Лиза уже умерла), что он совершил побег из лагеря, чтобы пойти на фронт. И женщина поверила ему, накормила и напоила, дала одежду погибшего на фронте мужа. Под девичьей фамилией жены, как Коркешкин, устроился работать грузчиком на станции. За это время оброс, выглядел стариком, рассказывал всем, что во время бомбежки потерял дочь и все документы. В конце концов добился, чтобы его призвали в армию. Он был ранен, а в конце лета 1944 года в Румынии был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Получая его, сознался, что бежал из лагеря, сменил фамилию ― и хотел бы получить награду как Чернышов. Через несколько дней он уже был на Лубянке, приговоренный к расстрелу. Восемь месяцев просидел в одиночке, ожидая приговора. Когда, наконец, за ним пришли, решил, что его ведут на казнь, и, идя длинным коридором, кричал: «Прощайте, товарищи!» Но привели его в кабинет начальника тюрьмы, который объявил, что расстрел ему заменен двадцатью пятью годами лишения свободы и он будет отправлен в концлагерь. Оказывается, женщина, член «тройки», судившей его, не согласилась с приговором и написала протест, в котором просила учесть его добровольный уход в армию и заслуги на фронте.

|

|

|

Когда начался процесс реабилитации, прислал мне заявление и похвальные отзывы администрации из места заключения, которые я передала в прокуратуру. Вскоре смогла выслать и документы о его полной реабилитации. Вернулся он из заключения с женой‑сибирячкой. Рассказывал:«Когда узнал о смерти Лизы, горю моему не было предела. Чтобы успокоиться, стал отвечать на письма, которые сердобольные женщины присылали заключенным. Вскоре определилась одна женщина, с которой завязалась постоянная переписка. Когда вышел за ворота лагеря, захотелось с ней познакомиться, благо, жила она недалеко. Приехал. Встретила как родного. Ну и женился».

К сожалению, этот брак был неудачным, женщина эта невзлюбила его дочь Алю, за которую он всю свою жизнь был нам благодарен, что не бросили ее на произвол судьбы, когда умерла мать, дали образование, поддержали в трудную минуту жизни, когда, брошенная «женихом», она родила ребенка. К несчастью, Аля недолго пожила с отцом ― умерла в 1959 году в возрасте тридцати четырех лет, оставив ему внучку Людочку, с которой он и прожил всю оставшуюся жизнь. Умер восьмидесяти трех лет и похоронен рядом с Алей.

Тогда, в 1960‑м, он все еще переживал утрату дочери, мог бесконечно расспрашивать о том, как она жила у нас и у моей мамы, как решилась рожать ребенка, который составляет ему такое утешение. Почти половину лета он прожил во Внукове и сделал прекрасный высокий забор, украшенный вензелями. За то, что «зажился» у нас, получил взбучку от жены и, не доделав дело, уехал.

А домик требовал большого ремонта и ухода. Жить в нем зимой, как предполагали, было нельзя: пол был холодный, фундамент, хоть и подвели каменный, ― оставался «открытым». Материалы для стройки можно было достать, но для этого надо было постоянно навещать стройбазы в Одинцове и в Апрелевке. Совмещать эти заботы с необходимостью ежедневной работы становилось невмоготу. К тому же я стала ссориться с директором студии по‑крупному. Это началось еще с 1957 года; тогда я систематически сразу по окончании рабочего дня убегала в больницу к Ване. Но особенно обострились наши отношения, когда я отказалась подписать характеристику его фаворитке, к тому же соседке по лестничной площадке ― редактору Макасеевой, пожелавшей поехать в ФРГ. Я не доверяла этой женщине. Она была замужем за известным кинооператором, детей у нее не было, и все ее интересы сводились к покупке дорогих украшений XVIII‑XIX веков. М. В. Тихонов очень разозлился, но я, заменяя тогда секретаря партбюро, характеристику не подписала, и поездка ее сорвалась. Но, конечно, дело было не только в конфликтах с администрацией. Просто я полюбила сидеть на крылечке дачи, хлопотать об ее устройстве. А тут еще няня выкинула фортель ― объявила: «Как хотите, а я на весь май уезжаю в отпуск», ― и предъявила уже купленный билет. Что было делать? С кем оставить детей и Ваню, который чувствовал себя неважно?

Вольные хлеба

Решила уходить со студии. Посоветовалась с Ваней, он ухватился за эту «идею» ― отдохнуть летом, а потом принять предложение A. C. Федорова, главного редактора журнала «Наука и жизнь», и пойти в редакцию на должность ответственного секретаря редакции[95].

Была и еще одна причина. Совместно с Изабеллой мы подали заявку на сценарий научно‑популярного фильма «Хлеб и земля». Заявка вошла в план и была утверждена министром. Тихонов вдруг заартачился:

― Пока вы работаете у меня главным редактором, писать вам сценарии не дам.

― Но почему?

― Не дам и все, своим делом лучше занимайтесь.

― А у нас по существу дела нет никаких замечаний.

― Вот и продолжайте в том же духе, а писать сценарии вам не дам.

― Но когда вы уговаривали меня пойти сюда работать, то не ставили таких условий; а личная сценарная работа необходима, чтобы не утерять квалификацию. Другим же редакторам мы с вами разрешаем писать сценарии, чтобы они не дисквалифицировались.

― Другим да, а вам не позволю!

Да, именно этот разговор переполнил чашу моего терпения, и я с маху подала Тихонову заявление об уходе «по собственному желанию». Он тут же подписал его. Но на студии никто не мог понять моего поступка.

На партийном собрании, посвященном моему уходу, меня обвиняли в том, что я испугалась предстоящей «реорганизации». Кто‑то упомянул о конфликте в связи с Макасеевой, оценивая поведение Тихонова как расправу со строптивым работником. Одним словом, все пытались понять и как‑то объяснить это мое неожиданное для большинства решение. Пришлось выступить. Я всех поблагодарила, отмела подозрение в том, что на меня повлиял конфликт из‑за Макасеевой, и особо остановилась на том, что, мол, «испугалась реорганизации, при которой власть главного редактора якобы уменьшается»:

― Не потери власти я боюсь, это глупости, ибо никакой властью редакционный отдел не обладал. Но я боюсь, вернее, даже уверена, что ликвидация сценарного отдела и разделение редакторов по производственным объединениям, где будет один‑два редактора и десять‑пятнадцать режиссеров, ― неизбежно приведет к снижению сценарного мастерства, к изгнанию драматурга и замене его режиссером. Один редактор не сможет противостоять многим режиссерам и защитить сценариста, как это неоднократно делал сценарный отдел, который, если сценарий принят, не позволял подменять его режиссерским «видением материала».

Шум после моей речи был большой, но многие меня поддержали, заявив, что такая опасность несомненно существует. К сожалению, мое предвидение оправдалось. Не только сценаристы, но даже многие режиссеры при встречах в Доме Кино рассказывали мне о тех безобразиях, что стали твориться на студии. Сменилось уже два директора студии: Тихонов ушел на пенсию, а Варенцов ― умер! После него пришел новый ― Рябинский. Ушел с поста главного редактора М. С. Шапров, почти в три раза вырос редакторский аппарат. При мне было четырнадцать человек, теперь около сорока ― при том же количестве фильмов и киножурналов, но зато почти нет ни одной картины без режиссера‑соавтора и редактора, а заказные сценарии они все пишут сами. Качество же кинофильмов снизилось, ибо идет погоня за темами относительно «легкими», «самоигральными» ― по искусству, о природе, географические и т.п. Фундаментальных же тем о науке почти нет, о чем идет речь на каждом совещании и собрании. Одно объединение не ведает, над чем работает другое. Автора, пришедшего со своим замыслом, гоняют из объединения в объединение, тематика не организована редакторатом, как было раньше, не подсказывается, и часто получается так, что замысел автора уже использовал кто‑то другой. Так было и со мной, когда я подала заявку на фильм об академике Прянишникове. Мне долго не отвечали, а потом вышел фильм режиссера Ермакова, сроду не писавшего сценариев, использовавшего предложенные мной приемы и материал. С приходом на пост главного редактора Бганской. вроде бы началась «централизация», но зато все жаловались на нежелание работать со старыми авторами, давно связанными со студией; ставка делалась на привлечение новых кадров, сиречь ― знакомых Бганской по телевидению.

По моему сценарию был поставлен фильм «Хлеб и земля» на Киевской студии. Другой мой сценарий был в производстве на Московской студии. Его отдали режиссеру Н. Агаповой. Она приступила к съемкам с большим опозданием. Хотя режиссерский сценарий соответствовал моему, я предложила снимать фильм будущим летом, хотя мне это было невыгодно ― отодвигалась выплата гонорара. Но объекты уже «ушли» ― и летняя, и осенняя натура. Агапова не послушалась, уехала на Украину, где думала снять натуру. Однако погода ее подвела. Чтобы спасти положение, она решила фильм в виде «драматического диалога за круглым столом», устроив чисто словесное обсуждение проблемы правильного кормления коров («не обязательно коровам хвосты крутить»). Когда смотрели отснятый материал, я была потрясена этой беспардонностью, а тут еще раздался ехидный вопросец одного из режиссеров:

― Скажите, вы, как главный редактор, приняли бы такой материал?

Я знала: мой прямой ответ «нет» восстанавливал всю съемочную группу против меня, но я не могла поступить иначе и, не колеблясь, ответила:

― И как бывший редактор, и как настоящий автор сценария я такое решение темы отвергаю.

― Это что же, пересъемка? ― дружно вскричала группа. ― А у нас вся смета израсходована.

― Не знаю, только в таком виде фильм не нужен, он не достигает цели!

Сельхозобъединение согласилось со мной и решило пригласить Тихонова, чтобы вместе с директором найти выход из создавшегося положения. «Ну, ― подумала я, ― теперь он отыграется на мне, обычно бывал груб даже со сценаристами, а со мной‑то, вечно с ним конфликтующей, и подавно сведет счеты». Режиссер Антонов взялся прочитать мой сценарий и неожиданно для меня, после вторичного просмотра материала, заявил, что сценарий очень добротный и жаль, что режиссер его испортила: «Надо искать выход!»

После такой характеристики моего сценария Тихонов в мой адрес ничего плохого не сказал, а напустился на Агапову, однако разрешил досъемку на следующий год ― за счет сметы на сюжеты для журнала «Новости сельского хозяйства». Я очень переживала всю эту историю, в особенности в связи с ехидным вопросом, а Ваня мудро сказал: «Да, в своем отечестве пророков не бывает», ― и очень советовал мне больше не работать на этой студии.

И я стала постоянно сотрудничать со Свердловской и Киевской студиями, где главные редакторы Плоцкая и Загданский относились ко мне очень доброжелательно. За десять лет работы по моим сценариям было поставлено двенадцать фильмов. Последний ― «Леса Сибири» ― сдавала 5 декабря 1970 года, через несколько дней после похорон Ивана Васильевича. Режиссер фильма, видя мое состояние, попросил меня подписать согласие на то, чтобы он сам учел замечания консультантов по тексту и исправил его. И хотя замечаний было мало и поправок он почти не вносил, все двадцать пять процентов моего гонорара он присвоил себе. Вот такие нравы царят теперь в кинематографе. А я, потрясенная смертью Ивана Васильевича, не смогла протестовать и несколько лет не могла работать. Позже по заказу Киевской студии взялась за короткометражки, которые предназначались для студентов, изучающих русский язык за рубежом. Но столкнулась с этими же нравами и, доведя работу над циклом до конца, поняла, что эта «борьба» мне не по силам, и совсем перестала работать как сценарист...

Но тогда, весной и летом шестидесятого года, мы были счастливы моей свободой и от всей души наслаждались прекрасной расцветающей природой, великолепными видами, что открывались взору в лесу, напротив которого располагались дачи.

Мы много гуляли, но и не забывали о делах. Иван Васильевич активно работал над книгой «Проблема причинности в современной физике», которую редактировал и для которой написал главу под названием «Принцип причинности и его роль в познании природы»; написал также несколько статей для журнала «Вопросы философии». Я же была одержима хозяйством, сидела на прополке огромных грядок клубники, приводила в порядок малинник, что достался нам в «наследство», насадила смородины и крыжовника

Туристы

Ване очень хотелось провести отпуск в поездке на машине. Он мечтал хорошенько покатать меня и детей. Решили ехать через Ленинград в Прибалтику, В начале августа, ранним утром, отправились в свое первое далекое путешествие. Несмотря на то, что нас было четверо, взяли с собой пятого пассажира ― Н. Ф. Овчинникова[96].

У Николая Федоровича был один крупный недостаток ― болезненная мнительность. Он считал, что ему не дают ходу, всегда кто‑то готов подложить ему «свинью». Действительно, жизнь его поначалу не баловала. Он был приезжим, и хотя был прописан в Москве, где‑то у знакомых, жилье должен был снимать. Что‑то не ладилось со вступлением в партию, не получалось и с руководителем диссертации. Кажется, им был пресловутый Максимов, человек, буквально помешанный на «разоблачениях» тех или иных товарищей, которые ему пришлись не по вкусу, и он всех их причислял к «врагам народа».

Иван Васильевич близко к сердцу принимал все беды и горести Н. Ф., и главное, помогал ему практическими советами по диссертации, с устройством жилья и т.п. Однажды Н. Ф. оказался в психиатрической больнице ― поссорился с хозяйкой, сдававшей ему комнату, впал в бешенство, изрубил ее мебель, телевизор, и его отправили лечиться. Иван Васильевич постоянно посещал его. Как‑то встретил в приемной плачущую девушку ― выяснилось, что она пришла навестить Н. Ф., а тот отказался ее видеть. Ваня узнал, что девушка кончает институт, влюблена в Н. Ф. и для нее очень важно выяснить вопрос о дальнейших отношениях, так как вскоре ей предстоит распределение. Ване девушка понравилась, и он уговорил Н. Ф. принять ее. По его мнению, как он потом рассказывал мне, более подходящую жену для Н. Ф. трудно было сыскать.

― А жениться ему необходимо, ― твердил он, ― в этом его спасение. Майя подходит ему и по внешним данным ― такая же маленькая, тщедушная, как и он, ― к тому же не имеющая жилпощади, а это тоже важно: Н. Ф. считает невозможным жениться на москвичке, чтобы не думали, что он сделал это из корысти. При мнительности Н. Ф. это правильно.

Когда настало время выписки Н. Ф. из больницы, а идти ему было некуда, Ваня попросил меня разрешить ему пожить у нас. Я, конечно, согласилась. Н. Ф. очень подружился с Наташей, которой было в то время восемь лет: много с ней гулял, спал с ней в одной комнате. В середине лета получил путевку и отправился на лечение в подмосковный санаторий. Туда поехала и Майя. Там же они зарегистрировали брак. Вернулись из санатория к нам на дачу в Пионерскую, а там хоть и было четыре комнаты, но три из них ― проходные. Пришлось нам с Ваней переселиться на террасу, а «молодым» уступить единственную изолированную комнату. Наташа была возмущена: «Почему дядя Коля перестал спать со мной в комнате? Пусть идет сюда». Мы объяснили: «Новая девочка боится спать одна, к дяде Коле она привыкла, а нас она еще не знает. Мы же с тобой рядом!» Вскоре Наташа подружилась и с Майей, и они, включая Володю, весело проводили время. А скоро Н. Ф. получил комнату на улице Чайковского. Затем вступил в жилкооператив Академии наук СССР, куда и переехал впоследствии ― в трехкомнатную квартиру.

В 1955‑1956 году защитил кандидатскую диссертацию, а затем ― докторскую, и зажили они совершенно самостоятельно. Но в 1958‑1960 годах они все еще тянулись к нам. В 1958 году жили на даче вместе с нами во Внукове, и в этом же году Майя родила своего первенца. В 1959 и 1960 годах снимали дачу недалеко от нас в поселке Абабурово. Отпуска у Ивана Васильевича и Н. Ф. совпадали, поэтому он решился оставить Майю с ее матерью и поехать с нами в Прибалтику.

У Н. Ф. были ключи от комнаты его родственницы Леры, поэтому проблема ночевки нас не волновала. К ночи мы прибыли в Ленинград, по довольно узкой лестнице поднялись в предназначенные нам «апартаменты» и ахнули. Длинная, узкая комната была вся в паутине и утопала в пыли. Постелей не было, раскладушек тоже. Кое‑как подмели и улеглись на полу спать. Рано утром ринулись на Карельский перешеек ― с целью не только познакомиться с природой, но и осмотреть Ленинские места ― Разлив, где Ленин жил в шалаше летом 1917. В музее мы встретили Лидию Парвианен, заведующую всеми филиалами музеев, посвященных Ленину. Дочь непосредственного участника тех событий, она рассказала нам о тех днях горячо и взволнованно, как будто перед ней была огромная аудитория, а не маленькая группа из пяти человек, двое из которых были детьми. Показала террасу, где Ленин работал, и сеновал, куда скрывался при появлении посторонних. Она проводила нас до озера Красивое, которое Ленин и его спутники переходили вброд и где будущий творец «новой России» чуть не утонул. К вечеру, вернувшись в Ленинград, мы заехали в Смольный, но актовый зал был закрыт. Однако обаяние Ивана Васильевича сломило даже коменданта, и он сделал для нас исключение ― открыл зал. С трепетом проходили мы коридорами Смольного и осматривали зал, где Ленин провозгласил весть о победе революции и первые декреты Советской власти. Полные впечатлений, мы все же вернулись в грязную, пыльную комнату: ночевать больше было негде. Вдруг Н. Ф. занервничал, что не успел как следует оформить отпуск и что этим воспользуются, чтобы его уволить.

Я посоветовала:

― Пошлите телеграммой заявление об оформлении вам отпуска ― ведь сейчас, летом, в отпуске почти весь институт.

― Нет, ― возразил он, ― это для них послужит документом, что я не в Москве, уехал, не имея отпуска.

― Но как же вы уехали, на что рассчитывали?

― Я думал, что вы едете только на три дня!

― Как так? Мы всю дорогу говорили, что едем в Таллин и Ригу.

― Я думал, что это несерьезно!

В общем метался, злился так, что в конце концов Ваня заявил:

― Будем возвращаться.

― Ни за что, ― возопили я и дети, ― с какой стати мы будем срывать наши отпуска? Пусть Н. Ф. возвращается поездом.

Смущенный Овчинников послушался, пошел на вокзал, но билета не достал и вернулся.

― Ладно, поеду с вами до Таллина или Риги, у меня, я вспомнил, есть еще два дня выходных.

Так и поехали ― гнали из‑за него сильно, почти не останавливались в Таллине, который осмотрели, не вылезая из машины. Почти под вечер очутились на шоссе. Стемнело быстро. Кругом только лес и поля. Доехали до домика дорожного мастера, попросились ночевать. Люди оказались очень любезными, разрешили, даже в дом приглашали, но я и Ваня остались в машине, а дети и Н. Ф. устроились на сеновале. Очень романтично это им показалось!

В Пярну приехали днем, и сразу к морю ― купаться. Хороший там пляж, но поваляться на нем как следует не пришлось. Из‑за Н. Ф. задерживаться было нельзя. Двинулись дальше, к вечеру попали в Ригу. Долго искали ночлег и нашли его, самое смешное, в доме, где в это время жила Рита. Встреча была необыкновенная. Наутро поехали по побережью дальше, цель ― найти более приемлемый приют. Повезло. Сняли огромную террасу, совсем близко от моря. Но Н. Ф. был вне себя: скорее уехать‑больше ни о чем он не мог думать. Пришлось ехать в Ригу, к московскому поезду. Однако билетов не оказалось. Спасибо, с нами была Рита. Эта весьма предприимчивая особа помчалась в комнату матери и ребенка и, наговорив заведующей комнатой жалобных речей по поводу заболевшего Н. Ф., вынудила ее организовать продажу билета из резервов комнаты. Это произошло за несколько минут до отправления поезда, мы бежали по платформе и, всунув Н. Ф. в детский вагон, вздохнули с огромным облегчением. Так истрепал он нам нервы за эти дни, что превратил наше путешествие из Ленинграда в Ригу в настоящее мучение. Я серьезно злилась, но Ваня был терпелив и даже мне не показывал вида, что расстроен его поведением.

После того как спровадили в Москву Н. Ф., ничто уже не мешало нам насладиться прекрасной природой Балтики. Незабываемый был день, проведенный в Кемери. В Риге побывали в Домском соборе, слушали чудесную музыку, были также на могиле Яна Райниса. Весело вспоминали потом мою «штурманскую» промашку в Майори. Увидев название улицы «Смилшу», я потребовала повернуть на нее, ведь там находился «мой» пионерский лагерь. Но запрещающего знака я не заметила, и сразу нарвались на милиционера. Узнав, что мы «москвичи», он вместо десяти рублей потребовал с нас двадцать пять, и пришлось заплатить. Вот так‑то!

Возвращаться решили по новой дороге, идущей вдоль Даугавы, через Даугавпилс. Но вот кончилась Латвия, мы въехали в Белоруссию и сразу почувствовали разницу. Долго тряслись по ухабам и объездам, прежде чем попали на ночевку в гостиницу г. Полоцка. Уехали оттуда рано утром, днем проехали пыльный и грязный Витебск и, не заезжая в Смоленск, помчались по Минскому шоссе. Домой!

Одесса

С дачи вернулись в конце августа, так как 1 сентября начинались школьные занятия. Ваня чувствовал себя хорошо ― по крайней мере, так он меня уверял, ― много и плодотворно работал, систематически ездил в институт философии. Однажды, вернувшись оттуда довольно поздно, он меня «обрадовал»:

― Я согласился заведовать сектором.

Я оцепенела:

― Как так «согласился»? Зачем это тебе? Ведь по одним заседаниям затаскают, и ты будешь занят каждый день.

― Понимаешь, так надоел этот хаос и бардак, что творится в секторе. Все равно за все хватаюсь, а прав не имею. К тому же в помощники мне дали Юру Сачкова, он и будет ходить на всякие заседания.

Но, как я и предвидела, занятость его сильно увеличилась: он организовал выпуск книг по философии естествознания, к нему прикрепили несколько аспирантов, да и заседания дирекции посещал сам, а все это отнимало много времени, и писать статьи приходилось по ночам. Вскоре за успешную деятельность, учитывая большое количество научных работ, ему без защиты диссертации (что практиковалось чрезвычайно редко) присвоили степень доктора философских наук, а за успехи в подготовке аспирантов дали звание профессора. Перед этими событиями приехал к нему Ю.Сачков. По поручению партбюро он занялся снятием с Ивана Васильевича партийного взыскания, полученного в 1956 году, которое мы тогда договорились не оспаривать, чтобы не дать повода Валерии Голубцовой настаивать на исключении Вани из партии. Мы передали Сачкову копию постановления райкома и заявление Ивана Васильевича с просьбой о снятии взыскания. В руках у Юрия была также характеристика, где говорилось, что своей деятельностью за эти годы Иван Васильевич полностью искупил свой «строгий выговор», и все такое, что пишется в подобных случаях. Но на следующий день Юрий буквально ворвался к нам. Взволнованно и удивленно он поведал о том, что никакого «строгого выговора с занесением в личное дело» нет, в постановлении значится только просто «выговор», и притом отсутствуют обвинения, которые возводились на Ивана Васильевича, как‑то: привлечение в институт Кедрова и Рыбкина, оплата гонорара Зубову, ― а вместо этого в общих словах сказано что‑то о непорядках в делах и о финансовых нарушениях (каких ― не указано) ― и всё! От Ивана Васильевича в соответствии с этим требовалось переписать заявление, что он и сделал. Но мы поняли, что «дело» было исправлено в райкоме после того, как «Маленков, Каганович, Первухин и примкнувший к ним Шепилов» попытались в июне 1957 года совершить «переворот» и «свергнуть» Хрущева[97].

А мы переживали радость от сознания того, что справедливость наконец‑то восторжествовала.

Летом его охватывала лихорадка путешествий. В 1961 году, опять‑таки в августе, выехали, по приглашению четы Литинецких, во Львов. Но когда приехали в Киев, всем вдруг захотелось к морю, в Одессу, где отдыхали в это время другие наши друзья ― Изабелла Марковна и Алексей Григорьевич Дахно, тоже приглашавшие нас. Жили они на даче у сестры Изабеллы ― Рины Марковны. Дача располагалась прямо у самого берега моря, на маленькой, узенькой полоске земли, возвышающейся над пляжем. Нам все это так красочно описали, что мы не выдержали и, вместо Львова, поехали в Одессу. Как обычно, не ограничились нормальным количеством пассажиров, на этот раз с нами увязалась Вера Федоровна.

Довольно скоро мы добрались до «Голубого залива» ― места, где глубоко внизу под обрывом расположилась дача Рины Марковны. Спуск был просто страшен ― почти отвесный. Сердца наши замирали от страха, но все молчали, чтобы не мешать водителю, и мы, наконец, благополучно «приземлились».

Дачка была маленькая, но уютная, а главное, она стояла в цветущем садике. Это была чудесная неделя. Мы с Ваней спали на раскладушках, которые расставляли у самой кромки над берегом моря. Когда было сильное волнение и волны поднимались высоко, брызги долетали до нас. Прожектора бороздили темное небо, сливающееся на горизонте с морем, и это было так красиво, а вместе с тем и тревожно. Не забыть грозы, разразившейся в одну из ночей, когда молнии непрерывно освещали небо и море, которые сливались в одно целое. Долго мы любовались этим зрелищем, пока ливень не заставил нас искать укрытия в доме. Дети безмятежно спали в машине, а В. Ф. в комнате. Но Изабелла тоже не спала. Обаятельная и умная женщина, она очень нравилась Ивану Васильевичу и мне. Мы часами могли говорить с ней о самых разных вещах, во всем она разбиралась очень вдумчиво и тонко. В беседе, оживленной и веселой, провели мы эту грозовую ночь. Но Изабелла была очень больна, и я заметила, что она несколько раз принимала преднизолон. А между тем мы знали, что вскоре после ее отъезда в Одессу женщина‑профессор, лечившая Изабеллу, попросила ее мужа телеграфировать, чтобы та немедленно прекратила принимать это лекарство, так как оно приводило в конечном счете, как оказалось, к тяжелому заболеванию. Ваня очень волновался по этому поводу и как‑то спросил ее, почему она не послушалась совета профессора и не заменила преднизолон другим лекарством, рекомендованном в той же телеграмме. Оказалось, что новое лекарство ей совсем не помогало, поэтому и пришлось вернуться к преднизолону. «Боли такие ― добавила она, ― что если их не сниму, у меня одно желание ― броситься в море». Мы смущенно замолчали. Ведь это говорила Изабелла, которая, несмотря на тяжкие боли, продолжала работать, писать сценарии, даже выезжала, и не раз, в весьма отдаленные места для изучения материала. Полиартрит скрутил ее после травмы ― сбила машина. Ко времени нашего свидания в Одессе она болела уже двенадцать лет. Я знала ее по работе ― она представляла в Москве «интересы» Свердловской студии и как редактор работала с московскими авторами. Я в то время была работником главка. Узнав о случившемся с ней несчастье, приехала навестить. Мы подружились «домами». Ее муж Алексей Дахно был известным оператором, в частности, гордился тем, что заснял первое путешествие учебного судна «Товарищ». Иван Васильевич произвел на Изабеллу большое впечатление, она просто влюбилась в него самой возвышенной любовью. Она говорила: «Этот человек ― современный Ленин, он идеален во всем. Я в вас ничего особенного не нахожу, но если вас любит такой человек, значит, в вас что‑то есть». А я только посмеивалась в ответ; обижаться было ни к чему, я ведь и сама так считала и была абсолютно с ней согласна.

Годы нашей совместной жизни (а их уже было не так мало ― приближалось 20‑летие), казалось, не охлаждали наших чувств, а наоборот, все больше поднимали их температуру. Вот и здесь, у моря, в окружении детей, В. Ф., Изабеллы и Рины, он, едва улучив минутку, шептал: «Хочу остаться, скорее хочу остаться только с тобой». Искренне радуясь людям, окружавшим нас, он, однако, не спускал с меня своих лучистых глаз. Как только позволяла обстановка, целовал мне руки. И я... все время была полна им... он как бы помещался весь во мне, ни на секунду я не ощущала пустоты, при нем всегда хотелось улыбаться, было так радостно... Одним словом, было счастье ― полное, красочное, солнечное. И никто и ничто не мешало нам наслаждаться нашей духовной и физической близостью.

Через неделю Ваня захотел вернуться домой. Нас усиленно отговаривали, но он настаивал, а в таких случаях я ему не перечила.

Часов через десять мы уже были в Киеве. Пообедали в ресторане «Лейпциг», и я уговорила Ваню заехать к родственникам Ароси ― к его тете Розе. Наутро после завтрака, несмотря на уговоры, отправились в путь ― домой.

В 11 часов вечера подъехали к воротам дачи. Вылезли из машины, стали подавать ее задом для въезда в ворота и вдруг ― «стоп», что‑то в ней треснуло, и она остановилась на полпути. Спасибо, за воротами был скат, мы подтолкнули ее руками, и она скатилась вниз, так что ворота удалось закрыть. Когда вызвали ремонтников, выяснилось, что сломался задний мост

Поездка в Крым

Отдохнув немного, Ваня почувствовал себя хорошо и тотчас погрузился в работу, выполняя плановые задания института, редактируя материалы для «Вопросов философии» и «Науки и жизни». Жизнь потекла спокойно и нормально. Единственное, что мне не нравилось, ― это возросшая занятость Вани в институте. Он‑το со мной с восторгом делился своими успехами по части организации работы сектора, тем, что начали получаться книжки по вопросам философии естествознания, и перспективами их издания. Все это требовало от него много сил, внимания и времени. Не пропускал он и заседаний дирекции и собраний парторганизации. Я с тревогой наблюдала его возбуждение, его лихорадочную деятельность. Звонила в институт, спрашивала, как там себя чувствует Иван Васильевич, не жалуется ли на головную боль, на сердце.

― Нет, ― обычно отвечала мне секретарша. ― Он выглядит отлично, румянец во всю щеку, глаза блестят, на месте не сидит.

― Ради бога, ― молила я секретаршу, ― напомните ему, чтобы принял лекарство, ведь все это признаки, что у него поднялось давление!

А вечером получала «выговор»:

― Ну, зачем ты беспокоишь людей?

― А затем, ― отвечала я. ― Держу пари, что давление и сейчас у тебя высокое.

Он покорно позволял измерить давление и со вздохом, бывало, признавал мою правоту.

― Тебе все‑таки надо сократить объем работы, ― просила я его.

― Нет и нет! Тогда мое давление станет еще выше, я не могу оставить сейчас сектор, где удалось достаточно рационально организовать работу.

Когда ему присвоили звание профессора, он сообщил мне об этом даже несколько смущаясь, но чувствовалось, что очень рад признанию его заслуг. А я, конечно, гордилась его успехами, хотя тревога не оставляла меня, несмотря на то, что зима и весна прошли для него благополучно.

Рано переехали на дачу: дети подросли, и мы оставили их на Мавру Петровну заканчивать занятия в школе. Ивану Васильевичу институт пошел навстречу ― разрешив являться на работу, когда он сочтет это необходимым. Наличие машины делало эти поездки приятными и неутомительными. Обычно я старалась его сопровождать, заодно навещала детей, закупала продукты. Но погода летом шестьдесят второго года оказалось очень плохой ― холодной и дождливой, атмосферное давление было, как правило, низким. Ваня не жаловался, но чувствовалось, что ему не по себе. Стала советоваться с диспансерным врачом, она не отговаривала, наоборот, активно поддержала мое предложение «поехать туда, где тепло». К этому времени чета Литинецких вновь прислала нам предложение о совместном отдыхе ― на этот раз в Крыму, где у них в Международном лагере для студентов был «большой блат» и где, уверяли они, нам будут созданы исключительные условия для отдыха. И мы, как бабочки на огонек, полетели на машине в Крым.

Первая часть пути прошла прекрасно. Но уже в кемпинге под Харьковом нас обступила жаркая, душная ночь. Ваня стал задыхаться. Перепуганная, я стала его умолять вернуться.

― Ни в коем случае, ― отрезал он, ― посмотри, как счастливы дети, что едут в Крым, да и перед Литинецкими неудобно, второй раз их обманем, ведь послали телеграмму, что выехали.

И так всегда, забота о собственном состоянии отступала перед заботой о других. Прохладным утром ему стало лучше, и это успокоило. Мы продолжили наше путешествие. Дети, которые спали в кемпинге, даже не ощутили, какую беспокойную ночь мы провели. Единственное, что сделал Ваня, ― на весь день отдал руль машины Володе, чему тот был безмерно рад.

С восторгом любовались мы морем, когда оно открывалось перед нами с высоты горной дороги, что шла от Симферополя до «Рабочего уголка», где и ждали нас друзья. Было уже очень жарко, но Ваня вроде бы чувствовал себя неплохо. Полюбовались Ялтой, затем спустились к морю, в «Рабочий уголок». Наши друзья встретили нас восторженным «ура!». На первое время устроили в изоляторе лагеря, благо больных не было. Он находился совсем недалеко от моря. Но даже на берегу Ваня задыхался ― так ему было жарко, в то время как я и дети нисколько не страдали от жары, хотя она достигала тридцати шести градусов.

В изоляторе ему было не легче, а даже хуже. Я мучилась от сознания, что не сумела его уговорить вернуться из Харькова. Так прошло двое суток, когда нам сообщили, что мы можем перебираться в отдельный домик наверху. Ночь прошла очень тяжело, поэтому встали чуть свет, собрали вещи, вышли из изолятора и остановились в раздумье: идти наверх, где нас ждал домик, или спуститься вниз, к машине, чтобы пуститься наутек из этого райского, но такого жаркого уголка. Пошли наверх, и я увидела, как побледнел Ваня, как судорожно стал дышать.

― Идем вниз! ― скомандовала я.

Дети хоть и скривились, но молча подчинились. И мы пустились в обратный путь. Из Симферополя сообщила телеграммой Литинецким о причине нашего отъезда. Ваню я посадила на заднее сиденье, сама села рядом. Володя вел машину. Я сразу намочила махровое полотенце и окутала им Ваню. К вечеру добрались до Запорожья и остановились в гостинице, сиявшей своими огнями недалеко от шоссе. Нам повезло: получили трехместный номер, добавили две раскладушки, в буфете нашлись фруктовая вода и какие‑то продукты. Ване стало значительно легче, но все же духота продолжала его томить. Выехали рано, пополнив запасы холодной воды, которой продолжала смачивать полотенце и окутывать его грудь. После Харькова погода резко изменилась: дул холодный ветер, моросил мелкий противный дождь, но Ваня сразу ожил и даже помогал Володе ставить запаску, когда у нас после Белгорода лопнула шина. А я дрожала в свом летнем пальто, хотя дети, одетые тоже по‑летнему, вели себя просто молодцами. Испорченный домкрат намного удлинил нашу стоянку под дождем, и я, мысленно проклиная все на свете, стала про себя твердить, что никогда, никогда не насадить нам запаску (я уже приметила, что когда я всерьез не верю во что‑то хорошее, оно происходит. И наоборот, верю или похвастаюсь чем‑либо, все получается плохо). И действительно, домкрат, несмотря на скользкую дорогу, установить под машину удалось быстро, и запаску надели.

И вот наша машина тормозит у внуковской дачи.

Самочувствие Вани резко улучшилось, и уже через день‑два он уселся писать для «Вопросов философии» обещанную статью.

Вернулись в город в конце августа. Жизнь текла своим чередом, спокойно и весело. Я занималась общественной работой в Московском профкоме драматургов и в Союзе кинематографистов. А еще продолжала писать сценарии для Киевской и Свердловской студий н/п фильмов

Второй инфаркт

Радостно встретили новый, 1963 год, не ведая, что нес он нам много печали.

11 апреля отметили двадцатилетие нашей совместной жизни походом в театр. Помню, смотрели пародийный спектакль «Гурий Львович Синичкин». В антракте увиделись с Назымом Хикметом ― дружески поздоровались и отошли. Я обратила внимание на то, как красив и весел был Назым, Нельзя было даже подумать, что через 50 дней его не станет.

А у нас несчастья начались в ночь с 14 на 15 апреля, всего через три дня после так хорошо проведенного нашего с Ваней праздника.

14‑го мы ходили в кино, на вечерний сеанс. Когда вернулись домой, я заметила, что Ваня явно устал и как‑то возбужден. Мы довольно быстро заснули, но вдруг я проснулась, будто меня кто толкнул: Вани рядом со мной не было. Он стоял у стола и, задыхаясь, что‑то глотал...Я разбудила Веру Федоровну, которая заночевала тогда у нас, ― она сделала ему укол, мы положили к рукам и ногам грелки, но его продолжал бить озноб, потом открылась рвота. Я вызвала из академической поликлиники «Скорую».

Врач сразу начала делать внутривенные уколы в обе руки, а медсестра колола его подкожно. Доктор объяснила потом, что Иван Васильевич был близок к коллапсу.

Картина этого приступа выглядела гораздо страшнее, чем в 1957 году. Я очень испугалась. И просто умолила Веру Федоровну пока пожить у нас: все‑таки она медик, с ней мне было спокойнее.

И опять были врачи, известные профессора‑кардиологи. Они настаивали на госпитализации. Я была против, но что мои слова по сравнению с их авторитетом? В тот момент, когда Ваню переносили в машину, подъехал молодой доктор, ученик Лукомского, с которым мы договаривались о дежурствах. Я быстро объяснила ему ситуацию, на что он укоризненно покачал головой, так как считал, что Иван Васильевич пока нетранспортабелен.

Когда мы с Верой Федоровной приехали в больницу, в палату нас не пустили. Ночью, как выяснилось позже, Ване было настолько плохо, что ему хотелось умереть. Приступ не могли снять больше шести часов. Впоследствии он сказал мне:

― Если бы я тогда лежал у окна, клянусь, я бы выбросился из него...

Но об этом он рассказал спустя много времени. А тогда... Меня пустили к нему только во второй половине следующего дня. Я вошла и увидела: он лежал такой измученный... И я подумала: «Кончено!» Но он улыбнулся и прошептал:

― Не волнуйся. Все обошлось. Думаю, больше не повторится...

Меня удалили из палаты, и я сидела у двери. А лечащий врач (не буду называть ее имени, пусть будет Икс, и Бог ей судья), проходя мимо меня говорила:

― Не уходите, он может умереть каждую минуту.

Ее и зав. отделением злило, что я приглашала для консультаций известных врачей. Когда приехал проф. Лукомский, они просто взбесились (кстати, его пригласила не я, а П.Н. Федосеев). Когда я после ухода Лукомского вошла в палату, Ваня сказал мне:

― Ты знаешь, что она сказала? Ваша жена воображает, что вас спасут знаменитости! Неужели мое дело так плохо?

Я, конечно, твердо заявила, что все это глупости, что все врачи говорят: «Он обязательно поправится!» А в ушах звенели слова Лукомского: «Шансов почти нет, но будет сделано все, чтобы его спасти».

Опущу подробности, но не могу не вспомнить тех, кто спас тогда моего мужа. Это профессора Лукомский и Василенко, профессор Ольга Ивановна Глазова, которая подала нам надежду. Она сказала:

― Он тяжелый больной, но из худших он еще лучший. Его можно и нужно вытянуть.

А В. Х. Василенко, который сначала поддержал мнение лечащих врачей, после разговора с О. И. Глазовой поддержал ее. Икс и ее консультанты обрушились на Василенко:

― Вы что, отказываетесь от первоначального мнения?

На что он ответил:

― Мне жаль, но жизнь больного дороже, чем честь мундира.

И они вынуждены были отменить почти все свои прежние назначения.

А еще я благодарна главврачу больницы (к сожалению, не помню его имени). Он искренне сочувствовал мне и поддерживал мои старания. Именно он посоветовал мне обратиться к В. Х. Василенко.

К счастью, Икс собралась в отпуск. Она заявила мне:

― Не думаю, что вашего больного захочет добровольно взять кто‑нибудь из врачей.

Такой доктор нашелся. Екатерина Дорофеевна. Она потом сказала мне, что его история болезни была так описана лечащим врачом Икс, что оставалось только добавить слова: летальный исход такого‑то числа.

Как мне стало известно позже, ситуация с Иваном Васильевичем серьезно обсуждалась на конференции врачей, и дело закончилось тем, что из больницы АН СССР были уволены Икс и врач, перевозившая на «Скорой» нетранспортабельного больного.

Смерть Кости

Володя только что окончил школу, и ему предстояли вступительные экзамены на физфак МГУ. Учился он не столь блестяще, как старшие наши дети. С математикой и физикой дело, правда, обстояло неплохо, но Ваня очень беспокоился, особенно за русский и литературу. Короче говоря, до проходного балла Володя не дотянул. Но Ване я об этом не сказала. И тут мне помогла бывшая аспирантка Ивана Васильевича, а теперь преподаватель философии Любовь Ивановна Щекина. Она узнала, на какое отделение физфака был недобор, и добилась, чтобы Володю туда зачислили. Ваня, не знавший обо всех наших треволнениях, весь сиял, когда узнал, что Володя стал студентом. Самочувствие его улучшалось с каждым днем.

Врачи сказали, что после больницы желательно вывезти его из Москвы на свежий воздух. Наша хибара не годилась для жизни зимой. Поделилась своей заботой с Зиной Маркиной. Та предложила свою довольно благоустроенную дачу, ту самую, где когда‑то жили Соня с Костей и маленьким Ванечкой. Мы переехали туда в ноябре. С нами поселились Вера Федоровна и Володя ― чтобы в случае чего была возможность быстро увезти Ивана Васильевича в город. Однако возникла проблема: Володя желал ездить в университет только на машине, мотивируя это тем, что трудно везти в руках заказанные продукты. Я, конечно, уступала ему. В итоге моя уступчивость обошлась нам очень дорого. Володя завалил весеннюю сессию. Тайком от Вани я снова обратилась к Любе Щекиной, она поговорила с деканом, и я по ее совету написала на его имя заявление, в котором в качестве причины Володиной неуспеваемости называла болезнь его отца. Декан хорошо знал Ивана Васильевича и пошел навстречу: разрешил Володе сдать сессию осенью и для этого освободил его от «летнего семестра» ― работы в стройотряде.

Пока мы жили у Зины Маркиной, в нашем домике шли работы по его благоустройству, чтобы в нем было комфортно жить не только летом. И с огромной радостью уже в апреле 64‑го года мы перебрались в наш собственный дом. Ваня был счастлив.

На нашем участке был еще маленький летний домик, который я и отдала Володе для занятий, чтобы его ничто не отвлекало. Но когда я входила к нему, чтобы, например, позвать его обедать, то всегда происходило одно и то же: Володя торопливо прятал книжку или журнал, которые не имели никакого отношения ни к математике, ни к физике. Я пыталась убедить его, что если он не возьмет себя в руки, то попадет в армию. На это он отвечал: «Не пугай. Мне и в армии будет хорошо».

И вместо того чтобы заниматься, добивался отсрочки экзаменов. В конце концов его личное дело оказалось в военкомате, и он отправился на три года в железнодорожные войска.

Я, конечно, опасалась в связи с этим за здоровье Вани. Но он перенес достаточно стойко этот удар и запретил мне добиваться отсрочки призыва. Нельзя начинать жизнь с фальши, считал он.

А тут новая и гораздо более страшная беда: заболел Сонин муж Костя. Впервые болезнь проявилась, когда он во время отпуска был в Сибири, в экспедиции с друзьями‑геологами. В Нижне‑Ангарске он попал в больницу с очень высокой температурой и увеличенными лимфоузлами, но скоро приступ прошел, и его выписали. Когда он вернулся, он показался нам очень бледным и исхудавшим. А в середине сентября снова оказался в больнице, в клинике Б. Петровского, который прямо сказал Соне и Костиной матери, что Костя болен неизлечимо, у него лимфогранулематоз. Его облучали, проводили химиотерапию. Правда, два раза наступала ремиссия, Костя даже возвращался на работу, и Соня продолжала надеяться на выздоровление. Однако состояние его все ухудшалось, и в марте 1965 года он умер. Ему не было и 34‑х лет.

Костя умирал дома. Ванечке было тогда почти 11 лет. Он плакал и говорил:

― Почему не могут спасти папу? Надо перелить ему всю кровь!

Временами я думаю, что в решении Сониных сыновей Вани и Алеши стать врачами большую роль сыграла чудовищно ранняя смерть их отца.

На курорте в Крыму, лето 1939 г

Сходня, май 1941 г. Сережа Кузнецов и его дедушка Борис Владомгрович Ермолов (известный хирург) на даче. Подпись гласит: «Сверкает солнце прямо в нос У ног сидит послушный пес».

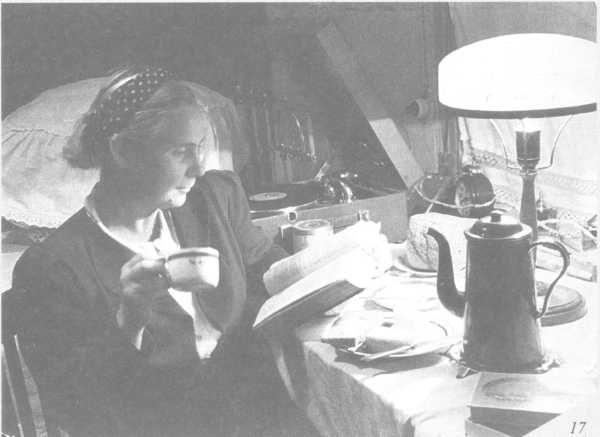

Раиса Харитоновна в период эвакуации. Свердловск, 1942 г

Лето 1946 г. Истра, на даче. Василий Иванович, Александра Васильевна, Иван Васильевич, Раиса Харитоновна Кузнецовы.

29 апреля 1946 г., Совинформбюро. Соломон Абрамович Лозовский и его сотрудники (справа Раиса Харитоновна)

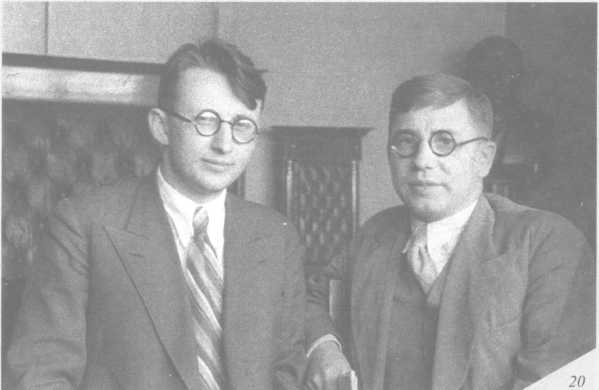

Середина 1940‑х годов. Работа в Управлении пропаганды ЦК ВКП(б): Иван Васильевич Кузнецов и Сергей Георгиевич Суворов.

21. 1949 г. Выступление Р.Х. Кузнецовой на митинге.

22. Сергей Иванович Вавилов – президент АН СССР. Из семейного архива Ивана Васильевича.

23. 11 июня 1946 г., Москва, Гоголевский бульвар. Маленький сын Володя (13 месяцев и 1 день), Соня (старшая дочь) и Раиса Харитоновна.

24. Демонстрация 1 мая 1946 г., Москва. Раиса Харитоновна ― слева.

25. Санаторий АН СССР «Узкое», 1956 г. Работа над новым учебником «Основы марксистской философии».

Пионеры разработки «философских проблем естествознания» в СССР, слева направо: Овчинников Николай Федорович, Кузнецов Иван Васильевич, Кедров Бонифатий Михайлович, Омельяновский Михаил Эразмович. Начало 1950‑х гг.

25. 1950 г. Иван Васильевич с дочерью Наташей на даче в Пионерской (Подмосковье).

26 апреля 1952 г. Елена Борисовна Ермолова‑Кузнецова.

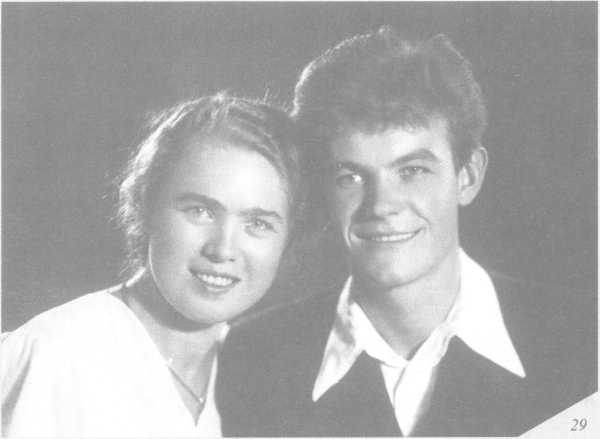

29. 1953 г., Соня и Костя Алексеевы (студенты физического факультетг МГУ). Годовщина свадьбы.

1952 г. Новая ― отдельная! ― квартира. Сережа, Наташа, Раиса Харитоновна, Иван Васильевич, Эдик

32. 1957 г., Болшево, санаторий: Раиса Харитоновна навещает Ивана Васильевича.

33. Рождение первого внука Ивана (литературный редактор этой книги). Июль 1954 г., на даче в Пионерской: Серафим Тимофеевич Мелюхин, Иван Васильевич, Раиса Харитоновна держит Ванечку, Соня (молодая мама), дети ― Наташа и Володя

1954 г. Георгий Федорович Рыбкин, главный редактор Физматгиза.

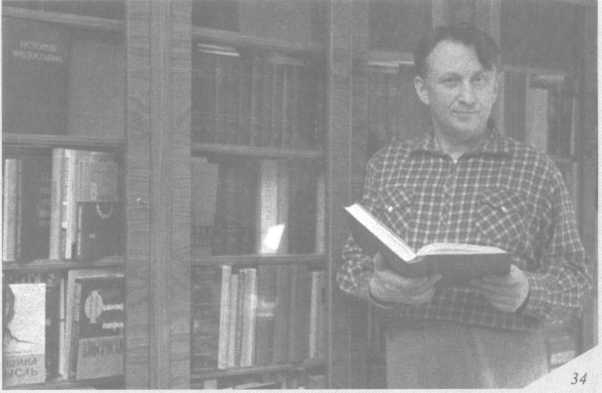

34. 1962 г., Иван Васильевич дома, в своем рабочем кабинете (фото С.Т. Мелюхина).

35. 1963 г., Иван Васильевич Кузнецов ― заведующий сектором философских проблем естествознания Института философии АН СССР. Именно этот портрет и сейчас висит в секторе философских проблем физики Института философии РАН

Приложение 1. Письма Игоря ― Рае

2020-06-12

2020-06-12 120

120