Нынешний век характеризуется тем, что мир стал необычайно динамичным - во всех сферах деятельности очень быстро происходят кардинальные изменения. Это в полной мере относится и к высшему образованию, а именно повышаются требования общества к качеству профессионального образования, обновляются технологии обучения, быстро меняются организационные и экономические условия деятельности разных вузов, обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, постоянно меняется позиция государства по отношению к высшей школе.

В современном российском обществе реализуются различные социально-экономические реформы. Одним из важных направлений реформирования признана модернизация системы национального образования 1. В системе мер повышения эффективности профессионального образования руководством страны особое внимание акцентируется на совершенствовании организационных основ его функционирования и развития.

Человеческий капитал является одним из важнейших с точки зрения инновационного развития конкурентных преимуществ, в России он на сей день сохраняется. Кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного развития играют и формируемые у человека жизненные установки и модели поведения. Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества - мобильность, желание обучаться в течение всей жизни, склонность к предпринимательству и принятию риска в целом недостаточно развиты по сравнению со странами с высокой инновационной активностью. России.

|

|

|

Юридическое образование — составная часть единой российской системы образования. Законодательство РФ определяет содержание, виды и формы высшего юридического образования, устанавливает общие и специальные требования к содержанию образования, к его качеству, осуществляет через систему органов, управляющих образованием, контроль за содержанием и качеством образования во всех вузах страны.

Система юридического образования имеет свою структуру, состоящую из совокупности трех взаимодействующих подсистем. Правовой основой ее построения служат Федеральные законы РФ и нормативные акты государства в сфере образования.

Структура юридического образования

1. Преемственные образовательные программы и государственные стандарты различного уровня и направленности;

2. Сеть реализующие их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов;

3. Органы управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.

Система юридического образованиясоздана для профессиональной подготовки специалистов юридического профиля различных образовательных уровней (образовательных цензов)

|

|

|

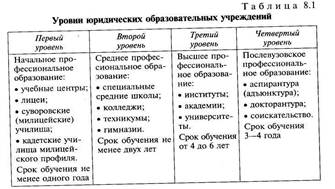

Образовательные уровни установлены Законом РФ "Об образовании". Применительно к получению профессии юриста эти уровни таковы:

среднее профессиональное образование (ст. 23);

высшее профессиональное образование (ст. 24);

после вузовское образование, которое может быть получено в аспирантуре, ординатуре и адъюнктуре, создаваемых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научных учреждениях (ст. 25).

Система юридического образования в России п остроена как многоуровневая, обеспечивающая его непрерывность и преемственность. Она имеет четыре уровня:

первый — начальное профессиональное юридическое образование (срок обучения до одного года),

второй — среднее (срок обучения до двух лет),

третий — высшее (срок обучения 5—6 лет),

четвертый — послевузовское (дополнительное обучение сроком до 3-х лет).

Для каждого уровня созданы специальные учебные заведения или факультеты: учебные центры, средние специальные и высшие образовательные учреждения. Новые образовательные учреждения – юридические лицеи, кадетские корпуса. Послевузовское образование осуществляется в высших образовательных учреждениях через аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру.

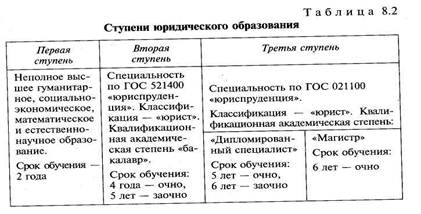

В соответствии с положениями законов об образовании высшее профессиональное образование носит трехступенчатый характер:

первая ступень – неполное высшее образование. Оно достигается обучением в вузе не менее двух лет, прохождением промежуточной аттестации и фиксируется особым дипломом (за рубежом эта ступень обозначается присвоением квалификации «ассистент»);

вторая ступень – высшее профессиональное образование со сроком обучения. 4 года, подтверждаемое дипломом с квалификацией (степенью) «бакалавр»;

третья ступень – высшее профессиональное образование, имеющее две разновидности:

со сроком обучения 5 лет и получением квалификации (степени) «дипломированный специалист *, а со сроком обучения 6 лет — с получением квалификации (степени) «магистр *.

При этом высшее образование может быть первичным и повторным. Граждане имеют право на бесплатное первичное, но не повторное высшее профессиональное образование.

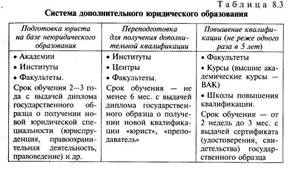

В ведомствах организуется и повышение квалификации специалистов, руководителей, преподавателей. Это – дополнительное профессиональное образование без повышения его ступени. В ряде случаев (при соблюдении всех требований соответствующего Государственного стандарта) оно завершается получением дополнительной квалификации с вручением дипломов, например – «преподаватель*, «преподаватель высшей школы» и др.

В ведомствах организуется и повышение квалификации специалистов, руководителей, преподавателей. Это – дополнительное профессиональное образование без повышения его ступени. В ряде случаев (при соблюдении всех требований соответствующего Государственного стандарта) оно завершается получением дополнительной квалификации с вручением дипломов, например – «преподаватель*, «преподаватель высшей школы» и др.

Формами получения образования выступают очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат, самообразование. Допускается сочетание различных форм.

Требования к минимуму содержания подготовки для каждой ступени выражены в Государственном образовательном стандарте

Государственные образовательные стандарты (ГОС ) по специальностям «юриспруденция», «правоведение», «правоохранительная деятельность» и другим включают в себя федеральный и региональный (национально-региональный или ведомственный) компоненты, а также компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты определяют специальность выпускника, а компонент образовательного учреждения — квалификацию специалиста.

В структуре федерального и регионального компонентов определено три основных цикла учебных дисциплин:

1. общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

2. общие математические и естественно-научные дисциплины;

3. общепрофессиональные дисциплины.

|

|

|

Компонент образовательного учреждения состоит из двух циклов учебных дисциплин. В него входят:

- дисциплины специализации[4].

Для каждого уровня юридического образования разрабатываются свои государственные образовательные стандарты: начального, среднего и высшего юридического профессионального образования. Их обновление и утверждение проводится не реже одного раза в десять лет.

Законодательство РФ определяет содержание, виды и формы высшего юридического образования, устанавливает общие и специальные требования к содержанию образования, к его качеству, осуществляет через систему органов, управляющих образованием, контроль за содержанием и качеством образования во всех вузах страны.

Содержание юридического образования напрямую связано с направлениями высшего юридического образования. Направления высшего юридического образования соответствуют общим требованиям и содержанию образования, установленным ст. 14, 15 Закона РФ "Об образовании".

На практике выделяются несколько направлений юридической подготовки в вузах:

Юристы широкого профиля в начале обладают недостаточными практическими навыками, тратят определенное время на адаптацию к условиям работы, но вполне способны работать творчески, предлагать нестандартные решения, весьма полезные для обеспечения эффективности деятельности юриста, могут достаточно легко менять область профессионального труда.

Юристы, получившие подготовку для работы в определенной сфере, глубже знают ее, лучше владеют иностранными языками, добиваются больших успехов, но труднее адаптируются к новым задачам. Иногда их ожидания оказываются завышенными из-за сложной ситуации на рынке труда в избранной ими области.

Юристы, получившие образование в ведомственном вузе, как правило, хорошо подготовлены к работе в этом ведомстве, имеют разнообразные навыки практического характера, включая обращение с оружием, навыки самообороны. Им дают неплохую физическую закалку, готовят к преодолению трудностей. В то же время они могут хуже ориентироваться в иных сферах работы, не столь хорошо подготовлены к смене характера труда.

|

|

|

В специализированную профессиональную подготовку юристов включаются дополнительные дисциплины, отражающие специфику будущей сферы деятельности, например цикл дисциплин, в которых изучается административная и оперативно-розыскная деятельность полиции, психология работы с отдельными группами населения (например, с лицами, отбывающими уголовное наказание, и пр.), либо дисциплины, посвященные экономике зарубежных государств, зарубежному праву и др.

| Различия между направлениями профессионального юридического образования | |

| больше теоретической глубины и эрудиции | больше практических навыков |

| идеал состоит в сочетании этих качеств, но достижим он не всегда | |

| равная подготовка к различным видам работы и соответственно к работе на различных должностях | углубленная подготовка к какой-либо одной работе (юрист на фирме, следователь и пр.) |

| ориентация на деятельность юриста в государственных органах | ориентация на деятельность в негосударственных органах, коммерческих или некоммерческих |

| увлечение общетеоретическими гуманитарными дисциплинами | интерес к отраслевым юридическим дисциплинам, преимущественно чисто практической направленности |

| ориентация на научную либо преподавательскую деятельность в сфере права | ориентация на практическую работу |

К научным принципам построения системы юридического образования относят:

1. гуманистический характер образования – определяет приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2. единство федерального культурного и образовательного пространства – защищает в системе образования национальные культуры, региональные культурные традиции и особенности в условиях многонационального государства;

3. общедоступность образования – адаптивность его системы к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;

4. светский характер образования–закрепляет право на образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;

5. свобода и плюрализм в образовании;

6. демократический, государственно-общественный характер управления образованием– закрепляет право на автономность образовательных учреждений[5].

На развитие системы юридического образования оказывает влияние целый ряд факторов

- уровень развития общества, его социальной сферы, экономики, научно-технических основ производства;

- политику государства, интересы и возможности различных слоев общества;

- исторический опыт и национальные особенности в области образования, в том числе и юридического;

- педагогические факторы, обусловленные различием образовательных учреждений страны и некоторые другие.

В условиях реформирования системы образования весьма важен вопрос о ее модернизации, о чем мы с вами поговорим далее (вопрос 2.).

Вывод по первому вопро су. Юридическое образование является составной частью единой российской системы образования. Законодательство РФ определяет содержание, виды и формы высшего юридического образования, устанавливает общие и специальные требования к содержанию образования, к его качеству, осуществляет через систему органов, управляющих образованием, контроль за содержанием и качеством образования во всех вузах страны. На практике выделяются несколько направлений юридической подготовки в вузах: а) общая подготовка юристов широкого профиля, которую можно условно назвать университетско-академической; б) подготовка юристов широкого профиля, сориентированных на специфические области профессиональной деятельности, в частности сферу международных отношений, экономику, управление; в) ведомственная подготовка юристов, также предполагающая получение солидного юридического образования, но сориентированного на работу в органах внутренних дел, других правоохранительных системах.

2014-02-09

2014-02-09 33043

33043