Исследование пульса обычно проводится на лучевых артериях. При отсутствии пульса на обеих лучевых артериях (синдром Такаясу), что может наблюдаться при неспецифическом аортоартериите, при склерозировании лучевых артерий пульс определяется на сонных, височных, бедренных и других артериях, где он есть. Определяемый пальпаторным методом пульс, без использования каких либо приборов и инструментов, позволяет косвенно судить о показателях центральной гемодинамики.

При исследовании пульса соблюдается последовательность:

1. Сравнение пульса на обеих руках по величине (симметричность);

2. Определение состояния сосудистой стенки (эластичности);

3. Определение ритмичности, частоты;

4. Определение наполнения;

5. Определение напряжения;

6. Определение величины;

7. Определение формы;

8. В случае аритмии - исследование дефицита пульса;

9. Особые варианты пульса.

Методика исследования пульса на лучевых артериях. Наполнение и напряжение пульса как показатели центральной гемодинамики, отражающие главным образом ударный объем и систолическое артериальное давление, не могут быть исследованы в склерозированных артериях, поэтому начинать исследование необходимо с оценки состояния сосудистой стенки.

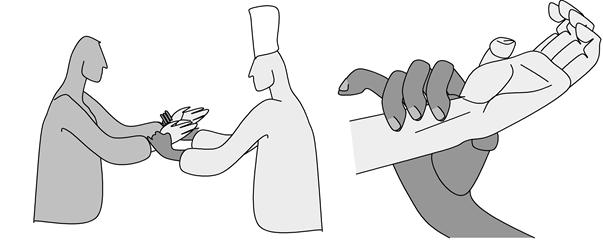

Неизмененная артерия при полном прекращении кровотока в ней путем сдавления, ниже места сдавления не пальпируется. При исследовании пульса кисть пациента охватывается в области лучезапястного сустава так, чтобы 2,3,4 пальцы исследователя находились на ладонной поверхности лучевой кости, а большой палец на тыльной стороне предплечья. Исследование проводится на обеих лучевых артериях последовательно, исследователь при этом пользуется как левой, так и правой своей рукой (рис. 31).

Рис. 31. Исследование пульса на лучевых артериях

На наполнение пульса могут влиять односторонние аномалии строения или расположения лучевых артерий либо их сдавление опухолью, рубцами, несимметричное поражение облитерирующим эндартериитом. При этом на лучевых артериях наблюдается различный пульс (pulsus differens). Это же будет наблюдаться при аналогичных изменениях выше расположенного сосуда: подключичной, плечевой артерии. Сдавление крупных артериальных стволов может быть за счет аневризмы аорты, увеличенных лимфатических узлов, резко увеличенного левого предсердия и других причин.

Поэтому исследование пульса нужно провести на обеих лучевых артериях одномоментно. После оценки сосудистой стенки равномерно 2,3,4 пальцами слегка нажимают на сосуды обеих рук до ощущения наибольших колебаний. Если они одинаковы с обеих сторон, делают заключение о том, что пульс симметричен, и другие свойства пульса определяют на одной руке, на которой исследование проводить в данный момент удобнее. При разном пульсе исследование проводят на той лучевой артерии, на которой пульс лучше выражен. Помним, что наполнение в склерозированной артерии не определяется.

Частота пульса определяется путем подсчета числа пульсовых волн (ударов) в 1 минуту. В норме частота пульса равна 60-80 ударов в минуту.

Частый пульс (pulsus frequens) наблюдается при синусовой тахикардии, если пульсовые волны следуют через равные промежутки времени. Синусовая тахикардия бывает как при органических изменениях сердца, так и при изменении нервного аппарата сердца, регулирующего его работу. Частый пульс наблюдается при недостаточности кровообращения, тиреотоксикозе, анемии, лихорадке, волнении, физической нагрузке.

Редкий пульс (pulsus rarus) наблюдается при синусовой брадикардии, при этом пульсовые удары следуют также через равные промежутки времени. Синусовая брадикардия бывает при синдроме слабости синусового узла, гипотиреозе, заболеваниях головного мозга, передозировке некоторых лекарственных препаратов.

1. В норме - 60-80 ударов в минуту.

2. Меньше 60 – брадикардия.

3. Больше 90 - синусовая тахикардия.

4. Больше 150 - вероятность пароксизмальной тахикардии устанавливается по ЭКГ.

Ритмичность пульса

Если пульсовые волны следуют через одинаковые промежутки времени, пульс ритмичный (pulsus regularis). Когда же интервалы между пульсовыми волнами неодинаковые по продолжительности, пульс неритмичный (pulsus irregularis). Аритмичный пульс может наблюдаться как на фоне нормального числа сердечных сокращений, так и при урежении и учащении числа сердечных сокращений.

Аритмичный пульс может быть обусловлен следующими причинами: дыхательная аритмия, экстрасистолия, мерцательная аритмия. Дыхательная аритмия узнается по учащению пульса на вдохе и его замедлению на выдохе. Экстрасистолическая аритмия характеризуется добавочными пульсовыми волнами с последующей компенсаторной паузой. Она может носить характер бигеминии, тригеминии, когда каждый второй или третий удар экстрасистолический. Мерцательная аритмия диагностируется при полной беспорядочности пульсовых волн. При наличии аритмии, особенно мерцательной, необходимо определять дефицит пульса.

Дефицит пульса, это когда число сердечных сокращений превышает количество пульсовых. Число сердечных сокращений определяется методом аускультации сердца на любой из аускультативных точек, где лучше слышны тоны сердца. Число пульсовых волн считается на лучевой артерии. Исследование проводится последовательно по сердцу, затем по пульсу. Число сердечных и пульсовых сокращений последовательно считается за одну минуту. Дефицитом является разница между числом сердечных и пульсовых сокращений. Например: число сердечных сокращений 120, число пульсовых сокращений 84, дефицит пульса 36. Дефицит пульса свидетельствует о слабости сердечной деятельности, когда не все сердечные сокращения доходят до периферии. Отсутствие дефицита пульса в условиях аритмии является благоприятным фактором.

Наполнение пульса определяется по величине максимальных колебаний объема сосудистой стенки во время прохождения пульсовой волны. Для этого равномерно тремя пальцами слегка надавливают на артерию до ощущения наибольших колебаний. Наполнение зависит от количества крови, выбрасываемой в аорту (УО) - ударного объема.

В норме пульс расценивается как удовлетворительного или хорошего наполнения, полный пульс (pulsus plenus), а оценка величины максимальных колебаний сосудистой стенки у здоровых людей вырабатывается в процессе опыта при исследовании пульса многих здоровых людей. В практике имеет значение уменьшение наполнения пульса. Такой пульс называется пустым (pulsus vacuus). Пульс уменьшенного, плохого наполнения, пустой наблюдается при снижении ударного объема при митральном стенозе, сердечной недостаточности, при кровотечениях, коллапсе, шоке.

При мерцательной аритмии наполнение пульса не определяется.

Напряжение пульса определяется прежде всего систолическим артериальным давлением (САД). Для его определения производится постепенное передавливание лучевой артерии проксимальным (для исследователя) пальцем. Одновременно определяется наличие пульса под дистальным пальцем. На каком-то этапе пульс под этим пальцем исчезает. Метод позволяет оценить давление весьма приблизительно. Различают напряженный пульс (при повышении АД), пульс удовлетворительного напряжения (в норме).

Величина пульса определяется его наполнением и напряжением. Различают большой пульс (pulsus magnus), когда его наполнение и напряжение хорошие, и малый пульс (pulsus parvus), когда его наполнение и напряжение недостаточны, то есть пульс мягкий и пустой. Едва прощупываемый, малый и мягкий пульс, который исчезает под влиянием лишь тяжести пальцев, называют нитевидным (pulsus filiformis).

Форма пульса (рис. 32). Форма пульса зависит от величины пульса и его скорости. Скорость пульса - это время прохождения одной пульсовой волны. Если при пальпации пульса удается уловить анакроту и «закругленную» вершину, то форма пульсовой волны нормальная, обычная. Если улавливается лишь «острая» вершина, а анакроту из-за большой скорости ощутить не удается, то пульс скорый (celer), скачущий (saliens). Если улавливается не только анакрота и вершина, но и катакрота, то пульс медленный (tardus). Скорость пульсовой волны в основном зависит от величины пульсового давления. При необычно большом пульсовом давлении пульс быстрый, скачущий.

Скорый пульс наблюдается при недостаточности клапанов аорты. При этом пороке увеличивается ударный объем крови, повышается систолическое давление, а в диастолу за счет возврата крови в левый желудочек давление быстро падает. При этом пульс бывает не только скорым, но и высоким (pulsus celer et altus). В меньшей степени скорый пульс наблюдается при тиреотоксикозе, нервном возбуждении.

Противоположно скорому медленный пульс наблюдается при стенозе устья аорты. При этом пороке затрудняется изгнание крови из левого желудочка, давление в аорте повышается медленно, величина пульсовых волн уменьшается, пульсовое давление снижено. Такой пульс будет не только медленным, но и малым (pulsus tardus et parvus).

| Нормальный пульс - пальпируются при сдавлении артерии анакрота и вершина. Скачущий пульс - пальпируется только вершина. Медленный пульс - пальпируются анакрота, вершина и катакрота. |

Рис. 32. Виды пульса (сфигмограмма)

ОБРАЗЕЦ записи исследования пульса у здорового человека.

Лучевые артерии при полном их пережатии не пальпируются. Пульсация на обеих лучевых артериях одинакова. Пульс ритмичный, 68 ударов в одну минуту, удовлетворительного напряжения, полный, обычной формы и величины.

Исследование периферических артерий и вен

Исследованию доступны следующие крупные сосуды: височные, сонные, подключичные, плечевые, лучевые, брюшная аорта, бедренные, подколенные, задние большеберцовые артерии (a. tibialis pоsterior), артерии тыла стопы (a. dorsalis pedis). Проводить исследование рекомендуется в указанной последовательности как бы сверху вниз, с головы до нижних конечностей, не пропуская ни один из сосудов. Основными методами при исследовании периферических артерий являются осмотр, пальпация и аускультация.

У здоровых людей при осмотре можно отметить лишь небольшую пульсацию сонных артерий, иногда пульсацию брюшной аорты. Патологическая пульсация сосудов в области шеи уже была изложена в разделе «осмотр», так же как и пульсация брюшной аорты, отличие пульсации аорты от сердечного толчка. Иногда при наличии «пляски каротид» наблюдается пульсация всех периферических артерий, так называемый «пульсирующий человек». Такое явление, как и «пляска каротид», наблюдается при недостаточности клапанов аорты. Пульсация отдельных артерий, плечевых, лучевых, наряду с видимой на глаз извитостью артерий, указывает на атеросклеротическое их поражение.

Необходимо провести пальпацию всех указанных периферических артерий (рис. 33). Пальпация имеет своей целью определить состояния сосудистой стенки каждого из сосудов справа и слева, наличие уплотнений, аневризматических расширений. Другой задачей пальпации является определение величины пульсации, ее выраженности. Методика исследования сосудистой стенки, величины пульсации уже указывалась в разделе «исследование пульса». Патологическое значение имеет снижение пульсации как на обеих симметричных сосудах, так и на одном из них.

| 1. - сонная артерия 2. - позвоночная артерия 3. - подключичная артерия 4. - аорта 5. - аортальный клапан 6. - торакоабдоминальная аорта и чревная артерия 7. - правая 8. - левая почечная артерия 9. - брюшная аорта 10. - подвздошная артерия 11. - бедренная артерия. |

Рис. 33. Аускультация периферических сосудов проводится в указанных точках

Исследование периферических вен туловища, конечностей проводится путем осмотра. Обращается внимание на их выраженность, расширение, извитость.

ОБРАЗЕЦ записи исследования периферических артерий и вен у здорового человека. Пульсация периферических артерий сонных, височных, подключичных, плечевых, лучевых, бедренных, задне-берцовых, тыла стопы хорошо выражена, одинаковая с обеих сторон. Артерии, пульсация их не видны. Стенки всех артерий, после их передавливания до полного прекращения кровотока в них, не пальпируются. Вены мало заметны.

2015-02-27

2015-02-27 17504

17504